2024年5月15日晚8點,新加坡伊斯塔納(Istana,新加坡總統府)前的草坪上,51歲的黃循財在總統尚達曼和全體與會者的見證下,宣誓就任新加坡第四任總理。

在用華語、馬來語發表講話後,黃循財最後用英語致辭:

「我深感榮幸在此宣誓成為新加坡總理……新加坡最激動人心的篇章,就在前方」。

▲黃循財宣誓就職

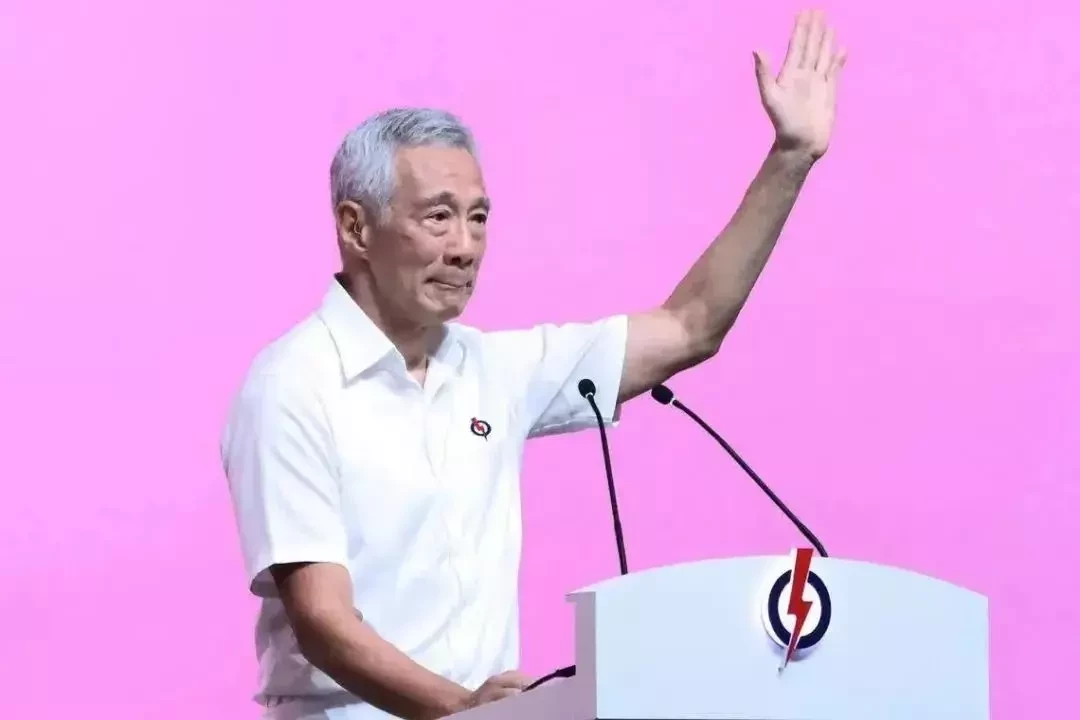

與此同時,72歲的李顯龍在兩天前遞交的辭呈正式生效,從2004年登頂新加坡權力巔峰,至2024年離任,長達20年的李顯龍時代宣告結束。

新加坡總統尚達曼在新內閣宣誓儀式後致辭:

「感謝李顯龍先生在過去的20年間致力於為國家服務,他以卓越的領導能力,踐行著他對新加坡人民的承諾」。

▲李顯龍時代落幕

黃循財接棒總理大位,新加坡正式開啟「4G」(第四代領導團隊)時代,新一屆內閣宣告成立,參照新加坡的政治傳統,新內閣依舊為李顯龍預留了相應位置。

▲新加坡內閣成員

作為全球除中國外唯一華人占主體的國家,獨立至今60年,經過李顯龍之父、新加坡國父李光耀的治理,新加坡從一個難以自持、幾乎是一窮二白的小型島國,發展成全球重要的貿易轉口港、地區金融中心。

▲2023年,新加坡人均GDP排名世界第五

進入21世紀,李顯龍帶領新加坡繼續前進,20年的時間過去了,新加坡在全球金融、貿易網絡中的地位進一步增強,人口從416萬增長至592萬,GDP規模增長133%,一躍成為亞洲人均GDP最高的國家,各項發展數據均居亞洲乃至世界前列。

▲現代化的新加坡

縱觀新加坡獨立後的歷史,李氏家族對新加坡的影響力可謂巨大。

獨立60年來,父子二人執政期就長達42年。李家長期掌握著新加坡的政治話語權,人們甚至戲謔新加坡為「李家坡」。

李顯龍繼承了父親李光耀的外交觀,在大國夾縫中找准新加坡的立足點,繼續演繹著小國的生存之道。「華人政治家」、「西方好夥伴」,眾多標籤下,李顯龍在其長達20年的任期內,帶領新加坡法迎接了一個又一個挑戰。

▲李氏家族

長達20年的李顯龍時代究竟給新加坡帶來哪些深遠影響?「非精英」出身的黃循財又將帶領新加坡走向何方?

一、被庇護的雛鳥

1952年2月10日,新加坡丹戎巴葛的一個小型廣場上,29歲的李光耀正在發表著激情澎湃的演講。

「從1819年起,我們已被英國人殖民統治一個多世紀,二戰後的國際新秩序是建立在去殖民化基礎上的,新加坡應當爭取獨立」。

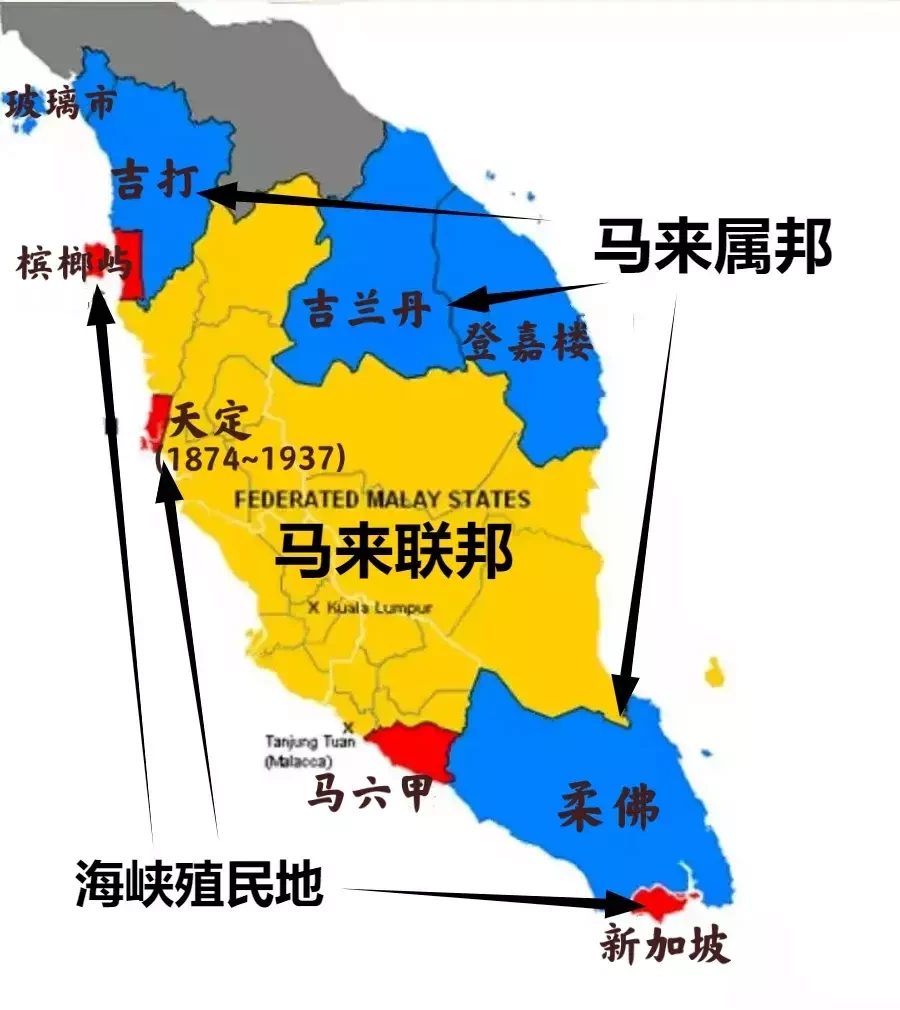

▲20世紀初英國在馬來半島的殖民體系

李光耀的曾祖父李沐文在1863年從中國廣東梅州遷往新加坡,到李光耀父親這一代,李家已有較大家業。華人占據新加坡人口的70%,李光耀從小接受的卻是英式精英教育。

留英的經歷並未讓李光耀認同英國的統治,回國後他投身獨立運動。就在此次演講前不久,李光耀剛剛代表罷工的郵差同政府舉行了談判,在工會組織和新加坡民間名聲大噪。

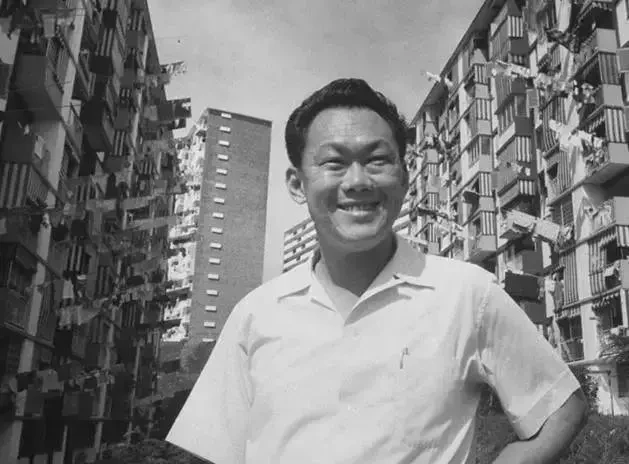

▲年輕的李光耀

台下的聽眾振臂高呼,一名助手疾步走到李光耀近前:

「竹腳婦幼醫院來電,您的妻子為您誕下一位公子」。

李光耀將現場交給副手,自己火急火燎地趕往醫院。

抱著襁褓中的兒子,初為人父的喜悅讓李光耀感到工作中的陰霾被孩子可愛的笑容沖淡,他拉著妻子柯玉芝的手說道:

「就叫他顯龍吧」。

▲李光耀夫婦

兒子的降生為李光耀注入了動力,他藉助民眾的支持在1954年成立了人民行動黨。該黨成員大都同李光耀一樣,是受過英式教育,但支持新加坡獨立的精英分子。

李光耀帶領新加坡人不懈鬥爭,英國在1963年承認新加坡獨立。同年,國土狹小且無資源維持自身運轉的新加坡與馬來亞、沙巴、砂拉越共同組成馬來西亞。

李顯龍記得,父親不止一次地告訴他:

「馬來亞的國土和人口規模遠比新加坡龐大,不與馬來亞合併,彈丸之地的新加坡前景暗淡」。

▲新馬兩國歷史關係緊密

新馬兩地的主要民族均為華人、馬來人和印度人,只不過比例略有不同。馬來人占馬來亞人口的63%,華人在當地占37%。

執政的是馬華印三族政黨聯盟,但馬來人憑藉人口優勢推行「馬來人至上」政策,使馬來人能享受更多的社會資源。

▲時至今日,馬來西亞仍堅持「馬來人至上」

馬來西亞成立後,隨著擁有大量華人的新加坡的加入,華人占比達44.3%,馬來人則為47%,馬來人感覺特殊權益受到威脅,族際衝突蔓延開來。

馬來人仍在政府中占據主體,時任馬來西亞總理的拉赫曼希望將新加坡踢出聯邦,削弱華人實力。

▲拉赫曼

1965年8月9日,馬來西亞國會在新加坡籍議員抵制的情況下,仍以126:0的結果通過決議,將新加坡踢出聯邦。

李顯龍是在電視中看到父親的,一臉疲憊的李光耀在記者面前嗚咽著說道:

「新加坡被逐出聯邦讓我感到痛苦,我原以為地理、經濟和親屬關係會把我們緊密聯繫到一起……」。

▲60年代的新加坡

李光耀決定帶領新加坡走出困境。新加坡面積狹小,但地處馬六甲海峽交通要道,在冷戰的歲月里自然不會被忽略。

李光耀開始頻繁往返於西方各國之間,接受西方轉移的勞動密集型產業。越南戰爭的爆發更讓新加坡抱上了美國大腿,美國將其定位為美軍後勤基地,大量美國電子、能源企業落戶新加坡。

▲新加坡扼守馬六甲海峽

整個70年代,新加坡年均GDP增長超過9%,成為亞洲新興的工業國。到1980年,新加坡人均GDP為4900美元,而老東家馬來西亞僅為1800美元。

▲新加坡港

李光耀引領新加坡經濟騰飛的同時,他的兒子李顯龍延續家族精英教育路線,他先是在父親安排下於1971年加入新加坡軍隊,就在同一年,李顯龍帶著軍籍飛往英國,在劍橋大學攻讀數學。之後又趕赴美國,在1980年取得哈佛大學行政碩士學位。

歸國後,已有9年軍齡的李顯龍正式進入軍隊工作,並在1983年成為新軍最年輕的准將。

▲年輕的將軍

李顯龍進入軍事系統,預示著李家「二代目」的崛起。作為一個城市國家城市國家,新加坡毫無戰略縱深,為了保衛國家,新加坡建立起了一支7萬餘人的正規部隊,所有新加坡男性公民都要按期服役。

可以說新加坡的國家安全是建立在深深的危機感之上的,畢竟周邊任何一個國家的體量都比新加坡大的多。

1984年,已在軍中積累了廣泛人脈的李顯龍脫下戎裝。人生的新起點正在向他招手,那裡是父親奮鬥半生的地方——新加坡政壇。

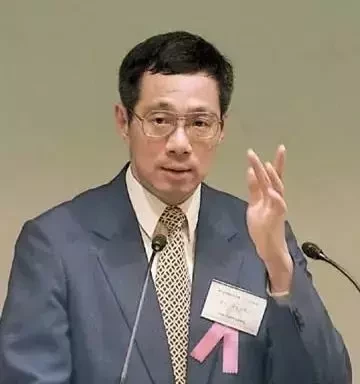

▲初入政壇的李顯龍

二、李顯龍時代

1984年12月23日,剛剛當選國會議員的李顯龍走進烏節路上的斯里淡馬錫(新加坡總理府)。李光耀從未在這裡居住,但年輕時的李顯龍經常會在此陪父親會見外賓。

在大廳里等待他的,仍是父親李光耀,只不過此次父子相見,彼此使用的是官方身份:

「作為總理,從即日起我任命你為貿易和工業部、國防部政務次官,作為一名曾經的軍人,你熟悉國防事業;而新加坡日新月異的經濟,更會給你展現能力的平台」。

▲斯里淡馬錫

李顯龍清楚,這是父親給予他的鍛鍊機會,他準備在政界一展身手。

新加坡經濟騰飛的同時,中國進入了改革開放的新時期。李光耀認識到中國發展將給新加坡帶來實實在在的好處,從70年代起,他開始頻繁訪華。

1988年9月,李光耀結束新一輪訪華返回新加坡,已經升任貿工部部長兼國防部副部長的李顯龍到機場迎接。對於中國的重要性,作為父親的李光耀有著更深刻的認識。

他告訴李顯龍:

「我原認為紅色的中國似乎與我們格格不入,但1978年鄧小平訪新後我改變了想法……中國國土廣袤、人口眾多,他們勢必會崛起」。