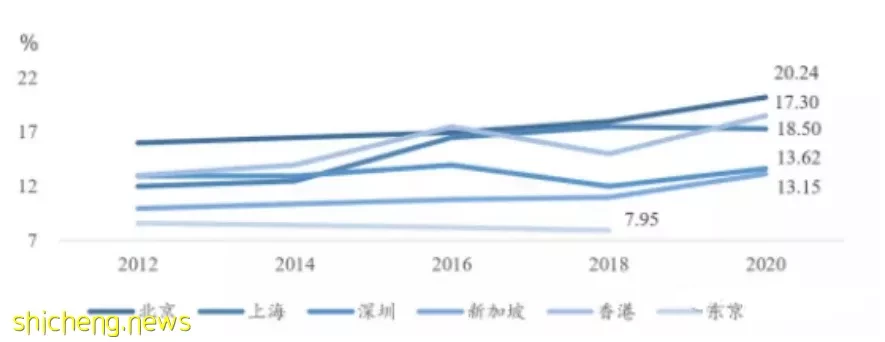

香港和新加坡同是「亞洲四小龍」之一,不僅崛起的軌跡高度相似,他們還在很多方面有著驚人的相似之處。

新加坡和中國香港「亞洲第一金融中心」的爭奪,天然就具有話題性,也會讓人有種既生瑜何生亮的感嘆。

2022年10月,全球金融中心指數排名揭曉,新加坡一躍超越香港,排在紐約、倫敦之後,成為全球第三。而香港則下跌一個名次,排名第四。香港與新加坡之爭,話題再掀狂潮。

1 高凈值人士的流動

2022年,隨著香港防疫政策的收緊,很多在香港的高凈值人士紛紛選擇了金融市場准入更寬鬆,離岸金融業務更發達的新加坡。

對於這些客戶來說,新加坡與香港地理位置間隔不遠,生活習慣也很相似,是一個和「香港近似」的地方。

憑藉這些優勢,新加坡在2022年的前九個月就吸引了全球2600名高凈值人士(至少擁有135萬新元凈資產)移居。這其中有多少人士是香港流失的呢?

據畢馬威中國早前發布的《2022香港私人財富管理》報告指出,在波動的宏觀環境下,2021年香港私人銀行及私人財富管理機構業務的資產管理規模雖按年萎縮,但年內仍錄得資金凈流入,2021年資金凈流入約6380億港元,與前一年基本持平,顯示出香港作為亞洲領先財富管理中心的強大韌性。

看來這場金融之爭還能持續很久……

2 家族辦公室數量更勝一籌

根據數據顯示,2021年,新加坡家族辦公室數量翻一番,達到400多家,由於數量大幅快速增加,所以家族辦公室門檻再一次被提高,目前規定為申請時基金的最低資產管理規模為約4700萬人民幣,並且要在兩年內增加到約9400萬人民幣,同時明確要求至少10%的資金要投資到新加坡本地市場。

而其中,新加坡本地大約有400個家辦,到2021年底,已增至700個,這一趨勢預計在2023年仍將延續。

香港的家辦數量一直沒有官方正式統計,但根據公開報道推測,在2020年,香港約有50間家族辦公室獲證監會發牌。另外專責團隊正在處理超過50個家族辦公室個案。

如此來看,至少已經有超過百家家辦。加上香港行政長官李家超提出的200家目標,最終估計香港有200-400家家辦。

雖然新加坡吸引了300多億美元資產,但200億在體量以萬億計算的資產管理和財富管理市場上,就是杯水車薪。

香港有著眾多可以吸引世界資金的渠道,2020年滬港通和深港通合計凈買入860億美元,2021年580億美元。僅僅通過滬港通和深港通帶來的資金流量就超過了新加坡家族信託。

3 股權市場之爭

不得不說新加坡的金融一直在不斷超越,很多吸引人才企業的利好政策頻出,但儘管如此,香港的股票和債券市場還是略勝一籌。

股票市場來看

香港以資本市場為主,新加坡以外匯市場為主。香港的資本市場尤其是股票市場是新加坡不能比的,2021年底新加坡股市市值是42.4萬億港元,新加坡是4.6萬億港元,是新加坡的9倍多。

儘管香港和新加坡股票市場都是全球開放,但香港的交易量遠高於新加坡,2021年香港成交量41萬億港元,新加坡僅1.9萬億港元,香港為新加坡的22倍。

差異如此巨大的原因也很簡單:服務主體不同。香港主要服務於中國內地。數據顯示香港銀行將近一半的貸款都來自於內地企業。

而且大多數內地企業上市都會選擇香港,所以目前香港股票80%以上都來自內地企業,可以說香港股市就是內地企業的晴雨表。

新加坡主要面向東協市場,東協市場的主要特點是經濟體都是中小企業,優質公司較少,偶有優質公司上市也選擇了其他市場。新加坡股市市場小、資金少,股市市場缺乏流動性,所以國際資金基本沒什麼興趣參與,除非沒得選擇,否則一般企業都不會選擇新加坡上市。比如5月份蔚來汽車選擇新加坡也只是為了緩解在美股「摘牌」的風險。

新加坡股市市場的這種情況似乎形成了一種負反饋,很難破解,想要成為國際金融中心,那麼就必須先彌補這個短板,這需要相當長的時間。

債券市場來看

債券的發行籌資額以及債券交易額,是兩個衡量債券市場影響力的重要指標。

但從數據來看,2021年香港全年共籌集1.55萬億港元,新加坡全年籌集2.49萬億港元,雖表面上看新加坡有些優勢,然而事實真是如此嗎?

專業從事境外債券投資機構10多年的投資機構管理人在《財經十一人》的採訪中說道:「出於對披露規則和我稅務規則方面的考慮,有太多債券在香港募集然後去新加坡掛牌,但在哪裡掛牌的意義並不重要,遠不如在哪裡真實募集到資金的意義。新加坡募集量其實更多的是掛牌量,如果深入計算真實募集量,香港必勝過新加坡。這些債券的真實交易大部分都是在香港通過OTC進行交易,所以真實數量不容易統計,這樣導致公布出來的數據有很大偏差,使得很多對市場不是特別了解的人很難去分辨市場.」

不管是股票市場還是債券市場,服務對象才是決定長期地位的重要原因,香港服務於內地,這是新加坡無論如何也無法撼動的優勢。

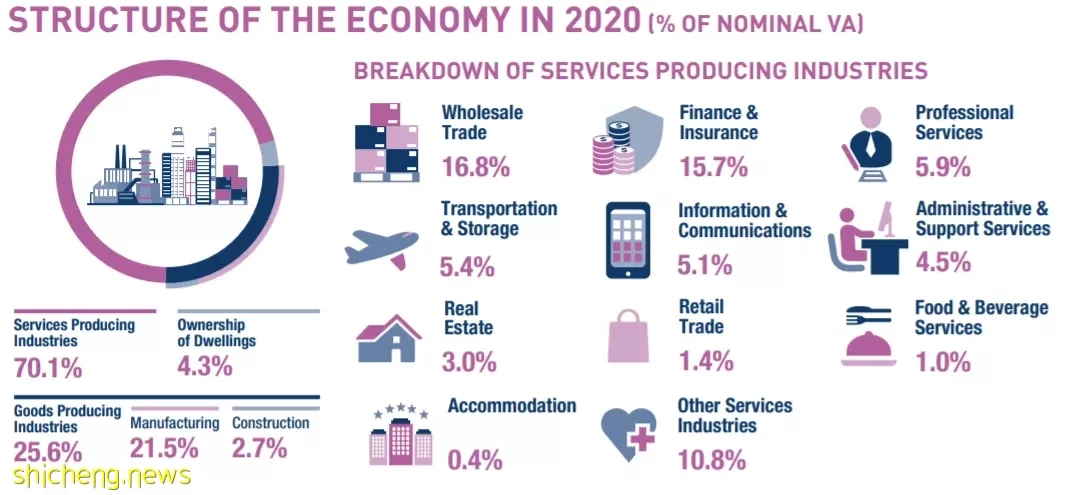

4 新加坡產業結構更多元

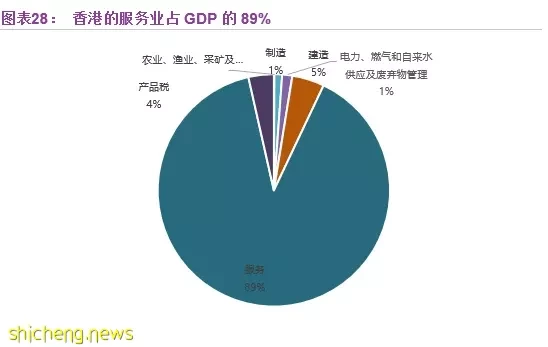

在股票、債券、外匯等各個市場,香港金融業都強於新加坡。在香港當之無愧的第一大支柱產業是金融業,但是新加坡的產業結構卻不是這樣,新加坡的產業結構更多元,其最大的產業為製造業。

隨著世界產業結構的調整,20世紀70~80年代西方已開發國家從重化工業逐漸向先進位造業和以資訊產業為核心的新興工業轉型。

在新加坡產業結構調整過程中,製造業一直占有重要地位,占到國內生產總值的25%以上,形成了以資本和技術密集型的重化工業為中心的產業結構。目前新興的電子產業和生物醫藥等高端製造業與服務業共同組成推動經濟增長雙引擎,同時保障了國民的就業穩定。

同期,香港也力圖跟上世界產業結構的調整,但終因種種主客觀條件的制約,始終未能完成製造業本身的轉型升級,製造業逐漸萎縮,令整體經濟結構失調,出現了「空心化」的危機。

造成這一顯著不同的重要原因是兩者的經濟政策。新加坡政府實行「積極,直接干預」的經濟政策,產業結構的調整則主要是政府主動調整經濟發展戰略和政策的結果。政府在產業結構的轉型中充分發揮了主導作用。

香港實施的是「積極不干預」政策,產業結構的調整相對被動,主要依靠國際宏觀經濟環境的轉變和市場機制的作用,政府只起輔助作用。因缺乏政府政策的有力支持,中國香港製造業尚未完成產業升級轉型,在70年代末內地開始改革開放的背景下,便已大規模轉移到內地,始終未能完成製造業的產業升級,造成遺憾。

「亞洲金融中心」之爭的話題,網際網路上的各種討論從未停止,看起來是針尖對麥芒的巔峰之爭。實際上兩地之間並非是「零和博弈」。

兩地服務的市場略不同,還能在不同領域競爭和互補,也是一種良性競爭方式吧。

「二選一」這樣的選擇題,對於亞洲這個成熟的經濟體來說,數量未免太少,這應該是一道多選題。