電子垃圾中的塑料往往難以回收利用,但南洋理工大學一組科學家將它變廢為寶,用來做實驗室中培養細胞的容器。

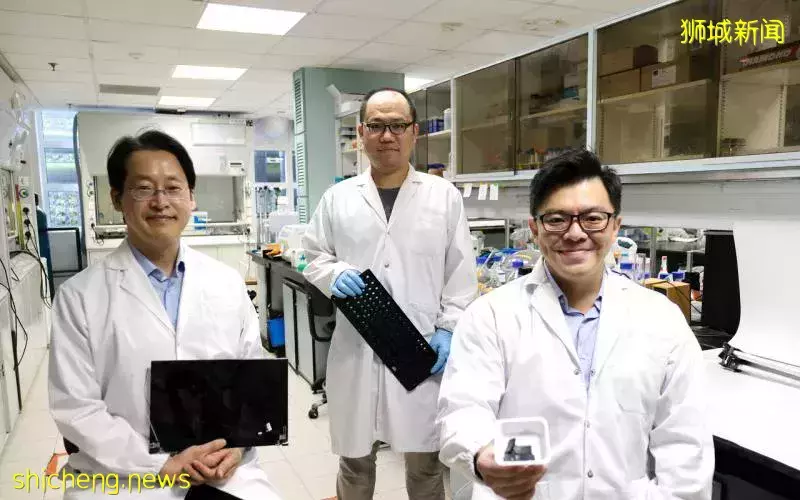

南大能源研究所屬下南大—CEA循環經濟研究中心團隊從廢物回收設施收集廢棄的電腦鍵盤,過後在經過消毒的鍵帽上培養細胞。結果發現一周後,容器中超過95%的人體幹細胞依然健康存活,效果與平常在實驗室使用聚苯乙烯(polystyrene)塑料培養皿相似。

在電子塑料垃圾上培養的幹細胞也保留了它們的分化(differentiation)能力。

研究報告上月發表在國際期刊《全環境科學》(Science of the Total Environment)電子版上。

為了研究電子塑料垃圾對幹細胞分化的影響,團隊在電子塑料垃圾和聚苯乙烯細胞培養板上培養的細胞中加入了兩種等量的培養基。一種誘導幹細胞發育成脂肪細胞,另一種是促使幹細胞變成骨細胞。

兩周後發現,電子廢塑料上培養的幹細胞成功分化的比例比聚苯乙烯培養板更高。

據2015年發表在國際《自然》雜誌的研究估計,全球每年產生超過550萬噸包括細胞培養皿在內的實驗室塑料垃圾。而在本地,電子垃圾是三大垃圾來源之一,每年約有6萬噸,但當中只有6%得以循環利用。

團隊希望研究成果能幫助發揮電子塑料垃圾的最大剩餘價值,減少生物醫學研究產生的塑料垃圾。

領導這項研究的南大材料科學與工程學院暨生物科學學院助理教授鄭祖仰表示,電子塑料垃圾成分複雜且有危險成分,因此很少回收。如果處理不當,還可能使這些有害物質釋放到環境中。

他說:「立即重新利用它們而不是回收,可以立即延長電子塑料垃圾的使用壽命,並最大限度地減少環境污染。我們的方法符合零廢物等級框架,也就是通過材料科學和工程創新,優先考慮再利用它們。」

團隊接下來的目標是進一步開發高效且可持續的再製造工藝,以升級回收電子塑料垃圾,支持其他高價值的生物技術應用。

這項研究計劃獲國立研究基金會和國家環境局支持。