無文化,不城市!

文化,已經成為我國城市發展的新標配。這不僅是因為文化,正在成為城市軟實力,更是決定著城市競爭力的關鍵要素。

成都豐富的文化活動 | 攝影@白桂祥

這些道理大家早已耳熟能詳,那麼我們追問一句,文化究竟是怎樣轉為城市競爭力的呢?是遺產保護?文化旅遊?還是文創?這些恐怕都是,但只是局部,「系統性」才是文化推動城市發展的關鍵。

說白了,文化遺產、文旅、文創等等,必須相互聯繫相互作用構成「整體」,才能真正推動城市發展,而不是各自為戰。

馬賽的文化遺產保護與文旅、文創緊密結合

城市文化的系統性?看起來似乎很「虛」啊,其實不然。

說到「系統性」,最為典型的莫過於歐洲「文化之都」*(至2021年,已有39座城市當選)的構建。

*歐洲文化之都:始於1985年,旨在歐洲範圍內,通過城市文化之都評選,加強歐洲文化的豐富性和多樣性,並提高歐洲文化的傳播力,塑造共同的認同感和價值觀。

參加評選的各城市,會在4年的籌備期內,從內容到形式,從軟體到硬體,從一個領域到多個領域,將城市文化多樣性、文化傳播、城市再生、文化形象、文化活力、文化產業等元素融入其中,構建出一整套推進城市文化多維度發展(評選)的系統。

希臘是第一座歐洲文化之都 | 攝影@薛鍾靈

雅典、佛羅倫斯、馬賽、盧森堡、布魯塞爾等等城市均被評選為文化之都。看到這些名字,相信大家也發現了,這些城市無一不是歷史悠久,擁有眾多遺蹟的「古城」。

也就是說,歐洲「文化之都」的系統性無論如何構建,起點是有「硬性」要求的,這對我國眾多歷史遺存所剩無幾的城市來說,可借鑑性有限。

佛羅倫斯是第二座歐洲文化之都 | 攝影@薛鍾靈

那麼有沒有城市,是從另一個「極端」,也就是幾乎沒有文化基礎,然後通過系統性的構建,實現享譽全球?

新加坡,無疑是最佳代表。

從「文化炎荒」到文旅勝地的新加坡

為什麼會是新加坡?是不是與我們的印象大相逕庭呢?咱們先從新加坡的發展歷史說起。

01 新加坡的文化「炎荒」簡史

MEASURE THE WORLD

徐悲鴻先生,一生七次到訪過新加坡,在1925年遊歷新加坡後,他感嘆到:「南洋地區雖非沙漠,但也可以說是炎荒,哪裡有什麼藝術?」除了徐悲鴻,還有在新加坡創作過諸多畫作的司徒喬,在其履歷中,將其在新加坡的經歷一筆帶過,避而不談。

「文化炎荒」的形成,是有歷史原因的——新加坡「自由貿易港」的屬性,吸引大量華人、馬來人、印度人湧入,這使得新加坡文化形成「多而不專,雜而不特」的特點。更為關鍵的是,大量移民來此,是為了解決「生計」問題,文化不是必需品。

1825年,圍繞自由貿易港發展的新加坡測繪圖(來源:Wikipedia)

到1957年,新加坡人口增長率達4.4%,己是世界「第一」。但同時,人口的激增,給新加坡帶來了廣泛的經濟和社會問題。

1954年至1959年,城市大型罷工次數從8次增加到40次,失業率從4.9%增加到13.2%,25%的人處在貧困之中,文化在人們需求列表中處於「末位」。

1. 發展製造業,解決生計問題

歐美製造業大轉移時代來臨,新加坡發展起勞動密集型產業。通過家具製造、機械組裝、日用品生產等行業,創造了大量就業崗位,到1965年,GDP年平均增長率達7%,失業率降至3.6%。

1968年至1979年間,新加坡又開始轉型技術密集型產業,轉向發展電子製造業等,基本實現了全民就業。新加坡出口貿易額從30億新元(1965年)增加至309.4億新元(1979年),市民收入大幅增長,休閒消費需求開始發展。

新加坡裕廊工業區就是在轉型勞動密集型產業的過程中使其發展壯大(來源:Wikipedia)

但進入20世紀80年代,西方陷入經濟滯脹,新加坡出口貿易遭遇危機,到1985年,GDP出現-1.4%的負增長。新加坡不得不再次轉型,發展技術/資本密集型產業,大力引進「外部」的化工、精密儀器等資源。

然而,來到新加坡的跨國公司們,卻將新加坡定義為一座「無趣」的城市,當時眾多國際旅遊雜誌對新加坡的評論則是「缺乏歷史與文化」。這等於,對準備來到這裡的企業、技術人員&工程師,設置了「勸退」門檻。

▼ 1980年代的新加坡CBD(來源:Britain from Above)

2. 城市文化建設1.0階段

1989年,新加坡時任總理吳作棟提出:「我們在經濟和國家發展上已到了應該投入更大的關注和資源在新加坡的文化和藝術的階段。文化和藝術會增加一個國家的活力和提升生活的素質。」

同年,《國家藝術發展報告書》發布,報告提出應大力發展藝術與文化領域,並將文化藝術提升到攸關新加坡國際競爭力的層級。 新加坡開始了文化1.0時期的建設,也就是我們熟知的各類文化「硬體」建設階段。1990年代,國家歷史博物館、新加坡美術館等26個文化場所相繼建成,要知道這個數字在1980年代只有2所。

▼ 新加坡歷史博物館

那麼,新加坡是什麼時間,進入城市文化系統性階段的呢? 3.城市文化系統性構建階段 1997年,亞洲金融危機爆發,新加坡再次陷入經濟衰退。到1998年,有2.5萬家企業倒閉,經濟增長率降為0.1%。

同年,新加坡開始向知識密集型產業轉型,進軍生物醫藥、信息技術等領域,這也意味著新加坡要從之前的追隨者,轉向引領者。

也就是說,新加坡比以往更需要「外部」資源的助推,另一方面也意味著,新加坡要與全球其他同等需求的城市,展開科技企業、科技人才的爭奪戰。

新加坡交易所海峽時報指數,在1997年亞洲金融危機期間出現斷崖式下跌(來源:Wikipedia)

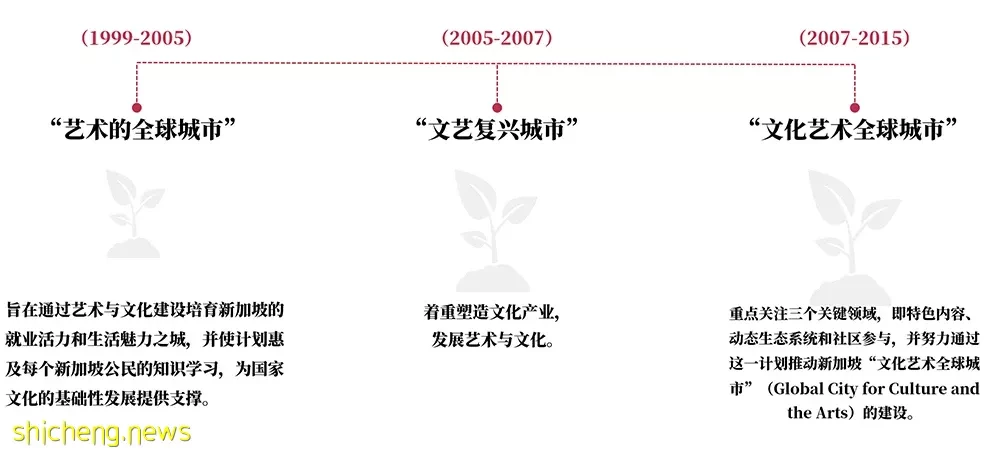

為了打造競爭優勢,新加坡首先要解決城市文化競爭力問題。《文化復興城市》戰略隨之頒布,文化發展重點從打造「硬體」轉向開發「軟體」。

先後推出《文藝復興城市2.0》(培養創意人才與觀眾)、《設計新加坡》(設計促進創新與經濟)、《媒體21》(新加坡作為國際化的媒體中心)、《創意產業發展戰略》等等一系列文化發展戰略。

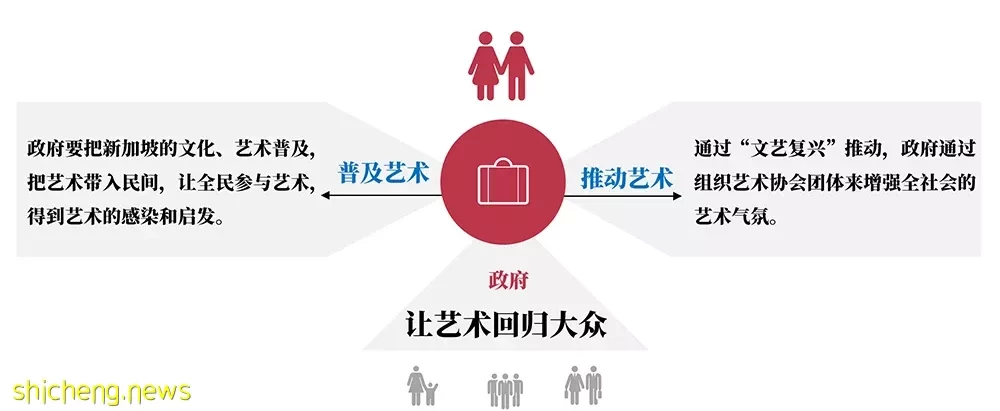

《文化復興城市》發展戰略的重心是文化回歸大眾

這些戰略並不是各自為戰,而是相互作用,共同組成了促進城市、文化、產業融合發展的系統,促進城市的知識經濟發展。

新加坡系統性推動文化發展的三個階段

下文,我們將通過需求端、供給端、文旅融合三個維度,剖析新加坡城市文化的系統性,是如何有效運作,落地實施。

需要說明的是,新加坡從局部到系統性推動文化發展已進行了20餘年,很多方面現在來看已是稀鬆平常,作為文化系統的「子命令」,我們嘗試還原他們對「整體」的促進作用。

02 需求端:

從整體到局部,培育文化需求

MEASURE THE WORLD

前文我們提到,新加坡在1990年代,集中建設了20多個文化場所,收效雖然不能用「曲高和寡」來形容,但在大眾新鮮感過去後,文化場所普遍「遇冷」。

畢竟,此時的新加坡,還處於勞動密集型產業向知識密集型產業的過渡期,文化作為「剛需」的市民還是少數。 沒有大眾支撐的文化市場,是不可能做大做強,形成吸引力的。於是,新加坡把「讓文化回歸大眾」作為培育需求端的重點。

藝術回歸大眾,從培育需求開始

1.公共文化網絡,提升城市文化氛圍①. 全域文化空間網絡

在文化空間塑造方面,新加坡改變以往策略變為「抓小放大」,也就是加強對小型文化場所的投入建設。結合市民經常光顧的圖書館、商場、公共空間等場所,發展出17個文化節點,構建出覆蓋市區的文化體驗網絡。