針對文化藝術領域從業者的能力發展基金

2. 服務好文化企業

文化的繁榮,需要文化企業們的推動,只有文化企業的興盛才能提供更多的工作崗位,才能搭建出具有市場競爭力的產業鏈。為了服務好文化企業發展,新加坡在發展扶持、產業生態構建、「走出國門」三個方面下足功夫。

①. 「藝術房屋計劃」扶持

為解決初創文化企業、藝術家工作室「收入不穩定」起步難的問題,新加坡啟動「藝術房屋計劃」,將空置的公共建築以低廉價格出租給他們,租戶只需支付給土地管理局10%的租金,其餘90%的租金由政府補貼。

加入該計劃的建築有廢倉庫,舊店鋪,這些空間不僅被盤活,還成為文化產業聚集區。 目前已經形成,滑鐵盧街、唐人街、小印度三個藝術聚集區,還吸引60多個文化團體入駐,如行動劇場、新加坡中國書法協會、聚舞坊、青年音樂家協會、Objectifs視覺藝術中心等等。

老舊建築改造的Objectifs視覺藝術中心(來源:Objectifs)

除了租金政策,新加坡還通過多形式補充藝術發展資金,解決文化團體發展中常見的資金困難問題。

多形式補充藝術發展資金

②. 構建文化產業生態

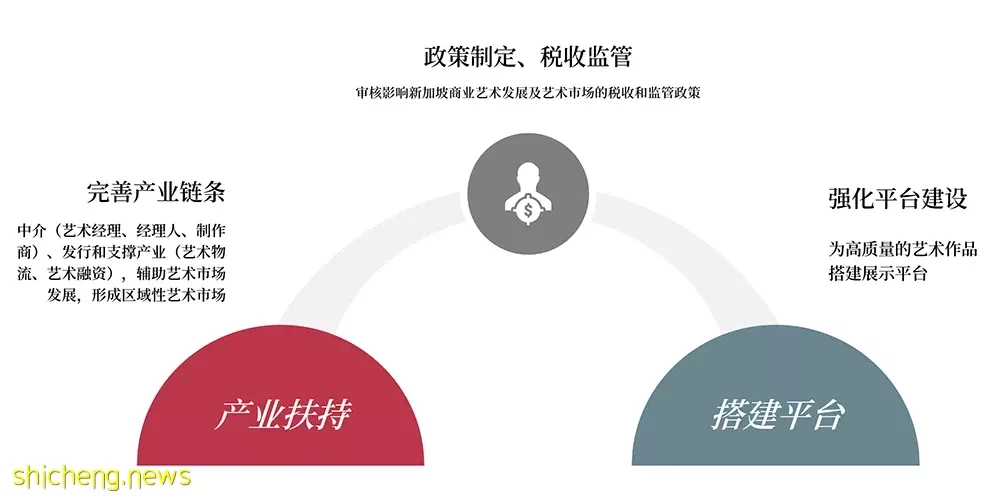

打鐵還需自身硬,文化產業的發展,不能依賴政策的扶持,還是要圍繞需求端,形成極有競爭力的文化產業生態,在產業鏈、資源配置、稅收監管方面形成聯動。

其中,版權保護是構建整個文化產業生態的基底。比如,新加坡新的《版權法》經過多輪調整,越來越傾向保護創作者的權益——受委託創作者將默認為第一版權所有者(除非他們與委託方的合同另有規定)。

當然,也不能因版權的保護過度,導致活力喪失,因此新的調整中,加入了權利例外——「允許使用」,確保版權作品可供公眾合理使用,造福社會,無需徵求版權所有者同意(同時適用研究、創新型的數據領域)。

促進藝術與商業的產業化生態

③. 文化產業走出去

新加坡將自身定位為亞洲文化藝術通向世界的窗口,積極促進新文化產業走出去。這不僅包括加入國際表演協會、國際藝術理事會及文化機構聯合會等各種國際藝術組織,參與各類文化活動;還有「新加坡藝術季」的形式,將自己的文化接入全球。

新加坡將文化藝術作品、圖書推向全球市場

到這裡,我們看到由移民組成的新加坡,在沒有任何文化優勢的境況下,通過培育文化需求、提升文化供給組成的「系統性」,實現城市文化的振興。

但是,振興並不意味著文化能形成影響力,也不能說明文化就一定能成為新加坡的競爭力,更不能保證文化能成為發展知識密集型產業搶人、留人的利器,新加坡文化的振興,只能說完成了「補短板」工作。 新加坡將文旅融合作為切入點,開始創造有影響力的國際文化品牌。

04 由文化到旅遊

創造文旅目的地

MEASURE THE WORLD

新加坡建國短短几十年,並沒有多少文化遺蹟和旅遊資源。新加坡通過多元文化、文化創意與旅遊結合,開始「創造」屬於自己的城市特色文化。

1. 歷史建築更新+旅遊

新加坡文化多元性,在空間上體現為早期移民建造的各色住宅和宗教建築,很多建築隨著時間流逝已是破敗不堪。新加坡通過城市更新,強化這些「文化建築」特色,使它們成為文化旅遊資源。

以店屋*的更新改造為例,我們一起看看,文化與旅遊是如何在更新中結合的。

*店屋:常見於我國華南地區及香港地區的風土建築,多為兩至三層高,一樓作店鋪使用,二三樓為民居,店鋪前常設有騎樓。

新加坡的店屋

「下店上住」的店屋在新加坡落地時,由於當時的稅收及結構規範限制,建築變得更為狹長,而騎樓只有1.5米寬,算是與我國華南地區的店屋,有了一點差異。但這樣的建築風貌,在東南亞地區比比皆是,很難能成為獨特的旅遊資源。

店屋通過3點改造,翻身成為新加坡的一大旅遊資源: 一是「刷漆」。街道兩側的店屋被塗成或靛青、或粉、或黃、或純白,格外吸引眼球,成為旅遊打卡的「常客」。

五顏六色的店屋成為新的旅遊資源(來源:Flickr)

另外,這種行之有效手法也應用大型歷史建築改造中,例如新聞及藝術部大廈,該建築改造在保留古典建築風格同時,將其927扇窗戶塗成了紅黃藍綠紫5種色彩,成為造訪新加坡必到的景點之一。

「彩色」改造後的新聞及藝術部大廈(來源:Flickr)

二是強化建築上的文化符號。店屋二樓門窗通常刻有龍、鳳、麒麟、獅子等文化符號,他們被著重描畫,輔以不同的色彩進行強化,加強建築的文化感。

強化店屋上的文化符號(來源:Flickr)

三是強化休閒屬性。結合店屋的騎樓空間特點,在新加坡沿岸打造出「一道三廊」的結構(水道、餐飲廊、步行廊、商業廊),成為城市的濱水休閒帶。結合河岸眾多的小販船(漁船改造的遊覽及餐飲船)碼頭,也促使新加坡河成為旅遊磁極。

新加坡河沿線的「一道三廊」店屋改造

這些改造探索,為此後的城市更新與文旅的融合,提供了很多經驗。

例如克拉碼頭改造,在保留老建築,強化文化特點,置入餐館、酒吧、娛樂等休閒功能基礎上,還融入科技感的設計,通過科技感十足的屋頂結構設計,將原來的工廠、倉庫和商店串聯在一起,成為全天候的休閒旅遊中心。

克拉碼頭改造

2. 文化節慶+旅遊

面向遊客的文化傳播,不能只依賴文化空間的「網紅化」,還要依靠空間內常來常新的文化活動。從形式到內容的配合,才行形成可持續的旅遊吸引力,增加文化消費深度,並與城市文化產業形成聯動。

新加坡有四大族群,他們的文化各具特色。 新加坡根據這些族群的重要節慶,除元旦、國際勞動節和國慶節外,新加坡選擇各族群的重要節慶,設置了8個全民共享的民族節日,其中包括華人新年、哈芝節(宰牲節)、排燈節等等。更新後的各類空間,成為舉辦特色文化活動的場所。

華人新年文化活動(來源:Flickr)

如更新後的「小印度」,成為排燈節的重要節日舉辦地。

這一天,小印度的公共空間會被千盞油燈點亮,地面上繪有被稱為「藍果麗」的傳統地畫(用彩色畫粉或米粒繪製的圖案),期間還有銀馬車遊行、蹈火節以及傳統藝術表演,成為吸引遊客感受城市文化的盛世之一。

小印度的排燈節期間在公共空間舉辦的文化活動,及散布在各處的「藍果麗」傳統地畫(來源:Flickr)

3. 品牌形象+旅遊

2005年,新加坡建設目標,由原本的「花園城市」(Garden City),轉向「花園裡的城市」(City in Garden),目的是吸引、留住更多的全球人才。通過城市品牌營銷吸引人,成為城市發展核心。

「政府委託國家促進執行委員會來思考並實施五項新的舉措,其中最關鍵的是,描繪新加坡的生活方式、文化和娛樂的前景……這一切其實都要「以人為本」,吸引世界各地的人才到來,以旅遊中心為槓桿,打造人氣和宜人環境,才能發揮連動效應,將人流轉化為資金流。」

——《國家營銷:新加坡國家品牌之道》

隨後,新加坡公布了城市「3E」(Entertain娛樂、Explore探索、Exchange交流)城市品牌發展計劃,城市文化建設進入打造世界級文化創意品牌階段。

這也就有了我們現在看到的,代表新加坡「形象」的新加坡濱海灣、濱海灣花園等大型文旅項目的建設;代表著城市記憶的新加坡河全線更新;代表著城市藝術文化的新加坡國家美術館全新升級(由最具歷史價值的兩棟建築高法院大廈、政府大廈改造)……

新加坡地標——濱海灣

濱海灣花園