新加坡政府先前宣布調漲移工人頭稅,並將引進150萬名孟加拉移工,引來民間反彈。大馬持續引入移工,但在社會制度及空間仍未健全妥善下,移工的角色將如何影響我國?歧視和偏見如何阻礙理性的討論?

而且聽說近來「外勞」課題在大馬弄得沸沸揚揚。要是把視線移到新加坡,又是怎樣一個格局呢?

新加坡的外勞一般被稱為「客工」。外來人口在新加坡急速增長,曾經是2011年激起選民不滿情緒的爆發點。但2015年的選舉結果,似乎反映人們對此已覺得木已成舟,本土意識不能當飯吃。

新加坡政策研究所在大選後的一項調查顯示,雖然近8成的選民認為移民與外勞政策是重要的考量因素,但在18項重要課題當中,它只排名第11。

新加坡雖然算是已開發國家,但人力部並不為任何本地或外來的員工制定最低薪資,而是主張工資的升降由市場的供需、以及員工的技術和能力來決定。

政府代表最近在聯合國人權理事會進行定期審議時,還很自豪地報告說,國內有3分之1的勞動隊伍是外來員工,證明新加坡的條件是很吸引人的。

關心人權的公民社會組織卻質問,客工是否確實受到善待?關鍵是,客工與本地人之間,以及不同國籍客工之間的不平等待遇,都與整個社會與經濟體系的貧富懸殊問題息息相關。

新加坡的客工,一個小時最低可能才賺2塊新幣;而新加坡本地工人當中,最下層的20%已有10年沒有實際的收入增長,自然也不稀奇

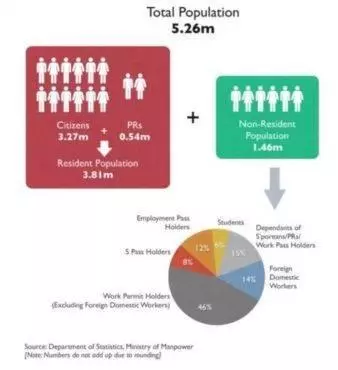

根據新加坡人力部2015年的數據(見上圖),全國526萬總人口中,就有146萬非居民外來人口。非居民人口當中,除了藍領勞工,自然也包括居民家屬、學生等,而低技術工人和家庭女傭就占了60%。雖然建築業聘請非技術性的客工,需要繳付500至1,000元的人頭稅,但僱主顯然一直覺得很划算。

若說是建築工人或家庭女傭,都已經不是新加坡人會去從事的行業了。紅頭巾和媽姐作為這裡的「建國一代」,是年代久遠的事,現在只能在博物館裡回味。

新加坡在80年代中期已經達到較高的教育水平,99%的少年都能完成10年教育。而在中學分流制度下被分配到工藝學院(ITE),而非高級中學、理工學院或初級學院,就屬於很不理想了。

因為人們覺得國家發達了,念書就是為了不要落得一個藍領工人的身份,不止得吃苦,又沒面子。

網上也經常流傳民族歧視帖子

早些時候,網上也經常流傳一些帶有民族主義色彩的帖子,針對印度、孟加拉、中國、菲律賓等地的客工族群。部分原因是新加坡近年來人口激增後,帶來了公共運輸人潮擁擠的現象。

再加上外國人或「新移民」在語言與生活習慣上的不同,即使建築工人和家庭女傭並未和本地人搶飯碗,一些面臨巨大生活壓力的白領階級,也肆意把怨氣遷到他們身上。

之前也有一個文章說到一個 「馬來西亞女孩:新加坡的人們,新山不歡迎你們」

其實客工除了得承受本地居民的抗拒之外,本身也是制度的最大受害者。根據移工福利團體Transient Workers Count Too(TWC2,「客工並重」)的一項調查,從孟加拉來的客工,有一半需要先在國內付給中介公司超過7000新幣的介紹費。

這麼一大筆錢,往往是他們跟親戚借來,或變賣田地得來,在這裡大概需要工作一年半載才能償還債務。

然而,他們又經常被拖欠工錢,或遭受詐騙,來了發現沒工作,或薪水比預期的少。新加坡當局似乎認為客工家鄉的介紹費不屬於其管轄範圍,但實際上,新加坡的僱主和中介都可能暗中獲益。

一般人看不到勞工制度市場化的弊病,只會覺得土生土長的新加坡人一向奉公守法,不能容許外國人在這裡撒野。

2012年,有百多名來自中國的巴士司機不滿工資比馬來西亞的工友低,加上居住條件欠佳,而鬧了新加坡1986以來首回的大規模罷工,結果29人在一周內就被遣返回國。

許多新加坡人不大會同情,有些也許有先入為主的印象,認為中國司機不諳英語、駕駛魯莽,本來就不該大量募集;有些可能覺得新加坡工人長久以來都逆來順受,從不敢罷工,「你算老幾?」

小印度騷亂57人被驅逐

2013年,聚集在小印度的300多名客工,由於其中一名建築工人被私人巴士撞倒而當場喪命,引起騷亂,結果57人被驅逐出境。

當局只認定是酒後生事,加強對印度工人和小印度一帶的管制,而否定騷亂和工人平時的工作待遇及生活條件有關。 TWC2卻認為,福利方面的問題不容忽視,不少客工可能平時受傷都不敢多出聲,因為害怕工作會沒有保障。

2014年,一個由菲律賓人組成的志願團體,原本計劃在烏節路商業區的義安城廣場,舉行一場慶祝菲律賓獨立的活動;可是許多本地人覺得這是喧賓奪主,反對的聲音不絕,結果警方也籲請主辦單位另尋地點。

其實若不是基於政治意識的敏感,烏節路那一帶老早就是菲律賓女傭在星期天聚集的場所,或許本地人應該多加諒解。

長久以來,常有女傭受僱主欺侮的案例。有些新加坡僱主連她們每周一次的休息日也要管束,限定6點就得歸回。

外勞福利團體HOME(情義之家)執行理事長范國瀚最近在網上強調,女傭們想要在星期天的24小時內出門溜達,或是跟男人幽會,都是她們的個人自由,且該受到法律的保障。

新加坡已經進入和以往不同的時代,人口自然不再像70、80年代那麼單純。而隨著全球化的勞動力市場運作,生活競爭也會更激烈,打工的可能不得不「便宜多賣」。