原來李光耀張口結舌時,竟如此率真可愛

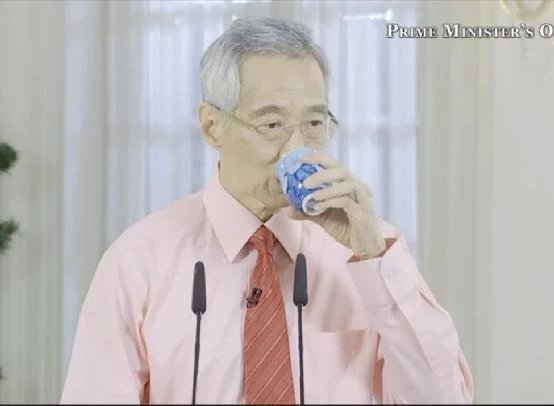

李顯龍「魔法杯」的事,大家都還記得吧?

在新冠疫情期間,李顯龍出來做電視直播介紹防疫政策時,網友們發現一個「驚天大秘密」,他好像有個魔法杯,裡面裝著神奇魔法水,只須喝一口,就能英語、華語、馬來語自由切換,無縫銜接!

其實,新加坡每一年的國慶群眾大會,李顯龍都會上演「魔法」,以馬來語、華語、英語輪番演講,而且十分流利,都是母語水平。

這並不令人感覺意外。

這是李光耀留下的傳統。新加坡1965年獨立,從1966年開始,總理每年要做一次國慶群眾大會演講。

【對於李光耀能用馬來語、英語、閩南語流行演講的這一情況,閩南文化素養頗為深厚的「老福建」陳建存向「新加坡眼」說:李光耀祖父李文龍曾是廈門罐口黃仲涵(小刀會後人)旗下建源船務的老總;國民政府駐美及聯合國大使顧維均是黃仲涵的得意愛婿,李光耀是世代政界精英及閩南望族的延續,能掌握多種語言自非偶然。】

國慶群眾大會是新加坡政府首腦每年最重要的演講,沒有之一。

而且,這個演講,一定是馬來語、漢語、英語,三管齊下。

用觀眾最熟悉的語言與他們直接溝通,才能取得他們的共鳴和支持。所以,時至今日,往往有大事時,比如大選時拉選票,比如新冠疫情時的科普教育,除了用英語、華語、馬來語、淡米爾語這四個官方語言之外,一定大量使用漢語方言。

新加坡陸軍曾有「福建兵」

你或許不知道,漢語方言在新加坡曾經有過如日中天的時代。在上世紀六七十年代,甚至八十年代,閩南語是新加坡社會通用語言,連不少馬來人、印度人都能用簡單的閩南語與華人溝通。

李光耀說過,1976年,PSLE小六學生有55%-60%首考不及格——因為他們習慣用漢語方言,到了學校才用華語/普通話,或者英語。由於無法掌握華語、英語,所以學業跟不上。

在部隊里也一樣。當時,國防部甚至得先培訓軍官,讓他們學習閩南語,然後成立「福建兵」(Hokkien Peng)排、連,讓這些排長、連長用閩南語帶兵。

李光耀曾說,當年他跟國民服役軍人用華語/普通話或英語交流時,對方往往一臉茫然。但,當他改用閩南語時,對方頓時容光煥發,精神百倍。

為何?因為他們母語是閩南語,對華語、英語的掌握不行。

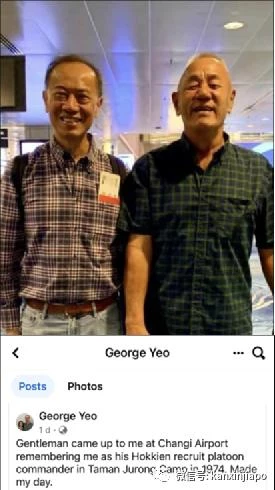

前不久,新加坡前外長楊榮文在臉書撰文說,自己在樟宜機場偶遇一人,對方說自己是楊榮文當年在丹曼裕廊軍營的一個「福建兵」排擔任排長時的新兵。楊榮文對這種「幾十年一遇」的偶遇感到很興奮,也很欣慰。 李光耀曾說,之前有不少新兵由於不諳英語,也不懂華語/普通話,不太聽得懂軍官的教導。後來,成立「福建兵」排、用閩南語訓練新兵之後,步槍射擊測驗及格率從30%激升至95%。可見,不是新兵不懂槍法,而是聽不懂軍官和教官用英語、華語教導。一旦改用他們熟悉的漢語方言,一切迎刃而解。

閩南方言和閩南文化是新加坡華人文化不可分割的一部分。今年六月,廈門公會就舉辦了一次「閩南文化國際研討會」。

在新加坡華人社會,閩南語是漢語方言當中的主流之一。尤其如果把潮汕語認作是閩南語的次方言,那麼,閩南語社群人數肯定占新加坡華社人口超過半數以上,可謂「中堅力量」。

在新加坡、馬來西亞,不少人把「閩南語」稱為「福建話」,而把行政上同屬福建的莆仙、龍岩、永定、福州等方言區獨立出來,稱為「莆田話」「客家話」「福州話」等等。

即便是閩南語,新加坡式的閩南語與中國大陸的閩南語也有同異。

相同的是,都有文白雙讀。例如:人名、地名通常需要文讀,比如平時「山」念「sua」,但是,在名字當中,例如「文山聯誼社」,就須念作「san」。

又例如,「開」字白讀為「kui」,例如開門、開車、開學,但是,用在「開元路」「開元寺」,則要用文讀音「kai」。

閩南語還有大量的古字,這些字在現代漢語中已基本不用了,但在閩南語當中還經常用在日常生活,例如:

慭gian,《康熙字典》:「願也。」枵yao,《正字通》:「人飢曰枵腹。」骹ka,《說文解字》:「脛也。」刣tai,《康熙字典》:「刮削物也。」凊cin,《說文解字》:「寒也。」扂diam,《集韻》:「所以止動也。」銃cing,《國語詞典》:「武器名。舊式的一種槍械火器。」

閩南語還有一類,與標準普通話是倒置的詞語。例如:•曆日 = 日曆•風台 = 颱風•人客 = 客人•鬧熱 = 熱鬧•鞋拖 = 拖鞋

閩南語的量詞也跟標準普通話有所差別。例如:l一頂車 = 一輛車l一隻牛 = 一頭牛l一叢樹 = 一棵樹l一領衫 = 一件衣l一塊椅 = 一把椅子

閩南語的發音,與華語/普通話有不少區別。

例如「古無輕唇音「(f):芳、房、吠、啡、飯……這些字,在現代漢語中都是「f」音,但是,在古漢語中,都不是發「f」音。

語言學上還有個共識,那幾十「古無舌上音」(zh, ch):朝、中、著、茶、陳、張這些字,在古代都不發「zh」或「ch」的音,例如「朝」,不念「chao」「zhao」,而念「diao」。

又有一說,閩南語有雙唇鼻韻音(m):金、陰、深這些字,都是以m收尾,但是在華語/普通話中,則是「n」單唇聲。

閩南語有入聲,例如:德(teck)明政府中學,而華語/普通話里早已沒有入聲。

除了這些相同之處,閩南語傳到新加坡之後,也形成了一些改變。例如:l(新加坡)鐳 lui = (廈門閩南語)錢 zig,下同lRoti = 麵包l我們 gwen = gwen langl剛剛 baru = 剛剛dudul隨便講 si sua gang = cin cai gongl敢敢gar gar = 大膽 dua dag

上面說的是新加坡式閩南語的變化。

那麼,在神州大地,」閩」是怎麼形成的?為何漢字「閩」是「蟲在門中」?閩南語又是怎麼形成的?

什麼是「河洛話」?河洛話跟閩南語有什麼關係?

為什麼潮汕人和閩南人基本互相聽得懂對方的方言?

五胡亂華、衣冠南渡,對閩南語的形成是什麼影響?

河南的固始縣,與閩南的晉江、泉州、漳州地區相距1000多公里,為何它們的方言有如此多相似之處?

西歐國家瑞士Switzerland/Swiss,讀音為「sui si」,為何中文音譯是「瑞士」而非「隋士」?為何Obama是「歐巴馬」而非「歐巴馬」?難道後者不是更為相似嗎?

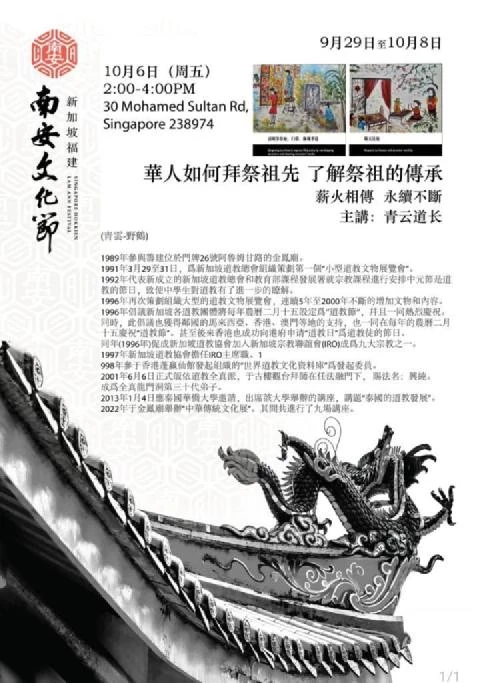

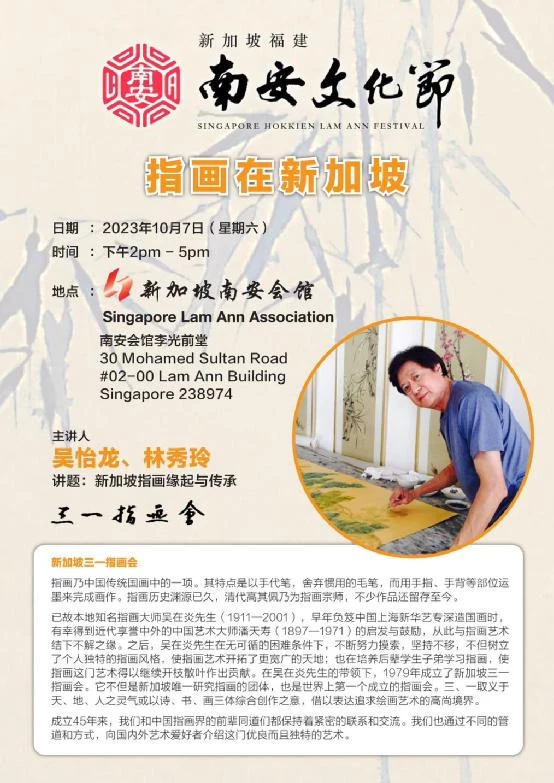

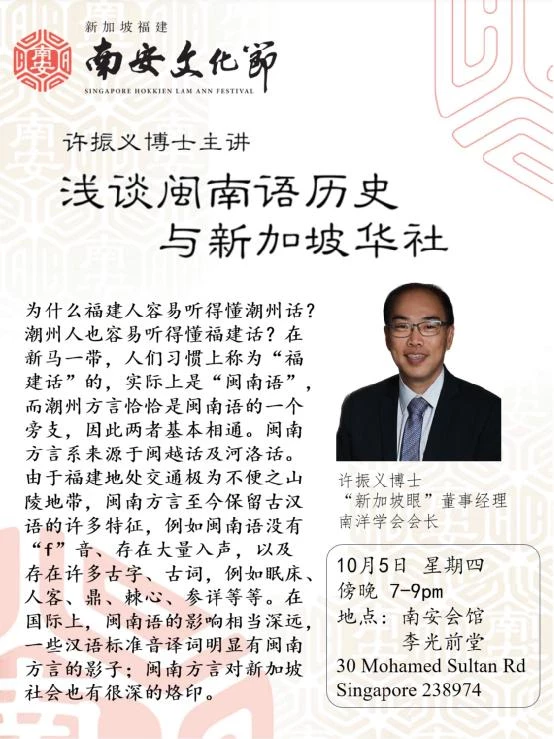

配合第一屆「新加坡福建南安文化節」,《新加坡眼》董事經理、南洋學會會長許振義博士將在10月5日(星期四)傍晚七點,在南安會館開講「淺談閩南語的歷史和新加坡華人社會」,歡迎到場指導。

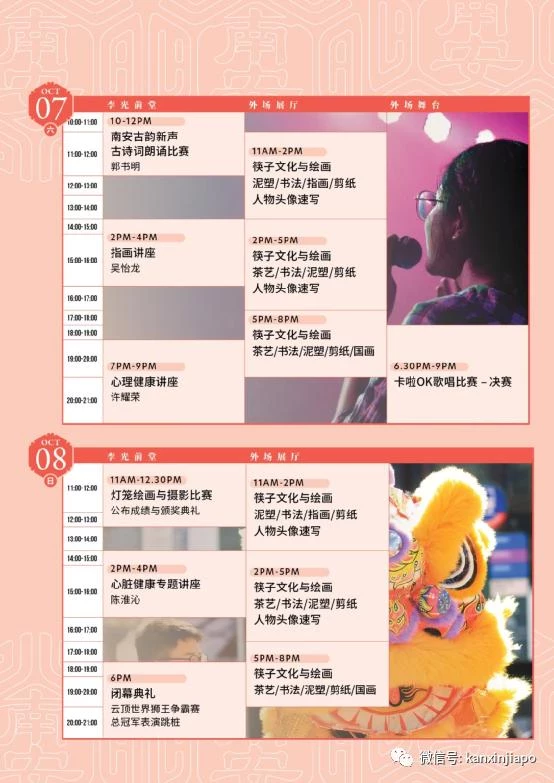

許振義《淺談閩南語歷史與新加坡華社》講座是第一屆「新加坡福建南安文化節」系列文化講座之一。本屆文化節還有諸多精彩節目。 本次文化節一共十天,今天已進入第四天,還有六天。

接下來幾天,文化節的其他講座包括: