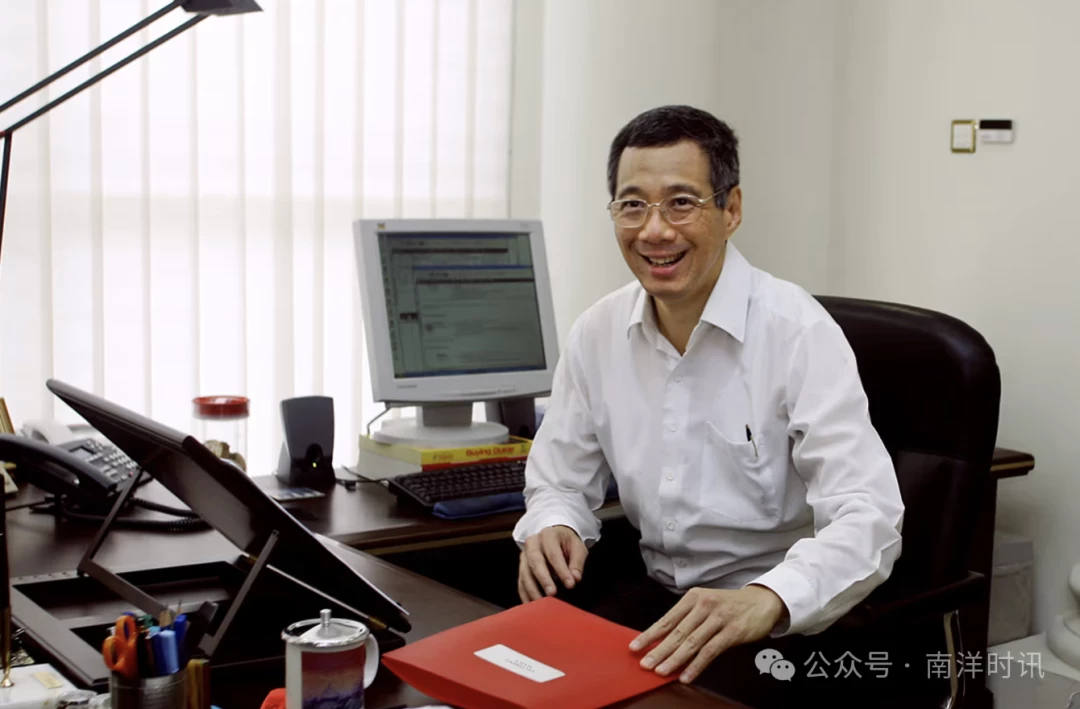

李顯龍總理的執政生涯已滿20年,他從小見證了新加 坡歷史上最動盪的時期。32歲時,他踏足政界,52歲時成為總理。在他接下來的20年領導之下,新加坡保持了獨特性,並成功應對了日益複雜的世界。

圖源:ST

李顯龍自2004年首次擔任總理以來,便展現出了對國家領導的精確把握。在國慶集會上長達三小時的演講中,他以其坦率、說服力、自嘲和鼓舞人心的風格,贏得了聽眾的支持。

觀察家們原本以為他會謹慎地發表首次演講,但當他提出有爭議的話題時,他們感到驚訝,比如提議開一家賭場,因為他預示著一個更加開放的新加坡。

他深知自己以強硬形象著稱,因此曾幽默地表示:「我知道一些新加坡人擔心新總理可能非常兇猛,可能會促使新加坡人跑得更快。」然而,他的舉止——眼鏡後面閃爍的眼睛和一張常露笑容的面孔,顯示出他可能不會是一個嚴厲的首相。

在這20年的領導下,他使新加坡保持了獨特性,並引領它穿越了一個日益複雜的世界。他甚至以幽默的方式批評過去的政策,比如提到在濱海藝術中心外看到年輕人用粉筆在人行道上畫畫,他笑著說:「15年前,我們可能會鞭打他們,但今天,我們不會了,所以,我認為我們已經改變了。」

李顯龍是新加坡開國總理李光耀的長子,以聰明和苛刻著稱。他曾在國防部長、貿易和工業部以及財政部任職,並於1990年成為副總理。在早期,他以嚴厲著稱,但也開放,願意給予第二次機會。

圖源:ST

他自1985年起就參與了經濟決策,當時被任命為經濟委員會主席,幫助新加坡走出經濟衰退;2001年,他領導了經濟審查委員會,預見到新加坡需要成為一個知識型經濟體,呼籲促進創新、創造力和企業家精神,並放鬆對經濟的管制和自由化。

在2003年與嚴重急性呼吸系統綜合症(SARS)病毒作鬥爭的同時,這些仍然是新加坡的指導方針,他還與時任律政部長賈庫瑪在許多重大法律和憲法問題上密切合作。

「雖然他不是律師,但他可以在與司法部或總檢察長辦公室的官員就法律事務進行任何討論時堅持自己的立場。」賈庫瑪教授說,「他具有敏銳的分析能力,對多年前做過、說過或寫過的事件和事情有著驚人的記憶力。他有能力把握大局,但對細節有敏銳的洞察力。此外,他果斷果斷,這是任何領導者的重要品質。「

李顯龍在52歲時接替吳作棟成為新加坡第三任總理,用今天的標準來看,他是一個年輕的前輩,但充滿活力,時間似乎已經撫平了鋒利的邊緣。他在2004年的首次集會演講中,描繪了一個充滿希望和機遇的新加坡願景並承諾重新審視政策,讓新加坡人實現這一目標。

他宣布了幾項令人愉悅的改變:

在教育方面,他的政府將投入大量資金,在學校增加近3 000名教師,母語教學將考慮到個人能力。

帶薪產假將從8周提高到12周,公務員家屬的醫療福利(當時僅適用於男性公務員的家屬)將擴大到女性公務員。

最響亮的掌聲是將公務員制度從每周工作 5 天半改為每周工作 5 天。

他甚至討論了賭場的可能性,表示這將吸引遊客,並為新加坡帶來可觀的收入。他承諾將找到保護新加坡人免受賭博弊病的方法,並強調這並非非黑即白的問題,而是在尋找一種合適的中間道路。

李顯龍的實用主義和遠見卓識,貫穿了他20年的總理生涯

在2018年的總統講話辯論中,他強調:「政府不是意識形態的,我們是務實的。」他提出,政府將嘗試任何有效的方法,從自身和他國的經驗中學習,但同時也必須面對現實,識別出那些看似有希望但實際行不通的方案。

這種務實的態度使得新加坡能夠在日益複雜的世界中靈活應對。在李顯龍的領導下,新加坡成功地度過了恐怖主義威脅、社交媒體興起、中美競爭加劇以及貿易保護主義抬頭等挑戰,其中最嚴峻的危機包括2008年的全球金融危機和2020年開始的新冠肺炎大流行。

這個面積730平方公里、常住人口約400萬的島嶼國家,必須不斷努力,以免被全球事件所吞沒。

李顯龍在2015年的拉惹勒南講座上指出:「在一個不確定、有時甚至是危險的世界中,新加坡將永遠是一個小國。」它被更大的鄰國所包圍,位於大國利益交匯的多元化地區。

他強調,儘管新加坡沒有自然資源,只有智慧和外匯儲備,但這些資產是經過辛勤積累的,幫助國家度過了困難時期,這些事實在可預見的未來不太可能改變。

自由市場經濟和社會保障之間的「動態平衡」

李顯龍曾將他的國內政策描述為自由市場經濟和社會保障之間的「動態平衡」。他認為,一個充滿活力的經濟對於政府能夠為改善生活的方案提供資金至關重要,而技能提升和住房補貼等社會政策則支持經濟增長。

與他的兩位前任一樣,李顯龍也面臨著新加坡成功的不穩定性質所帶來的挑戰。他在2012年向新加坡經濟學會發表演講時表示:「我們之所以成功,正是因為我們沒有把成功視為理所當然,我們的脆弱感以及我們面臨競爭的意識,是其新加坡人心理的重要組成部分。「

只有當新加坡成為全球城市,新加坡人才能享受到與已開發國家相媲美的生活質量,讓孩子過上比以往更好的生活,為了實現這一目標,新加坡必須擁有一個成功的、不斷增長的經濟。

「我們不能通過花掉我們從老一輩人那裡的繼承來做到這一點,我們也不能通過從地下抽取石油或天然氣來做到這一點,只有當我們的經濟繁榮並創造財富時,我們才能做到這一點,我們可以投資於我們的城市和我們的人民,讓我們所有人的生活更美好。「

圖源:ST

李顯龍指出,樟宜機場致力於成為世界上最好的機場,而不是第二好的機場,新加坡也必須以出類拔萃為目標,如果新加坡人滿足於在城市聯盟中高於平均水平,就會失敗。

一些新加坡人更希望增長放緩,甚至低於經濟潛力的增長,他們認為,新加坡已經取得了足夠的物質成功,應該減少對經濟因素的重視,而更多地考慮社會因素。李顯龍表示,他尊重他們的觀點,但他認為,物質目標並不是生活的全部,,成長本身不是目的,而是改善我們生活和實現目標的手段。

數據顯示,從2004年到2023年,新加坡的人均本地生產總值從約27,600新元增長到約84,700新元,同期,就業月收入中位數從2,326新元翻了一番多,達到5,197新元。自2003年以來,總體通貨膨脹率平均為2.08%。這些數據表明,新加坡在李顯龍的領導下取得了顯著的經濟增長和社會進步。

以經濟增長為核心到注重社會包容性的轉變

新加坡的社會政策經歷了從以經濟增長為核心到注重社會包容性的轉變。

在李光耀時代,政府的主要任務是實現經濟現代化、建立軍隊、提供基本住房和教育年輕且貧困的人口。1990年代,吳作棟政府繼續強調經濟增長,但同時也注意到了收入不平等的加劇,並推出了針對性的計劃,如教育基金Edusave、公積金充值和新新加坡股票計劃,以縮小收入差距。

當李顯龍接任總理時,社會政策的焦點已經發生了變化。政府的關注點已經從傳統的增長模式轉變為如何照顧社會中較弱和脆弱的人群,如何應對收入不平等、社會流動性和環境問題。

圖源:ST

李顯龍於2005年成立ComCare基金,為低收入新加坡人提供社會援助,強調「我們必須盡一切努力幫助低收入的新加坡人及其家屬擺脫貧困陷阱。」在2007年國慶集會的演講中,他討論了收入差距及其對教育、老齡化和住房的影響,這是其他發達經濟體面臨的一個問題,因為底層的工資跟不上頂層的工資,許多陷入困境的人是老年人。

他說,第一個總體戰略是發展經濟並創造資源來解決有需要的人的問題,「沒有資源,你可以說話,你可以同情,你可以感受到痛苦,但你無法解決問題。「

這些變化反映了新加坡社會政策從單純追求經濟增長到更加注重社會包容性和公平性的轉變。

新加坡在李顯龍領導下的社會政策變遷

在李顯龍總理的領導下,新加坡的社會政策經歷了顯著的轉變,旨在提高低收入工人的福祉,同時確保國家能夠繼續吸引人才。2007年推出的「工作津貼」計劃是社會保障的一個里程碑,通過增加低收入工人的工資來幫助他們為退休儲蓄。這一政策體現了政府對個人責任的強調,即在獲得幫助之前,人們必須先工作。

2010年代初期,政府推出了更多計劃以確保人們不會掉隊。2012年,時任財政部長尚達曼宣布了一項針對中低收入家庭的永久性消費稅券計劃,以及一項銀質住房獎金,以幫助老年人在縮小到較小的公寓時獲得現金獎金。李顯龍在當年的集會上表示,這是新加坡戰略方向的重大轉變,為更強大的社會安全網奠定了基礎。

圖源:ST

李顯龍在2013年的集會上發表了一次具有里程碑意義的演講,更清楚地闡述了政府的新前進方向,他承諾政府將「與所有新加坡人分享我們進步的成果,並提高窮人的水平」,承認國家建設方法的戰略轉變。他強調,新加坡是建立在個人、社區和國家的努力之上的,每個國家都發揮著互補的作用。政府為充滿活力的經濟和良好的就業機會創造了條件,通過教育、住房和醫療保健對新加坡人進行了大量投資,但保持國家福利低廉、有針對性、嚴格。

然而,李顯龍也承認,世界已經變了。他說:「如果我們過分依賴個人,僅靠他們的努力是不夠的,尤其是在低收入家庭等弱勢群體中,如老年人,因此,我們必須改變平衡。社區和政府將不得不採取更多措施來支持個人。」

他向該國做出了三項保證:為了讓每個公民都能公平地分享國家的成功,並提高低收入新加坡人的收入和財富,將採取更多措施;社會安全網將得到加強,特別是在醫療保健方面;還將做更多的工作,使每個人都能走上進步的道路。

在李顯龍的領導下,社會支持變得更加包容、令人振奮,並涵蓋了新加坡人的「整個生命周期」。與此同時,人們將通過共同支付來分擔責任。政府推出了包括教育、醫療保健、住房和生活費用在內的一系列幫助計劃。

在教育和兒童保育方面,政府在學前教育方面投入了大量資金;在住房方面,政府推出了各種有針對性的補助金,包括為購房者提供高達30,000美元的住房補助金,以便與父母同住或與父母住在一起;在醫療保健方面,基本健康保險計劃MediShield於2015年被MediShield Life取代,提供終生覆蓋。

這些政策的轉變體現了李顯龍領導下新加坡對個人、社區和國家的共同努力,以及通過投資教育、住房和醫療保健來提高新加坡人的生活水平。同時,這些政策也體現了對個人責任的強調,即通過共同努力,新加坡人可以共同創造一個更加包容和充滿活力的社會。