兒童自殺是一個令人心痛的話題。數年前,我孩子曾經上過的一所學校就有一名不到12歲的孩子自殺。孩子跟我說起這件事的時候,外面正在下雨,他說:「媽媽,你看,天空在哭!」有學者研究《中國衛生健康統計年鑑》數據指出,2010年至2021年間中國的自殺死亡率顯著下降,但是其中5歲到14歲兒童和青少年的自殺死亡率卻在持續上升, 2017年至2021年間,15歲到24歲大齡青少年和年輕人自殺死亡率也在上升。在我現在居住的新加坡,兒童和青少年自殺現象也頗受關注。今年7月1日,新加坡援人機構(Samaritans of Singapore)發布文告稱,2022年共有476名自殺死亡者,其中10到29歲的有125人,自殺連續第四年成為10歲至29歲年齡段的首要死因。 在這個上學就意味著開始以成績為核心的生活中,孩子們到底在承受著多大的壓力呢?前不久,我一個朋友的孩子剛剛參加完高考,趁著假期到新加坡旅遊。說起學習的壓力時,他說在他們學校,有時候一個月只休息一天或者半天。我曾經以為我自己上過的高中就是「最變態的」,那時候早自習從7點開始,晚自習10點結束,高三每周只有星期天的下午能休息半天。誰知教育發展了幾十年之後,沒有「最變態」,只有「更變態」。那時候我們中午還能回家吃飯和簡單休息一下,下午的課間還有40分鐘超長休息時間,晚自習前也有至少一個小時的時間吃晚飯。現在的孩子,尤其是那些寄宿制學校的孩子,自由時間幾乎已經被壓榨乾凈,據說有的學校甚至連一個月半天的休息時間都沒有。在這種情況下,我覺得說什麼都仿佛是在說「何不食肉糜?」好在小學和初中的情況要比高中好很多,越小的學生就越多一些可以自由支配的時間。但是如果我們不想讓孩子們的精神狀態繼續惡化下去的話,不想讓兒童自殺的話題常常被提起的話,我們就真的需要做點什麼。如果無法短時間內改變現狀,那麼至少也要努力在孩子們的情緒和社交兩個方面,給予孩子們足夠的關注,以及儘量給予孩子發展情緒健康和自由社交的時間和空間。

給予孩子「情緒許可」

首先,我們需要多關注孩子們的情緒世界。我們通過新聞報道來了解世界上發生了什麼,而情緒則像是人們內心的新聞報道,人們通過情緒來了解自己和他人的內心發生了什麼。可是我們很多成人,在孩子們表達出一些被認為是負面的情緒的時候,總會說,「現在學生時代吃的苦根本不叫苦」,畢竟成年後的生活才是最艱難的。我們對孩子們的情緒一貫地漠視和否認,就會導致孩子們不願意繼續表達。

美國耶魯大學兒童研究中心的教授布蘭克特在其著作《陪孩子學會情緒管理》,(英文原名:Permission to Feel)中說,我們需要通過情緒來弄清楚內心到底發生了什麼,才能做出明智的決定。因此我們首先需要學習的是「情緒許可」。我們要給予自己和孩子「情緒許可」,不要總是壓抑自己和孩子的感受,而要勇於承認、勇於接納。他說,人們可能會誤以為「情緒許可」就是像倒垃圾一樣,宣洩出來,大吼大叫,表現衝動,好像無法控制自己一樣。這種宣洩往往是破壞性的,對於我們的情緒健康沒有積極意義。他說的「情緒許可」並不是單方面的,而更像是一種合作,要像打網球一樣有來有回。一個人表達就要有一個人回應,一個人說就要有一個人聽,聽的人要保持開放性的心態,保持耐心和同理心。

「通過話語、肢體語言、面部表情和眼神交流,我們對聽到內容做出的反應會發出信息:我就在這兒陪著你;我不會對你指指點點;我想了解你,幫助你。」

不知道有多少父母或教育工作者可以做到呢?《陪孩子學會情緒管理》一書歸納了他對於情緒教育研究25年的成果,書中還介紹了如何通過「RULER技巧」習得情緒管理技能,值得一讀。

當我們學習到如何接納情緒和幫助孩子去調節自己的情緒的時候,孩子們也會更願意向成人尋求幫助,尤其是在感受到壓力巨大,面臨崩潰的時候。但是現狀卻是,一些孩子在表達情緒的時候,屢屢吃「閉門羹」,情緒總是被否定,那麼他們與本來可以提供幫助的成人,就會越來越疏離。新加坡有心理輔導機構的工作人員就曾說過,必須父母同意,兒童和青少年才能接受正式的心理諮詢。但是,一些尋求幫助的兒童和青少年,卻不願意讓父母知道,這是一個兩難困境,讓輔導者感到無能為力。這也讓人可以從一個側面知道,父母的支持對孩子們來說有多重要。其實,無論是父母還是教育工作者,我們成人都有責任去主動和孩子們建立連接,主動去溝通、去發現、去理解、去支援。記得去年我的「兒童心靈健康成長繪本」第一系列出版的時候,我曾經寫過一篇《被了解、被接納、被尊重,是孩子們的精神剛需——我為什麼要為孩童寫故事》,我說我為孩子寫書的初衷就是:

「我想要和孩子們建立聯繫(Connected with children),我想通過我的書讓孩子們知道,他們的感受和想法是可以被了解、被接納和被尊重的。」

今年我再次通過新加坡玲子傳媒出版了另外4本童書,完成了這個系列。這些書適合幼兒園到小學低年級的孩子和家長共讀。我很希望成人可以從孩子的幼年開始,就主動地去了解、接納、尊重孩子們,讓他們在成長的過程中,具備心理韌性,不至於輕易地喪失對人和人世間的信任,從而走上絕路。

在每次導讀活動中,我都會對小朋友們說,把書帶回家要和爸爸媽媽一起讀。我非常希望家長能夠通過和孩子共讀童書,來體會和了解孩子們的情緒和內心世界,也希望這些書對於建立孩子和大人之間的相互理解和信任有幫助。例如《最厲害的超人爸爸》,會揭示,爸爸原來也是可以為孩子提供「精神營養」的!《家樂移民了》裡面的媽媽在發現孩子的情緒變化後給出了適當的指引。《顛倒王國的一日》啟發孩子用一個新的角度去看待學習和考試。《手機消失的一天》讓我們一同享受家庭關係的美好。

社交是成長的「剛需」

對於疏解心理壓力來說,學會體察和調節情緒是一方面,另一方面社交支援也非常重要,有時候一句良言就可以救人一命。

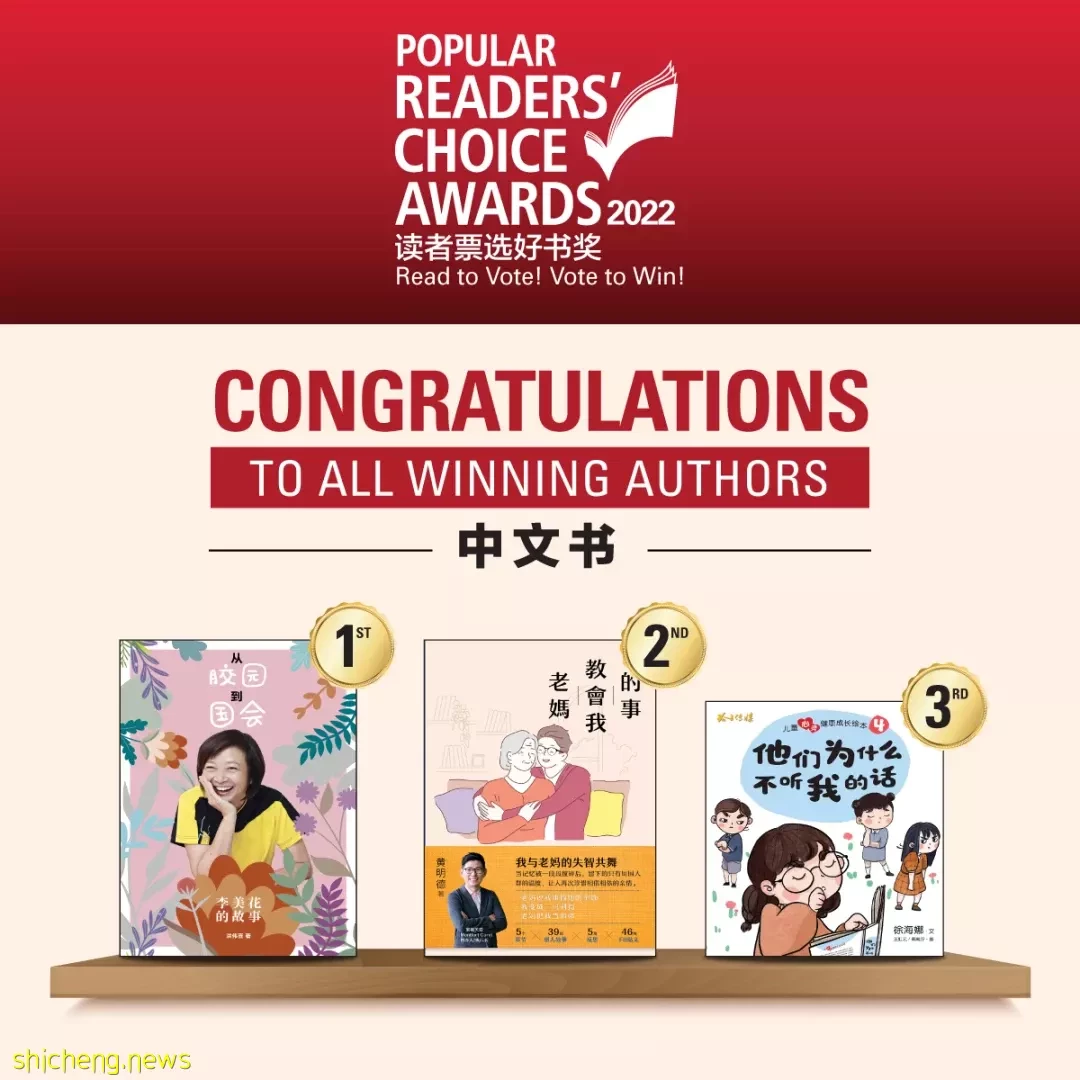

人們從教育的角度來談論「社交」的時候,總是喜歡說,社交能力是未來需要的一種競爭力,卻較少從精神健康的角度來認識社交的重要性。曾有機構發布數據稱,過去疫情期間,人們由於大幅減少社交,焦慮和抑鬱人群增加。單純從我們的生活經驗來講,也是這樣,有朋友可以傾訴我們的煩惱的時候,會體會到「喜悅一經分享就倍增,煩惱一經分享就減半」,這是人們心理上最直接的感受。對孩子們來說,社交不僅對於維持精神健康非常重要,而且是他們成長過程中必須的養料。在一個孩子社會化的過程中,常常需要從同輩那裡得到回應和確認,也常常需要通過和同輩的互動,建立對自我的認知。同輩的支持,對一個孩子的健康成長來說,非常重要。在與同輩的來往中,他們學會信任與被信任,在玩耍中,他們交換對彼此的信任。小朋友自己,對社交的重視的程度,有時會超出大人的想像。有的孩子會單純因為在同輩面前小小的出糗,就情緒低落很久。有時,我們還會看到一些各方面都比較弱勢的孩子,為了能夠得到和同輩做遊戲的機會,不惜在集體遊戲中做一個「犧牲者」,擔任一個大家都不願意擔任的遊戲角色。還有一些孩子,看似調皮,但出格的舉動常常都是為了贏得同輩的關注。有的學校在處理欺凌事件時,會為受欺凌者建立一個支援網絡,包括了同輩中的朋友。這種做法比較專業,正是因為背後的邏輯在於對同輩社交的重視,符合心理科學。我的童書《他們為什麼不聽我的話》和《家樂移民了》實際上關注的也是同輩社交的問題。《他們為什麼不聽我的話》一書去年獲得了新加坡大眾書局讀者票選好書獎,這反映了新加坡家長們對孩子的情緒和社交話題,也表現出了關注。

有孩子常常問,我們現在為什麼要上學?現代科技和網絡如此發達,還有人工智慧的加持,一個人想要學習什麼知識,完全不必依賴學校也可以做到。但是為什麼我們依然需要學校?我想答案就是在於人,在於人與人之間的相互學習,在於人與人之間的聯繫,在於人與人之間的交互。有的國家有合法「在家上學」的孩子,但是他們的父母也會為他們安排充足的社交時間和場合。畢竟,單純學習知識並不能令人真正長大。我曾在《孩子勤奮的底線在哪裡?》一文中說過,勤奮學習是應該的,但是也要有底線,自由而充分的社交就是其中的一條底線。

「社交與情緒管理技能的學習可以幫助學生學會如何控制情緒、關懷他人、做出負責任的決定、建立良好的人際關係以及有效地應付生活中的挑戰。」

這是新加坡教育部網站上的「品格與公民教育」課程說明中的一段話。這段話,我常常都會在進入一些學校演講前溫習一下。雖然我們不能直接說教,但優先關注孩童心理健康的理念應該埋在和兒童有關的人心中。

說起兒童和青少年的自殺,有的是一時衝動,有的是焦慮和抑鬱情緒的長期積累。雖然自殺的原因往往很複雜,但是,也不是無跡可尋。我想如果我們成人能夠多做一些,主動與孩子建立有效的連接和溝通,兒童自殺的現象應該也會相應減少吧!以下是往期關於學生自殺的有關評論(點擊標題即可閱讀):

《預防青少年自殺,要先解決兩個問題》

《少年自殺是因為缺乏挫折教育嗎》

《減少學生跳樓悲劇,從提升教育專業度入手》

以下是往期關於親子關係的部分評論(點擊標題即可閱讀):

《「求生」與「管控」——破解青春期迷思》

《當青春期遇上更年期,用「對話」改善困境》

《如何避免青春期的「兩敗俱傷」》

徐海娜兒童心靈健康成長系列繪本,可以在新加坡玲子網絡書房、新加坡大眾書局以及其他書店購買。

(文章原載於微信公眾號另一片星空,原文首發FT中文網,作者:徐海娜)