相信居住在新加坡的你, 多多少少都有這樣的體會, 新加坡的日常生活簡直 太太太方便了!

環境好就不多說了! 出門直接巴士、地鐵一坐,

全島想去哪都能輕易到達!

要是生病了, 也可以直接上網預約看診,

有關醫療健康的信息也都可以

直接在HealthHub APP里查到。

還有超級實用的SingPass, 可以用來登陸 所有新加坡政府的網站的個人服務, 免去了大家搜索各類網站的流程。

疫情期間,

新加坡很多居民失業,

而政府卻很貼心地給出各種補貼計劃。

對於想要繼續接受教育的人,

也提供了相應的教育機會。

很多課程在網上都可以隨時聽~

不可否認,

新加坡在醫療、交通、就業和教育等方面

都有效運用了科技來改善人民的生活,

它也因此從全世界脫穎而出,

被評選為全球最智能城市。

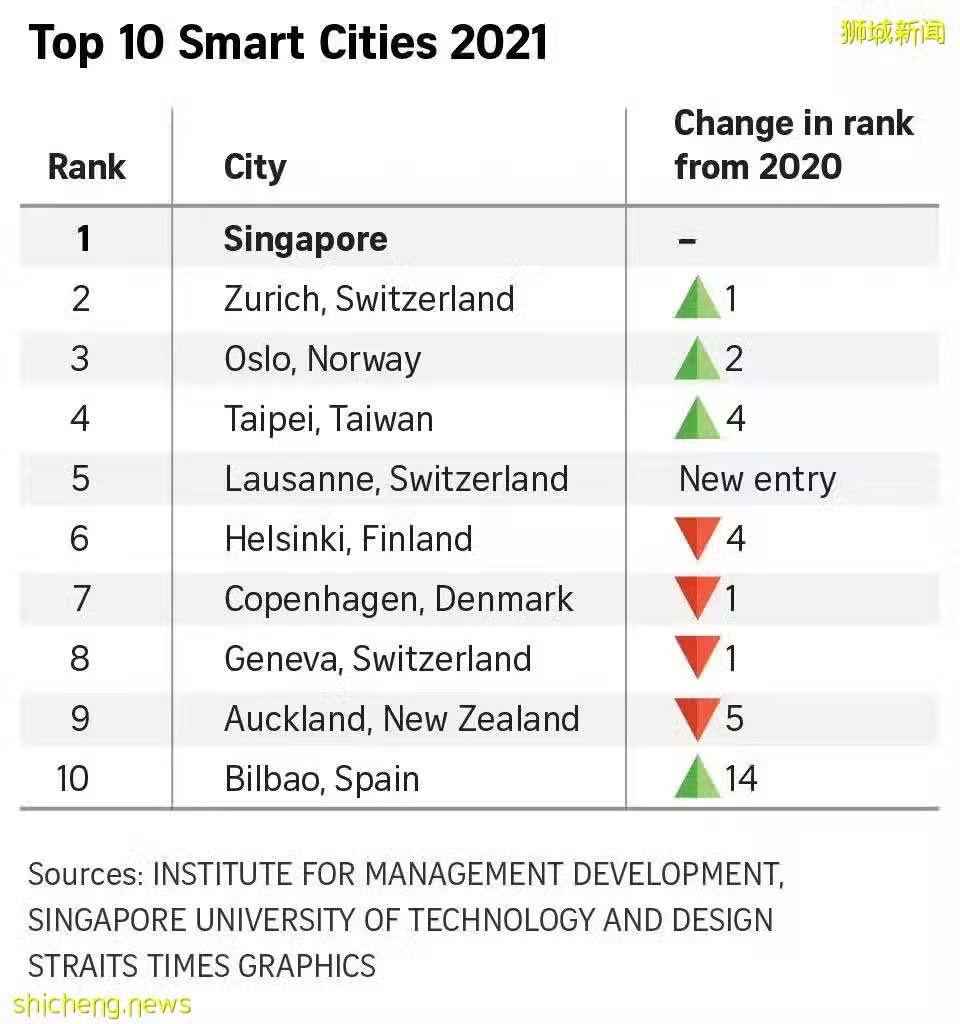

就在10月28日,

瑞士洛桑國際管理髮展學院(IMD)

和新加坡科技設計大學

公布第三屆「智能城市指數」調查

(Smart City Index)。

新加坡再度蟬聯智能城市冠軍,

第二名及第三名分別為

瑞士的蘇黎世和挪威首都奧斯陸。

圖片來源: 海峽時報

所謂「智能城市」,

就是指能在政策和日常生活中

有效採用科技的城市,

不僅為居民帶來許多益處,

還能減少城市化帶來的弊端。

這項調查針對

健康與安全、流動性、活動、

就業與教育機會和治理五大方面,

對全球118個城市各120人收集

對所在城市的基礎建設和科技應用的看法,

並且結合數據得出排名。

調查顯示,

新加坡人最重視的五大課題分別是

確保負擔得起的房價、有意義的工作、

失業率、醫療服務與環保回收。

誠然,

新加坡目前已經在各方面做得很好了,

但仍有諸多進步的空間。

那麼問題來了, 隨著科技的發展, 你夢想中未來的新加坡,究竟是什麼樣的呢? 幾位朋友也從不同的角度 提出了他們的想法!

01 潘金財 建築商

新加坡過去一直採用「往上建」或「往外填」的城市發展模式已接近飽和,未來應該是朝向拓展地下空間。發展地下城,不但可解決人口增長、土地稀缺的問題,還可刺激經濟、優化空間等。

目前新加坡只是將地鐵、庫存等設施放在地下,以後可以增添購物商場、電影院、餐廳咖啡座、辦公樓等設施,與原本的地鐵連接形成一個龐大的地下網絡。由於活動是在地下進行的,不會受到熱天或雨天影響,相信以後很多人購物逛街都會湧入地下城,這將會注入更多的活力,甚至有條件發展成為不打烊的不夜城。

像這樣一個龐大項目,是可以製造很多機會的,例如:吸引外國商家前來投資,製造更多的就業機會;也將是一個旅遊賣點,吸引世界各地的遊客前來,促進本地零售生意。

由於部分活動轉到地下,地上經濟也會跟著轉型。一些大型戶外活動、競技運動等會增加,也可容納更多的參與者。另外,或會騰出更多的面積供民眾種植花草蔬果、發展城市農耕文化,增加糧食自我供給量。

地面的空間多了,生活會變得更舒適,公園與社區空間也會比較寬敞,總體上人民的日常生活質量會提高。

02 王家良 自媒體行銷人員

我認為未來城市發展趨向綠化與環保的可能性較大。

其實,新加坡在綠化方面做得不錯,比起香港,那裡的市中心沒什麼綠化,只有郊外才見到綠色。其實不止香港,很多地方都是將城市建築與綠化分開,但是世界趨勢將是綠化與生活結合。

城市綠化可以為生活帶來很多好處,例如很多瀕臨絕種的動物可以保留,住在城市也不需擔心空氣污染問題,健康指數也會提高。另外,綠化的環境也會讓人心情愉悅,工作時的壓力亦會減少。

最近經常聽到歐美、中國各地出現極端天氣,造成嚴重的水災問題,即便是新加坡也出現淹水情況。很多人都關心城市的排水建設,其實如果各地大部分城市可以綠化,就可以舒緩極端天氣問題,避免極端氣候帶來的嚴重破壞。

另一方面,未來會是人工智慧化社會,意味著一些簡單重複性的工作會消失,但與此同時亦有新工作機會湧現,所以未來將是個需要快速更新自身技能的世代,人們可能需要邊做邊學,不斷學習、不斷更新技能。

一些機械性的工作交予機器人處理後,人們應該會趨向從事創意工作,相信音樂、影視內容的創作將會增加。

03 蘇新元 勞務中介公司老闆

如果可以異想天開,可能以後車不在馬路走,船不在海上游。我之所以這樣想,因為空中德士已在嘗試中了,如果普及下來,可以減少地上交通工具的數量,有望減少道路堵車問題。

按目前高科技的發展趨勢,生活中的手機、家具、代步工具,或是原本用在工業上的各種技術,每隔一兩年就有新的發展,所以交通上的異想並非不可能實現,只是我所期待的各種車輛、船舶在空中飛來飛去的壯觀,是不可能在短期間實現,我恐怕無法親眼見證。

高科技帶給我們很多方便是毋庸置疑的,但隨之而來的是越來約冷淡的社會。現在防疫期間,人人zoom來zoom去,我們已回不到過去了,這是否意味著將來也是如此呢?我比較樂觀的相信,科技發展到一定高度,應該回歸到人性的發展。

例如早前為不懂得使用智慧型手機的老人而推出的簡單版老人手機,可現在社會很多事都要靠智慧型手機解決,所以又出現了方便老人使用的簡單版老人智慧型手機。

由此可見,科技發明還是循著人性而發展。人是群體的動物,重要的是建設一個比較有合作性、互助性的社會,好比以前的鄰里社區或是甘榜式的社會。

04 陳子豪 社交媒體市場拓展執行員

電動車將是未來的發展主力。即便不是所有燃油車都將換成電動車,但也應該占了世界的大半數。世界石油量是有限的,電動車的興起能解決資源問題,為配合環保,相信很多人也願意改用電動車。

電動車的設計應該會有更多智能化功能,例如自動駕駛。長時間人手駕駛,難免覺得疲累,若改由機器駕駛,就可以長時間運作。相信許多人會樂見多一個選擇,即人手駕駛與自動駕駛功能可隨意切換。

我也非常期待無人德士的來臨。至於安全方面,我覺得新科技產品推出之前,會做好充分的全測試。如果在新加坡推行,我應該更加放心,因為這裡的駕駛條規比較嚴,司機也比較遵守條規。

將來應該還有很多清潔能源取代石油,包括太陽能。新加坡目前部分屋頂已裝上太陽能,並將在海上建設世界最大的太陽能農場,太陽能技術可能由這裡輻射到全世界,到時可能家家戶戶都會使用、收集這種能源,甚至收集過量的時候,還可以賣回給政府呢!

新加坡對新科技的接受度非常高,有些技術香港尚未應用,這裡已經開始了,新加坡一直是走在時代的前端。我是一個喜歡變換的人,面對不斷改變的挑戰性環境,與時並進,確保不被時代拋在後頭。

05 陳金引 肉類海鮮食品批發商

我覺得經過這一次疫情,未來城市的建設將會圍繞著醫療體系發展。

新加坡的醫療一直緊跟時代的步伐,相信未來會融合高科技與人工智慧等,更加優化與細緻化。這對健康意識日益提高的民眾來說,絕對是好事。但我擔心的是成本與費用是否能做到普及化,因為只有普羅大眾也能負擔的醫療服務,這個醫療體系才能發揮應有效能。

我有一個構想,雖然目前新加坡各區都設有綜合診所(Polyclinics),但將來可能應付不了老齡化社會的需求。所以,綜合診所可以更加細分,或許會出現一些政府辦的迷你診所分布在各個小區,例如榜鵝區目前只有一間綜合診所,以後可能細分到榜鵝東、南、西、北甚至更多地方。

另方面,組屋樓下或會設置一些自助體檢站,只需一個店面,一兩個行政人員或由機器人操作,置放一些檢查機器,為民眾提供體檢服務。簡單的機器可讓民眾自行操作,複雜的則由工作人員或機器人協助。

體檢站必須設在居民的必經之路,即便身體沒有任何不適,也可以隨時檢查。在提高民眾體檢意識的同時,也可減輕綜合診所的壓力。

這個做法簡單便利、低成本,當民眾更容易接觸到時,會更願意去做體檢。

以上朋友們的言論來自 新加坡宗鄉會館聯合總會籌劃創辦的:

《華匯》中文雜誌。

本期的「你說我說」聚焦: 「夢想中的未來都市」, 看過他們的想法之後, 你是否也想發表自己的觀點呢?

本期話題: 「夢想中的未來都市」

一直以來,人類從沒有停止對未來的奇思異想,從今日預見你心中的未來城市是怎樣的?歡迎大家天馬行空發揮創意。

圖文編輯:Lois

圖片來源:海峽時報 | unsplash | MY SKILLS FUTURE

部分內容來自網絡