第二屆新加坡華樂節將於9月1日展開,為期30天;通過現場和線上同步展演,呈獻近40場節目。

華樂節以「團結華樂人,發揚華樂情」為主題,推出系列「有情有藝」的華樂盛宴,觀眾將能欣賞不同器樂、曲風、形式的作品,感受經典樂章與時代共振的音韻,同時傾聽華樂名家的講座及論壇。

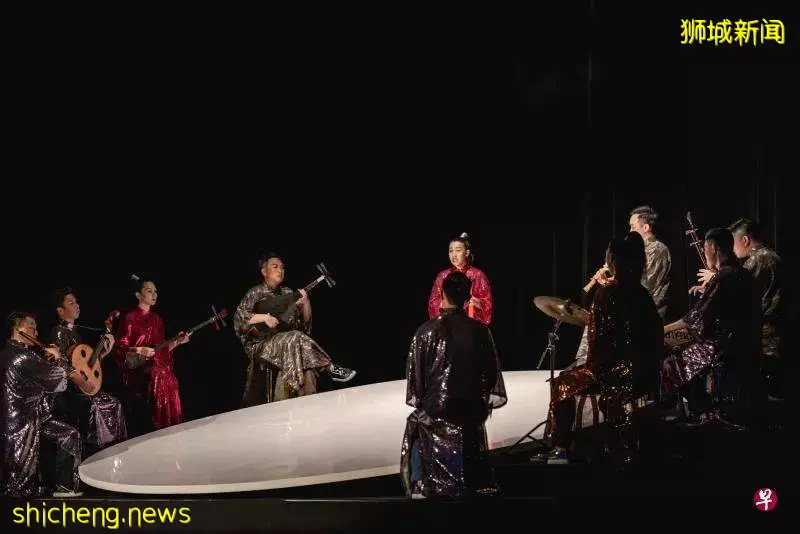

湘靈音樂社將首次登上華樂節的舞台,演奏傳統南音作品《走馬》。(新加坡華樂總會提供)

獨樂樂不如眾樂樂,新加坡華樂總會主辦的第二屆新加坡華樂節,以「團結華樂人,發揚華樂情」為主題,聯絡新加坡及海外的華樂人,通過現場和線上同步展演,將為公眾呈獻近40場精彩、豐富的節目。

這一系列「有情有藝」的華樂盛宴將於9月1日展開,為期30天。期間觀眾每天都能欣賞不同器樂、曲風、形式的華樂作品,感受經典樂章與時代共振的音韻,傾聽華樂名家為愛樂者準備的講座及論壇,感悟華樂之魅力。

華樂總會會長鄭朝吉博士說:「希望通過華樂節,掀起熱愛華樂,欣賞華樂,發展華樂,創造新加坡華樂特色的熱潮。」

本屆華樂節以「器樂學會展風采」「冠名攜手譜華彩」「奏響世界心連心」和「與民共樂新篇章」四個系列為核心主軸開展。總會屬下各器樂學會發揮各自專長,圍繞器樂主題舉辦演出及講座,如笛子學會呈獻的「新加坡多元文化背景下中國竹笛的融合發展」講座,「管聲樂韻南洋情」音樂會;琴箏學會呈獻的「陝西箏樂」「浙江箏樂」等講座,「難忘今宵」古箏音樂會;揚琴學會呈獻的「醜小鴨」音樂會;笙協會主辦的「知笙,悉笙」講座等。

與華樂節同期舉辦的,還有第三屆新加坡古琴藝術節暨首屆新加坡國際古琴邀請賽;同時,華樂節還將慶祝新近成立的新加坡阮咸學會和即將成立的新加坡打擊樂協會。

在本屆華樂節呈獻的18場音樂會中,除了各器樂學會音樂會,還有新加坡華樂團、鼎藝團呈獻的掛鉤音樂會,以及由華夏文化促進會鼎力贊助的「華夏·梅蘭竹菊」冠名音樂會;公眾還將重逢久違的獅城華樂團,該音樂會由會長鄭朝吉親自執棒指揮。

此外,華樂節藉助數碼平台優勢,打破地域的限制,與海外華樂人交流聯誼,包括參加由中國長三角民族樂團展演活動總部發起的「萬人二胡云盛會」,以及由馬來西亞華樂作曲家江賜良主持的「新馬隔海琴緣」系列直播論壇等節目。

華樂節籌委會主席何偉山說:「今年我們通過現場和線上的展演方式,力圖呈現豐富多元,涵蓋廣泛的節目,這將是影響深遠的一屆新加坡華樂節。」

一起聚焦本屆華樂節的亮點節目!

華樂節開幕式暨音樂會

2019年新加坡華樂節開幕音樂會於新加坡大會堂舉行。(新加坡華樂總會提供)

9月3日,第二屆新加坡華樂節將在新加坡大會堂隆重開幕。在這場音樂會上,傳統戲曲社團湘靈音樂社和南華潮劇社將首次登上華樂節舞台,表演地方戲曲的經典曲目。

華樂節籌委會副主席林傅強說:「當我們說到華樂的時候,一般聯想的就是專業樂團或是學校里的華樂團。其實,華族的音樂自古以來就以豐富多彩的形式、曲種流傳下來。在新加坡,南華潮劇社和湘靈音樂社都是傳統樂器和音樂的傳承者和實踐者,因此在華樂節上邀他們加盟非常有意義。」

音樂會的開場曲目是由南華潮樂團呈獻的三首傳統潮樂《少年林大欽組曲》《風流子》和《半空彩鳳》。南華潮劇社社長卓林茂說:「南華從初創以來,每逄大戲演出,都須邀請一些資深音樂員、戲曲打擊員協助伴奏,也從潮汕請來司鼓與領奏老師助陣。一路走來,實屬不易。有鑒於此,南華在2017年組建一支專屬的潮樂團。」

湘靈音樂社則以一曲《走馬》展現南音的魅力。南音發源自中國泉州,由漢、晉、唐、宋等時期的中原移民把音樂文化帶入,與當地民間音樂融合形成,是中國現存最古老樂種之一。湘靈音樂社執行總監王碧玉說:「《走馬》樂感強,節奏悠揚明快,容易欣賞。此次將由首席樂手帶領第二梯隊的新秀,展現南音的獨特韻味及和諧之美。」

此外,新加坡揚琴學會會長魏硯銘特別為開幕式創作新曲《三字經》,帶領德義民眾俱樂部揚琴樂團首演。新近成立的新加坡阮咸學會和即將成立的新加坡打擊樂協會,將在開幕式音樂會上首次亮相,分別演奏由作曲家張逸馬創作的《不亦樂乎》和田隆信創作的《錦雞出山》。

劉崇增80華誕:12胡琴音樂會

中國一級胡琴演奏家劉崇增,將在其80華誕音樂會上演奏12種胡琴。(新加坡華樂總會提供)

在胡琴演奏家劉崇增超過半個多世紀的藝術生涯中,他的足跡遍布世界26個國家和中國的所有省份。期間,他向無數民間藝人學習各地少數民族胡琴,練就博採眾長的獨門手藝。

1959年,劉崇增加入中國中央民族歌舞團擔任胡琴演奏員。因其好學的精神和過人的天賦,三年後成為樂團的首席。當時的副團長、著名作曲家劉鐵山對他說:「我們是中央的民族樂團,要多深入挖掘少數民族的音樂。」

他記得,1960年他去雲南省的西雙版納與當地的傣族家庭同吃同住同勞動。他在三個月里,深入體會當地的風土人情,聽當地青年男女吹葫蘆絲傳情,採風少數民族的民間小調。此後他每次隨團出訪各地慰問演出,都會找到當地的音樂民間音樂家虛心請教,學習當地的民族特色音樂。劉崇增說:「我是回族,我太太是朝鮮族,我對少數民族天生就感到親切。」

9月9日,華樂節籌委會特別為劉崇增舉辦80華誕音樂會,寓意祝福老人家長長久久。在這場音樂會上,劉崇增將演奏12種胡琴,為樂迷們呈獻多姿多彩的胡琴盛宴。

他說:「這些胡琴主要分為兩大類,一類是共性胡琴,如高二板中京,就是高胡、二胡、板胡、中胡和京胡;還有特性胡琴,也就是少數民族的獨特樂器。以它們的弦數來劃分的話,從一根弦到四根弦分別是佤族獨弦琴、朝鮮族奚琴、彝族三胡和維吾爾族的艾捷克,又名哈密胡琴,此外還有廣西壯族的馬骨琴。」

佤族獨弦琴(一胡)。(新加坡華樂總會提供)

在這場音樂會上,劉崇增將用各民族的胡琴演奏當地的小調,如粗狂低沉、描繪佤族人民原始部落的《山寨》;展現彝族舞蹈獨特節奏的《阿細跳月》;還有幻想絲綢之路上異域風情的《西域駝鈴》等。

維吾爾族的艾捷克。(新加坡華樂總會提供)

這些曲目大部分由劉崇增創作或改編,他不僅手寫總譜,連聲部分譜也手抄後分給學生;親自去書店買譜台,和學生們排練。劉崇增認為:「這把年紀還能教學、演奏是一種福氣,音樂就是有這樣陶冶情操,延年益壽的功效。」

新馬隔海琴緣:系列講座

1993年第一屆沙巴華樂節江賜良(左)與郭勇德(右)演出鴨子拌嘴。(江賜良提供)

9月20日至24日,新馬兩地的華樂人將在線上對話,圍繞兩地之間華樂的歷史、發展與交流,舉行五天的論壇。這一系列論壇將由馬來西亞華樂作曲家、沙巴華樂學會秘書長江賜良主持。

江賜良是沙巴培養的第一代華樂人。他從小學習雙排電子琴和小號等西洋樂器,1989年隨中學的華樂團來新加坡訪學,在一個排練廳內看到鄭朝吉指揮當時的新加坡廣播局華樂團,大為震撼,從此有志於華樂演奏與作曲。

他說:「之前我們在學校裡面演的曲目都比較簡單,既不專業人數又少。第一次看到如此規模的華樂團演奏,心裡很受觸動,就想高中畢業後去中國學習華樂。」

2001年他成為上海音樂學院開設的民樂作曲專業的第一位留學生,師從朱曉谷教授。

江賜良說,沙巴州的華樂起步較晚,直到1986年,他的母校崇正中學從柔佛請來華樂指揮張誠忠,當地學校間才逐漸有華樂團的身影。1991年,鄭朝吉第一次到沙巴排練,讓學生留下深刻印象;1993年,張誠忠組織第一屆沙巴華樂節,首屆特邀指揮便是現任新加坡華樂團駐團指揮郭勇德。

論壇第一講「築起華樂夢」邀請張誠忠和他的老師,馬來西亞第一代華樂人林志國為嘉賓,分享1950年至今的新馬華樂歷史和交流。林志國早年畢業於南洋大學,曾受邀組織南大的華樂團。

「華樂團」的概念最早在1950年代出現,在中國叫做「民樂」,在港台等地又有「中樂」「國樂」等稱呼。林志國正是新馬「華樂」一詞的倡議者,他將以親歷者的身份,講述新加坡華樂早期的歷史源流。

在系列講座中,還有生活在新加坡的馬國華樂人的「華樂樂活在新加坡」,以及余昌松、李克華、張楚和等新加坡華樂名家,在疫情期間給沙巴華樂學生上網課的分享。

在本屆華樂節的21場線上講座中,只有這五場是實時直播。江賜良認為,要直播才更有親切感,觀眾可以隨時提問並與嘉賓互動,這樣才有團結華樂人,濟濟一堂話家常的融洽感。

新加坡打擊樂協會:首場音樂會「聚」

摩爾斯打擊樂團將在新加坡打擊樂協會成立的首場音樂會上演奏。(新加坡華樂總會提供)

籌備多時,預計在華樂節期間正式成立的新加坡打擊樂協會,將在9月24日於新加坡華族文化中心舉辦首場音樂會「聚」,呈獻多元種族異彩繽紛的打擊樂樂曲。

協會候任秘書長許文俊說:「協會的起源受華樂總會啟發,因為各個器樂幾乎都有自己的學會,唯獨打擊樂還沒有。我正好在西洋打擊樂和華樂打擊樂兩邊都有經驗,於是在一些前輩的指引下,成立這個協會,希望為新加坡所有打擊樂的同行,提供一個交流信息和整合資源的平台。」

許文俊畢業於南洋藝術學院和紐約的曼尼斯音樂學院,精通華族和西洋各類打擊樂器,與鼎藝團、新加坡交響樂團都有豐富的演出經驗。去年,他剛剛與四名夥伴成立摩爾斯打擊樂團(Morse Percussion),大部分成員也將在「聚」音樂會上亮相。

許文俊說:「打擊樂和其他華樂器不同之處,在於它跨越種族。因此,在新加坡多元種族和文化的社會,打擊樂協會極具多元性,理事會中也有馬來族和印族同胞的代表。」

在「聚」音樂會上,觀眾除了聽到《鬧天宮》等傳統華族打擊樂作品,也將欣賞由馬來族鼓手Riduan Zalani創作並演奏的「Malay Percussion Trio」;印族鼓手Nawaz Mirajkar原創的「Indian Percussion Quartet」;以及包含架子鼓、京劇板鼓、馬來鼓和印度Tabla鼓的原創作品「Grooves United」

音樂會尾聲,協會還號召新加坡所有專業、業餘以及學校的打擊樂團體錄製視頻,共同慶祝新加坡打擊樂協會的成立。各個團體將分享各自成立的願景,並通過視頻連線的形式,與台上的演奏家們共同呈獻一首打擊樂大合奏。

華樂節所有音樂會都會現場錄製並通過網絡實時直播,有些會開放給公眾,可向主辦方索取門票。更多觀看與索票詳情,請關注華樂節網站 zh.scmf.org.sg/festival。

文:張鶴楊