▲華裔館館長游俊豪博士頒發紀念品給宗鄉總會學術委員會主任柯木林(右)

受南洋理工大學的邀請,新加坡宗鄉會館聯合總會學術委員會主任柯木林於2022年10月15日下午在南大校友回校日舉辦的「傑出校友論壇」上,主講《新加坡宗鄉會館的發展與挑戰》。這是「校友回校日」的系列講座之一,由華裔館館長游俊豪副教授主持。

宗鄉會館發展歷史的重新梳理

講座一開始,柯木林梳理了新加坡宗鄉會館形成的過程。1819年新加坡開埠之後,吸引了大量來自馬六甲和中國的華族移民。這些華族移民按照方言的不同分為五大族群,包括閩幫、潮幫、廣幫、客幫和瓊幫。他們根據來自不同的地緣或姓氏相繼創建宗鄉會館。

柯木林認為,本地的宗鄉會館在發展過程中曾經經歷三次危機。第一次危機發生在1890年。1887年,第一任華民護衛司畢麒麟遭到攻擊,以致重傷。因為這一起「畢麒麟事件」,英殖民政府在1890年推出「社團註冊法令」,對新加坡的華人私會黨進行管控。第二次危機是在1942年日本占領新加坡後,所有會館的活動都停滯,會館的記錄也在日據時期被銷毀。第三次危機是在1965年新加坡建國之後,會館已經算完成了歷史任務,大多數都沉寂下來。

第三次危機的化解是1986年1月27日由七大會館共同發起的新加坡宗鄉會館聯合總會的成立,這是新加坡華人史上的一件大事。宗鄉總會的成立,是符合時代要求的,其意義在於搶救華人意識和維護中華文化,其工作目標也非常明確,即集中人力、物力、財力,統籌統辦,推出一些其他會館所難以辦到的大型活動。自成立以來,宗鄉總會一直肩負著帶動華人社會、推展華族文化事業、發揚華族傳統的使命,更是宗鄉總會工作中的重中之重。

宗鄉總會成立後,許多會館在舊有的基礎上,都「動」了起來,他們積極開展各項活動,主辦或資助有關教育、文化、社會等方面的活動,提高公眾對華族語文、文化和傳統的認識。

以宗鄉總會為例看宗鄉會館的轉型

新時代的會館順應時代的發展,都積極轉型。柯木林以宗鄉總會的發展為例,從三個方面分析了會館的轉型。

第一,傳統與科技創新。在維護傳統文化的基礎上,利用科技創新。比如宗鄉總會的招牌活動「春到河畔」,每年吸引的人數超過百萬,已成為春節期間新加坡一道特色人文景觀。宗鄉總會利用科技,將新加坡華人奮鬥的故事做成實體的歷史走廊「光陰的故事」,2022年又將其搬到線上,打造了「虛擬歷史走廊」。利用時下流行的短視頻的方式,推出《新加坡秘蹤》系列,吸引更多人了解歷史。

▲「春到河畔」已成為春節期間新加坡一道特色人文景觀(圖為2016年春到河畔現場盛況)

第二,整理與保留文獻。宗鄉總會出版了許多歷史文化書籍,如《華人禮俗節日手冊》(1989年)、《新華歷史人物列傳》(1995年)、《三州府文件修集選編》(2021年),以及即將於2023年出版的《新加坡風土記》等書籍。此外,還做了一系列跟新加坡歷史文化有關的專題講座,如《閩幫人物與閩商精神》(2011年4月)、《新加坡僑批文化展》(2012年9月)、《新加坡四大歷史名樓》(2012年4月)、《新加坡歷史懸案》(2013年5月)、《名人與廟宇》座談會(2015年10月)等,這些講座都是以新加坡華人歷史文化為主軸,旨在帶領公眾探索新華歷史,領略南洋文化,幾乎常常爆滿。宗鄉總會還設立了資料室,收集宗鄉會館的出版物;推出「宗鄉匯典」網站,供人下載和瀏覽會館出版物;總會旗下的《源》雜誌,也推出電子版,吸引更多海內外讀者了解本地歷史人文。

▲《新加坡秘蹤》系列二

第三,產官學三結合。這裡的「產」指的是企業界,「官」是指政府,「學」是學術界。宗鄉總會與各界機構合作,推出一些比較大型的項目,比如在新加坡建國50年時,出版了《新加坡華人通史》;在新加坡開埠200年的時候,又出版了英文版的《新加坡華人通史》。宗鄉總會與新加坡國立大學中文系合作,利用《新華歷史人物列傳》中的資料,建立了「新加坡人物傳記資料庫」,讓訪客更直觀地了解先賢人物之間的關係。

總的來說,新時代宗鄉會館活動的主要特點是形式創新、重點突破,運用科技,影響深遠。

宗鄉會館未來的發展

柯木林說,2021年宗鄉總會為了了解會員的需要,做了一項調查。通過這項調查,可以看到宗鄉會館在人數方面有所增加,一些社團也成立了青年團和婦女團。疫情期間,很多會館也積極利用電子郵件、WhatsApp 等科技手段聯繫會員,推展會務。總體來看,宗鄉會館都在與時俱進。在他看來,會館今後的發展必須要有可持續性,要後繼有人,需要一套可行的機制,從年輕人當中找人力資源。

他也分享宗鄉總會成立36年來,為了吸引年輕人參與,也做了許多活動,比如舉辦「宗鄉會館青年達人秀」(2011年),推出「宗鄉傑青獎」(2016年);支持年輕人的一些活動,如領養義安理工學院的項目「時光老店企劃」;提供「宗鄉總會獎學金」給優秀學生前往中國頂尖大學深造,至今已有53位學生受惠。

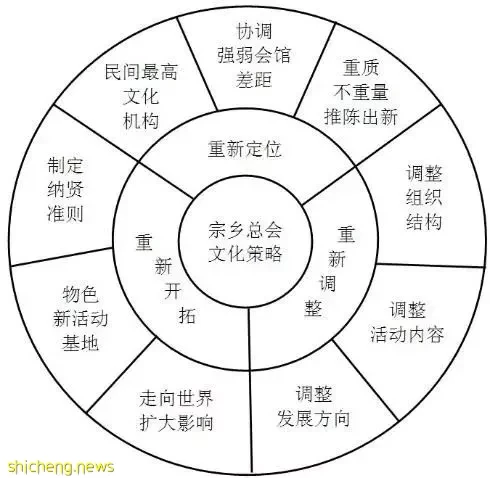

就本地宗鄉會館的未來發展,柯木林也提出了自己的看法。他曾於1989年提出「五化計劃」,認為宗鄉會館要發展需要觀念現代化、管理專業化、組織年青化、活動多元化和體系制度化,其目的是要內部改革,自我更新,與時俱進。1995年,他又提出「三個重新」,即重新定位、重新調整和重新開拓,並將此想法用圖表示意如下:

從表中可以很直觀地看出,他對本地宗鄉會館蛻變與轉型的一些思考。宗鄉總會的文化策略需要重新定位,作為民間最高的文化機構,協調強弱會館差距,重質不重量推陳出新;重新調整組織機構、活動內容和發展方向;重新開拓,制定納賢準則,物色新的活動基地,走向世界擴大影響力。

最後,柯木林總結說:在宗鄉總會的號召下,本地會館從轉型中獲得新生,再度肩負起新的歷史任務與社會使命,成為強有力的民間華族文化機構,發揮新的社會功能,擴大新加坡華族文化的發展。作為文化機構,找到新的社會定位,同時成為融合中心,促進族群融合和文化認同已成為新的目標。

(作者為本刊副主編;圖片由柯木林提供)

(本文首發於《源》第160期,文章版權歸新加坡宗鄉會館聯合總會《源》雜誌所有,未經授權請勿轉載使用,歡迎朋友圈分享。欲閱讀更多《源》雜誌文章,請掃描以下二維碼,註冊成為《源》雜誌會員,即可閱讀更多精彩文章。為感謝讀者支持,即日起只要註冊帳號,便可享有一年的免費電子版雜誌訂閱。)