19世紀末到20世紀初,英國殖民者為何要抑制新加坡的華人風俗?

英國殖民者在經濟政策上對新加坡華人較有優惠,華民護衛司署在殖民政府授意下對新加坡的外來人口收取合同費,在19世紀80年代,印度族裔被收取一洋元,而華人只需要支付25分錢。而文化同化的手段主要體現在官方推行的學校教育上和英文報刊上。

英國殖民手段

殖民地政府公辦學校的教育以英語教育為主,英國殖民者不太干涉殖民地其他種族的辦學,不過一些教育福利與英語水平是相掛鉤的,因此英語教育仍是隱形的殖民手段。

此外,其他語種的報刊常因入不敷出停辦,而英文報刊受到殖民政府扶持,在新加坡誕生時間早、門類眾多、生命力長久,成為了英國殖民者文化侵略的重要手段。

在當時,新加坡華人上層比較能承擔教育的費用以及擁有較高的文化水平,因此英國殖民者文化同化的主要對象是針對這部分人。英國殖民者對新加坡華人主要採取「以華治華」手段,這是基於利益最大化的需求。

英國人的新加坡華人自治模式背後是為了消弭華人的反殖民意識。從對荷蘭甲必丹制的如法炮製到中期的自我改造,利用太平局紳管理華人,到後期成立的有英人參與管理的華民護衛司署,華人自治的彈性空間被不斷擠壓、受到英人入侵,新加坡華人社會內部的無堅不摧也逐漸有了裂痕。

新加坡華人對族群自治模式的反饋

新加坡華人在族群自治模式下,主要通過濡化和涵化的手段,發揮自身活力,促進堅守的傳統文化的在地化改造,竭力擺脫各種阻遏因素,土洋結合,積極地適應當地文化並安營紮寨,實現了中華傳統文化在異國他鄉的移植適應,尤其是在風俗習慣的保持方面頗有所成,生活處處都含有中華文化因子。

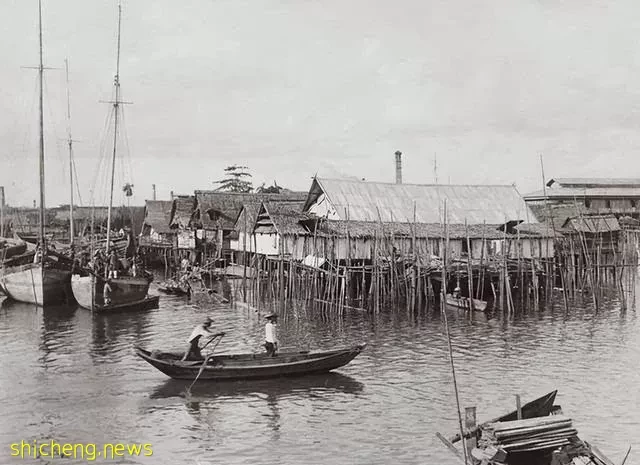

初時新加坡華人秘密結社的發展便是以地域為門檻的,以祖籍地為依據吸納成員,是中華傳統的宗族社會在新加坡的調試,華人初來新加坡往往會迅速加入秘密結社,以求自保和慰藉。在華人家庭中,他們的衣食住行往往夾雜中國、馬來風格,形成了特有的娘惹峇峇文化。娘惹峇峇文化作為復合文化,中馬特色結合,夾雜西洋風格是她的顯著特色。

娘惹峇峇文化雖無文字,卻形成了自成一派的語言,詞源來自閩南語、馬來語以及西方舶來語等等。

在服飾上,娘惹上衣多著輕薄短小的改良馬來服飾,採用中式對襟設計,伴有西式蕾絲裝飾,下裙則著紗籠,峇峇下裝也以紗籠為主,男女整體皆遵循中式審美觀。

有學者認為,娘惹服裝中蘊含的的中式美學意識將娘惹同中國元素緊密地聯繫在一起。

娘惹峇峇文化在飲食方面則注重就地取材,椰漿香料等當地土物皆能入菜,在烹飪技巧上則部分沿襲中式風格,手法豐富多樣,蒸煮的椰漿飯的製作思路同粽子相似,炸食的五香卷無非就是傳統五香卷中糅合當地的特產,進餐時兼有歐洲人的進餐特點。

娘惹峇峇文化還誕生了自己獨特的文藝作品,除了娘惹峇峇文學外,以珠繡藝術最具特色且富有生命力,因為這門藝術在發展的過程中,不斷提升了娘惹峇峇以中國血統融入當地馬來文化中的敏銳意識。

中國人慎終追遠,新加坡華人中有名望之人的葬禮上通常擠滿了四面八方前來弔唁的華人民眾,甚至一些英國殖民官員也願意到場以示尊敬。

有些逝者有落葉歸根的心愿,有能力的家屬不惜重金也要遵從逝者遺願,將其靈柩送歸故鄉;而那些無力支付葬禮甚至棺木的下層人士,通常由所屬的秘密結社或者宗親會進行安排,「各祭其同姓之鬼,各篤其親族之情」,死後也能有一處公共義山作為歸宿,費用皆由秘密結社或者公益基金支付。

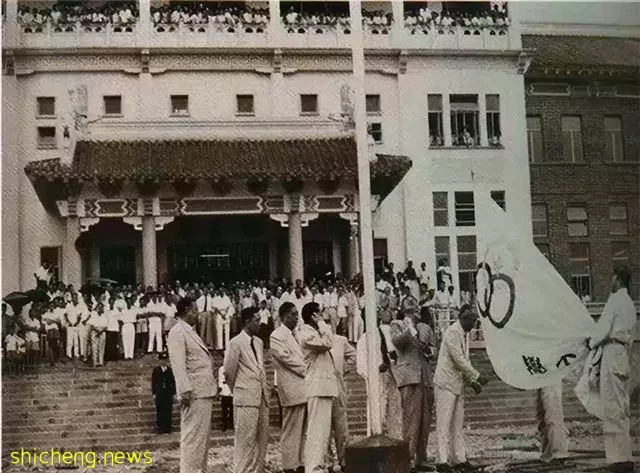

當英國殖民者以新加坡制華人風俗習慣之時,華人領袖能聯合民眾進行反抗,這也在一定程度上維護了新加坡華人的族群特性。

1871年的新加坡華人騷動主要是由華人大商人領導、華人民眾普遍參與的,主要目的是為了抗議殖民政府限制華人帶有民族性的日常生活。

當中介人認識到標識文化差異的主要方式將繼續某種社會狀況,既讓他們充當中介人,又抑製法律在他們方面發生有利於他們的變化的時候,一種極有趣的緊張關係就產生了。

當時的新加坡華人巨商,多與殖民政府關係匪淺,充當官民溝通的中間人,與殖民者的對抗一定影響他們的利益,他們卻能身先士卒,站在政府的對立面,正是出於對族群文化的重視,他們不願意自己習以為常的生活成為新加坡社會的「異類」。

而普通新加坡華人民眾參與為維持自己的民族性生活而鬥爭,同樣反映了他們對族群文化的眷戀。

只有非常的境況才會給無權無勢者帶來突然的機會,使他們得以改善自己的狀況。新加坡華人自治模式正是這個機遇,它加速了當地華人內部的階級流動。

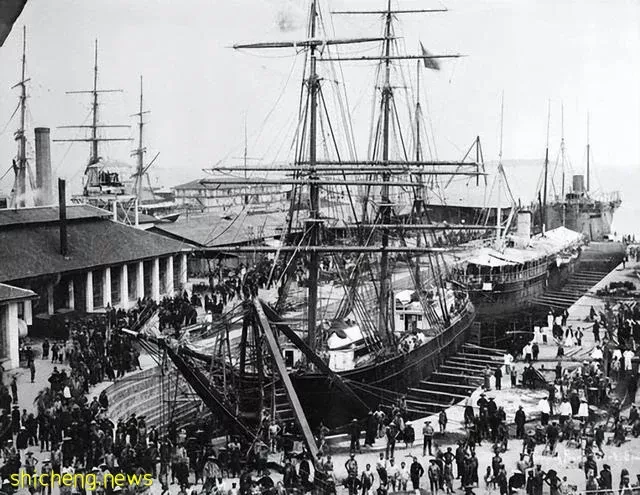

華人下南洋的最初目的是為了追求更加美好的生活。有人自中國遠道而來,多是以契約工人的形式,幾經輾轉、受盡波折,艱險地來到新加坡。

有人則是其家族已在東南亞其它區域紮根,這部分人境況稍好,文化程度、資本條件以及人脈資源都優越於前者。在十九世紀中早期,東南亞土生華人是華人族群中絕對的領頭羊,華人新客則在中後期迎頭趕上,兩方齊頭並進,階級流動速率增加,新加坡華人社會充滿了生機。在十九世紀中早期,新加坡的華人領袖主要為巨商。

在英國的殖民統治下,新加坡華人處於被壓迫的弱勢地位,政治地位永遠無法與殖民者同日而語。清政府對出洋國民的不理解甚至迫害,使得新加坡華人的國內地位同樣低下。

同時,迫於生計來到新加坡的華人新客,他們無力承擔教育費用;生活略為富足的土生華人,身處異域,中華傳統教育的薰陶也是稍顯遜色,對當地的本土教育也充滿了不適應,難以達到一定的高度。

新加坡華人文化素養的薄弱導致他們在學術上往往也很難取得成就。這一階段,政治之路與文化之路的斷絕決定了他們只能在經濟之路上勇往直前,因此當時的新加坡華人精英絕大多數出自商界,雄厚的財力成為他們鋪就華人榮譽華衣的絲線,他們寄情於公共事業,為華人謀福利,受到殖民者尊重,同胞愛戴,實現個人價值與社會價值。

在新加坡華人突出的社會成就背後,政治之路也為逐漸華人敞開了大門。

一些新加坡華人領袖獲得了英國殖民者授予的太平局紳頭銜,或者逐漸被吸納至其它的政府部門。雖然初始階段的新加坡華人官員政治權利極其微弱,但是聊勝於無,繼甲必丹之後,數量越來越多的華人太平局紳強化了新加坡華人自製模式。

新加坡華人自治模式自有華人甲必丹開始,至華人天平局紳的湧現,華人社會爭取到了更為穩定、不受干擾的社會環境,華人世代沿襲的、獨一無二的風俗習慣得到了較為完整的保留,尤其是華文教育事業的開展與傳承,極大地提高了華人後輩的中華傳統文化素養,文化下移促進了華人的全面發展,繼政治之路的開啟,華人的文化之路也逐漸明朗了,湧現了一批華人文人,誕生了一系列文學佳作,還有的學生憑藉優秀的成績獲得各類獎學金,赴較為先進的歐洲國家留學。

華民護衛司署成立以後,殖民地政府介入新加坡華人事務的態勢趨於明顯,雖然也有官員對華人救濟事業稍有關照,但是其中真有出力的仍以華人為主。

尤其是在慈善事業的發展進展迅速,新加坡華人的慈善事業有了機構牽頭,更有章法。華人契約工人和妓女是新加坡華人中最為弱勢的兩個群體,華民護衛司署對他們的關注以及相關條例的出台,極大地改善了他們的生存環境,有利於華人的群體進步。

並且以職業劃分標準,極大地消弭了地區偏見,再次增強了群體意識。後期華民護衛司署不單處理華人的弱勢群體問題,還擴展至了整個海峽殖民地的弱勢群體的幫扶。新加坡華人慈善事業的進程也反映了他們的思想觀念從鄉誼發展到國家認同,繼而產生了惠及廣大新加坡民眾的回饋意識,這是一種巨大的進步。

陳篤生醫院始建之初時主要吸納福建華人的資本,到之後的無門檻的廣納資本正是如此,陳金聲的市政自來水工程和胡璇澤將自家的花園無償對公眾開放惠及了所有新加坡的民眾。

新加坡華人慈善事業的發展,還從側面促進女性解放風氣的發展。陳篤生醫院的女性病房打破了女性看病難的痼疾。華民護衛司署及麾下保良局的設立,促成了殖民地政府與中國政府的合作,一定程度上挽救了部分婦女的命運,她們得以回歸正常的生活。

新加坡當地報刊對這類事件的報道也反映了輿論對於婦女解放事業的支持以及相關思想的日益成熟,也在潛移默化中影響著新加坡當地華人的思想觀念。

二十世紀伊始,新加坡華人社會出現了顯著的分化,英屬海峽殖民地土生華人與中國移民兩個群體逐漸產生了鴻溝,前者多與英國殖民政府的關係日漸深厚,而後者則更多地關注中國的國家命運。

為此,英國殖民政府對於新加坡華人社會的管控也比十九世紀後期更加嚴厲,「在抑制華文教育的發展、禁止反帝國主義的政治性華僑社團組織的運作、打擊進步的華文報刊的傳播上大下功夫」。

華民護衛司署的消極作用逐漸占據主導地位,在1904年甚至直接更名為華民政務司署,再也不掩蓋殖民政府對華人社會加重干涉的姿態。

後來,為了扶持親英華人勢力的擴張,英國殖民政府甚至頒布了限制華人移民來新加坡的政策,以保證土生華人比重的穩步增長。至此,新加坡華人社會的自治狀態徹底地步入寒冬