吸菸區。(網際網路)

作者 林天財

首先必須聲明,我是個有近30年煙齡的老煙槍,染上惡習後從一包幾塊錢的香菸抽到現在的十幾塊錢,當然也經歷了社會對吸菸者越來越嚴重的歧視。

再來我也必須表明,我是支持在特定公共場所禁止吸菸的,包括(特別是)醫院、學校、機艙、電影院、辦公室、地鐵、巴士、德士……幾乎任何密閉空間,其實都不應該吸菸,因為二手菸的味道的確讓人不舒服,包括我自己在內。

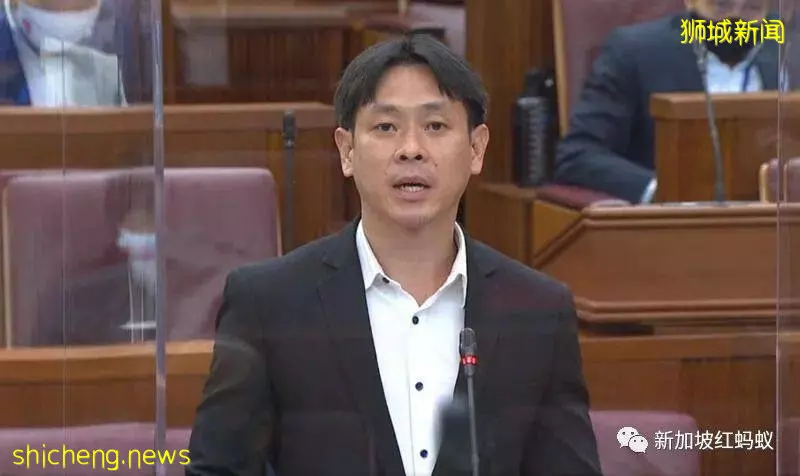

國會議員黃國光(義順集選區)10月5日在國會辯論時建議,把禁菸措施擴大至個人的住家。他的理由是因為更多人居家辦公,越來越多人投訴鄰居的二手菸,相關的糾紛不但增多,而且情況絲毫沒有改善。

黃國光議員。(聯合早報)

新聞報道引述了一些投訴的例子,包括家裡有老人、小孩,或者罹患了癌症的家人。他們擔心鄰居的二手菸會傷害家人的健康。這些擔憂不無道理。

上網搜索就會發現,關於二手菸危害健康的資料汗牛充棟,甚至還有科學家提出三手煙的假設,就是殘留在衣物和室內擺設的香菸有害物質,也會影響人的健康。各種官方機構和權威醫療刊物也都用這個理由,支持更多的禁菸措施。

在這個科技進步神速的世代,科學的地位變得崇高,甚至到了不可置疑的地步。科學方法當然是有效的,可是人性的盲點卻始終存在。有時候,為了達到自己所認為正確的目的,科學也被刻意地扭曲和利用。對於二手菸甚至是三手煙的研究,就存在這種現象。

阿婆投訴說每天都在吸樓下鄰居的二手菸。(聯合晚報)

包括菸草公司在內,沒有人會否認一手煙對健康的傷害,這是經過嚴謹的科學和醫學調查所證明的結果。但是,對於二手菸的研究,卻未必符合這種高標準。

當然,菸草公司曾經贊助否定二手菸害的調查,試圖模糊焦點,讓二手菸的研究出現過爭議,可這卻並不能用來證明二手菸的調查結果,就是不可置疑的正確且最終的結論。

我不知道王國光議員所引用的「我國因二手菸而死亡的人數達383人」出自哪裡,權威性有多高,但是美國的很多相關研究所得出的類似結論,後來都被更大型的同類研究結果否定。

美國國立癌症研究所雜誌2013年12月發布報告稱,在對7萬6000名婦女長達10年的追蹤調查後發現,沒有證據支持二手菸跟肺癌患病率有關。

二手菸示意圖。(網際網路)

科學界有一個重要的觀念「相關性不代表因果關係」(correlation does not imply causation),是我們在討論二手菸問題時必須要謹記的教訓。

例如,數據顯示從1920年到2020年,海盜數目不斷銳減,同樣在這100年間,全球氣溫持續上升,不能因此得出海盜減少導致全球氣溫上升的結論。

提出這些研究爭議並非要否定對鄰居二手菸的投訴沒有道理,而是想指出,這類投訴的性質的嚴重程度:鄰居的二手菸味真的很讓人討厭,但是聞到二手菸不代表就會增加自己或家人的死亡機率。

義順南組屋區的特定吸菸區。(聯合早報)

社會在對待這類投訴時,如何採取有分寸、不過當的反應,將決定我們社會的包容度和宜居性。

我們已經因為小印度暴亂而禁止在夜間售酒和在公共場合飲酒,越來越多煙客被逼在規劃的空曠空間吸菸,這種種限制或許有一定的道理,但它讓我們的社會變得稍微更無趣一些,也是事實。

可是黃國光議員建議把公權力的手伸進人們的私人居住空間,恐怕就有些過分了。

首先,當然是這侵犯了人們基本的權利。再來就是沒有分寸的問題,我們不是面對人命關天的公共衛生災難,而只是讓人不舒服的煙味。

環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連碹博士。(聯合早報)

幸好,環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連碹博士的答覆是有常識的:政府必須在制定條例與個人隱私的考量之間達致平衡。

物極必反,禁菸過了頭,不但引起煙客和有常識的人的反感,也會因此削弱禁菸的正當性。