編者按

近期,一項由南洋理工大學(NTU)與美國麻省理工學院(MIT)科學家領導的國際研究預測,鑽石在納米尺度的變形過後,可以像金屬一樣具有導電性。

納米級鑽石的電性能

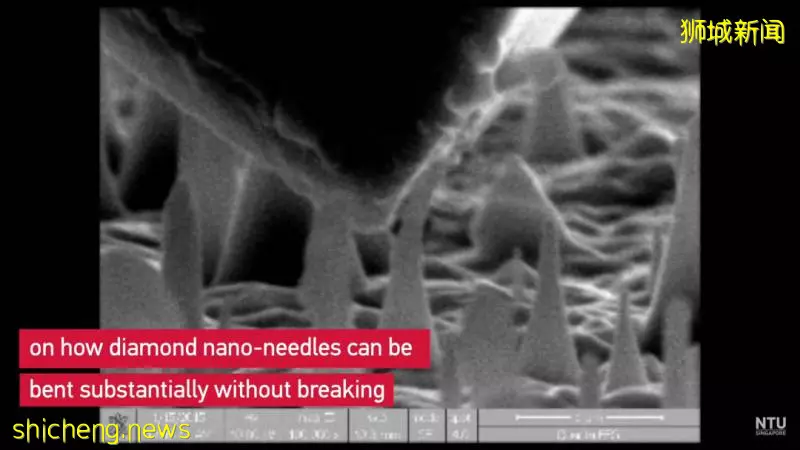

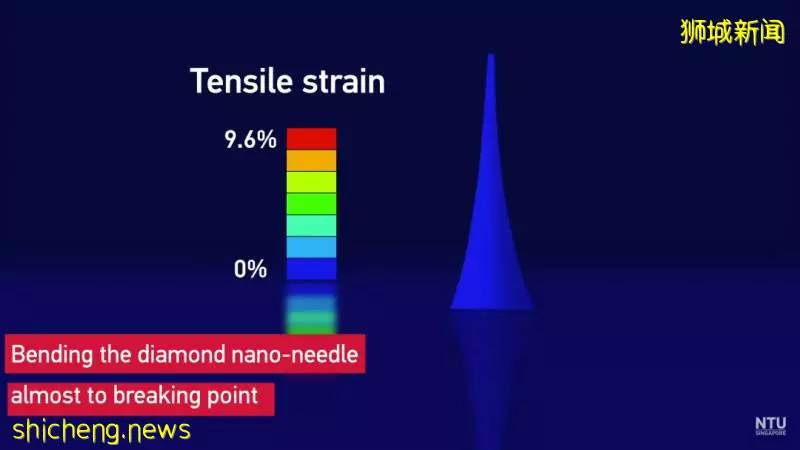

這項研究是在由NTU校長蘇雷什教授(Prof. Subra Suresh)領導的NTU-Hong Kong-MIT科研團隊的一項實驗發現之後進行的。他在2018年Science雜誌上發表的一篇論文中說,比頭髮絲細一千倍金剛石納米針,可以充分彎曲並拉伸,以使它們在應變張力釋放時迅速彈回而不會受到損壞。

金剛石納米針在機械應變下形變,來源:NTU官網

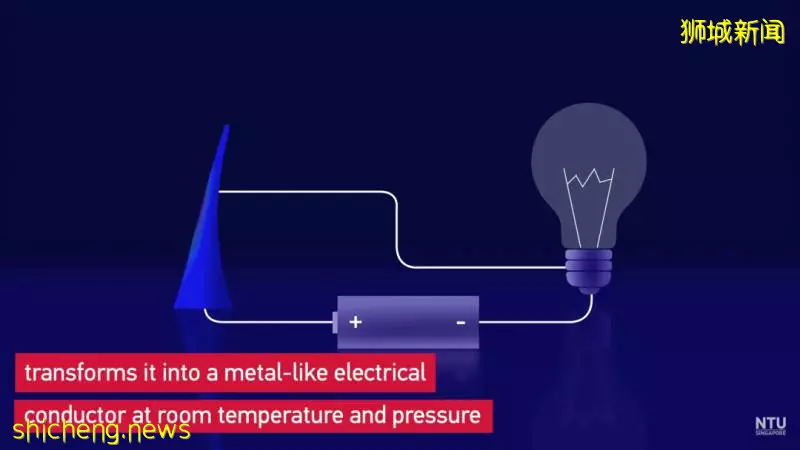

基於此理論,當對納米級的鑽石施加機械應變(mechanical strain)時,其形狀可能發生可逆的改變,從而改變鑽石的電性能,使其可在平常的氣壓與溫度下,成為像金屬一樣的導體。

金剛石納米針具有導電性,來源:NTU官網

除NTU與MIT的科學家外,該科研團隊還包括來自俄羅斯斯科爾科沃科學技術研究院(Skoltech)的研究人員。團隊運用了計算機的模擬技術,演示了此鑽石導電概念的早期證明。

論文於2020年10月5日發表於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)。此項新研究或將改善和增強現有的感應器技術,為應用廣泛的電力電子領域開拓了新的前景。目前電力電子正應用於各種各樣的汽車電器,智能電網,光學儀器, 高效發光二極體(LED)以及量子感測設備。

更先進的感應器技術應用於量子領域,來源:NTU官網

論文的相應作者是NTU的校長蘇普拉·蘇雷什教授(Prof. Subra Suresh),MIT的李巨教授(Prof. Ju Li)和首席研究員Ming Dao。作者的名單還包括Zhe Shi,一名MIT的研究生,以及來自Skoltech的Evgenii Tsymbalov和Alexander Shapeev教授。

金剛石結構,來源:中科院地球環境研究所

金剛石具有極高的硬度和剛度,以及許多極好的物理性能,使其成為可以廣泛應用的理想候選材料。此項新發現還為鑽石在量子信息,電力電子和光子學領域的新應用鋪平了道路,包括量子傳感器,高效光電探測器和發射器的設計以及在生物醫學成像中的應用。

NTU傑出的校長及教授Subra Suresh說:「在不改變其化學成分和穩定性的情況下進行鑽石電導率工程設計的能力,為定製材料的功能提供了前所未有的靈活性。通過應變工程,這項工作中展示的方法可以應用於機械,微電子,生物醫學,能源和光子學中使用的多種半導體材料。」

目前的半導體材料以矽為主,來源:azonano.com

從絕緣體到類金屬導體

容易通過電流的材料稱為電導體,而不易導電的材料,則被稱為電絕緣體,比如金剛石。

由於金剛石的帶隙很寬,為5.6電子伏特(eV),因此大多數形式的金剛石都是良好的電絕緣體。這意味著在材料中的電子可以用作電流的載流子之前,需要大量的能量來激發它。因而一種材料的帶隙越小,電流越容易在其中流動。

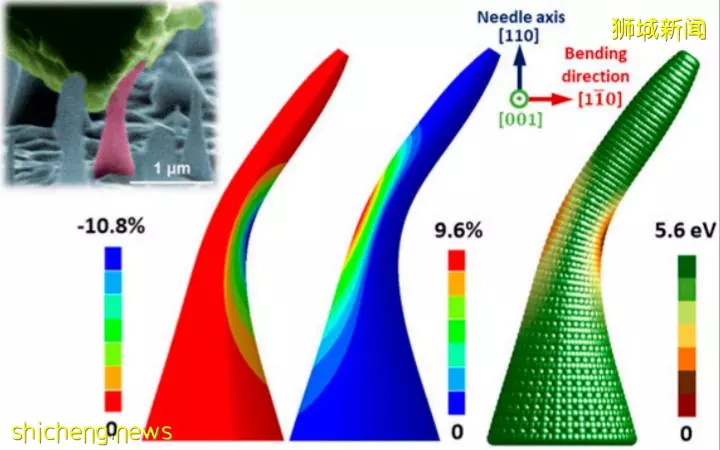

機器學習幫助預測納米針應變分布,來源:PNAS

通過使用涉及量子力學的計算機模擬,機械變形分析和機器學習,科學家們發現,他們可以通過金剛石探針從側面推動彎曲的方法,使金剛石納米針彈性變形,來縮小金剛石納米針的帶隙。

他們表明,隨著金剛石納米針上應變的增加,其預測的帶隙變窄——也就是導電率更高。在接近針斷裂之前可承受的最大應變時,它的帶隙減少到了零。

隨著應變增加,金剛石的帶隙減小至零,來源:NTU官網

他們進一步表明,在不引發從金剛石到石墨的相位變化或聲子不穩定性的情況下,可以實現金剛石在納米級的這種金屬化。

然後,研究人員使用模擬結果訓練機器學習算法,以識別實現各種幾何結構的納米級金剛石最佳電導率的一般條件。這項科學研究仍處於早期階段,它揭示了進一步開發具有空前性能的潛在設備的機會。

研究在生物成像領域的潛在應用,來源:NTU官網

「我們發現,它可能帶隙減少5.6eV一直到零。關鍵是,如果您可以從5.6 eV連續較少為0eV,則可以覆蓋所有帶隙範圍。通過應變工程(Strain Engineering),金剛石可以與其他物質相同的帶隙,例如最廣泛使用的半導體矽的,或者被用作LED的氮化鎵。您甚至可以使其成為紅外檢測器,或者檢測從光譜的紅外到紫外部分的整個範圍的光。」 合著者及MIT教授李巨(Prof. Ju Li)說。

參考文獻:

1. "Scientists at NTU Singapore, MIT make electrifying diamond find" NTU News Release;

2. Paper 『Metallization of diamond』 published in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Oct 2020, 202013565; DOI: 10.1073/pnas.2013565117