當時這裡一片荒蕪,米連柯夫妻倆幾乎生活在叢林裡,不想現在周圍熱鬧得很。米連柯覺得廠房單位價格便宜,不斷鼓勵學生、朋友購買,但他們覺得兀蘭太偏遠了。米連柯指出,城市的空間十分昂貴,如果堅持在市區如烏節路尋找創作空間,幾乎沒可能。他說:「新加坡生活費非常昂貴,這對藝術創作與消費都是不好的。如果梵谷在這裡作畫,活不過三個月。」何況,新加坡人也沒培養藝術鑑賞,沒買畫的習慣,家裡也缺乏空間掛畫。

工作室閣樓配合米連柯夫妻的需求打造,二樓設有客廳與臥房。(陳福洲攝)

文化獎得主米連柯曾在拉薩爾藝術學院任教27年,學生眾多,當中極少人成為藝術家。在他看來,在舒適生活中成長的年輕一代被寵壞了,這是危機信號。他在歐洲看過很多藝術家的工作室,很少位於工業區,大多聚集在散發大自然綠意的郊外,因為負擔不起城裡的租金。他指出,以前紐約中央公園一帶聚集不少藝術家與畫廊,後來負擔不了租金,搬至蘇荷區(SOHO)廠房,又再因為租金而離開。米連柯夫妻在羅馬尼亞的住家工作室就在郊外,融入大自然的氣息,附近有葡萄園。

有空間才能做大畫,米連柯很享受創作大畫,這不容易,因為年紀大了,需要梯子才能作畫。他曾做6米大的油畫,掛在華樂酒店(One Farrer Hotel)大廳接待處。工作室里張掛著米連柯的「抽象畫基礎」系列,畫面混合抽象的幾種語言與形式包括幾何、表現主義。桌子上、地板與牆面都是他揮灑作畫的地方。

米連柯很享受創作大畫,工作室的桌面、地板與牆面都是他揮灑作畫的地方。(陳福洲攝)

向桌子致敬的畫作

2002年成為新加坡公民的米連柯,通過繪畫自創「詞典」構造法。他的母語是南斯拉夫語,第二語言是德語,19歲到羅馬尼亞布加勒斯特美術學院學習美術(繪畫),與迪莉婭相遇,開始學習羅馬尼亞語,41歲來新開始學英語。這一生,字典是他最好的朋友。迪莉婭通曉七種語言。政治和社會環境的轉變是他們作品中反覆出現的母題——失根與回憶,分解成記憶碎片,形成多元的創作手法和表達方式

米連柯認為桌子是人類的重要道具,但極少入畫,因而創作一系列丙烯畫向桌子致敬,有系統地收納在吊畫架上。夫妻倆創作了45年,儲藏了不少藝術品。除了作畫,桌子也是熱情好客的夫妻倆的會客所道具。我們在這裡用中餐,使用的碗盤杯子器皿全出自迪莉婭之手。點綴工作室的鏡子、周圍各種飾品也是。這裡還辦過烤肉會。

陶藝家迪莉婭在工作室有偌大的創作空間和療愈的小花園。(陳福洲攝)

工作室夠大,夫妻倆不用互搶或輪流使用,其中一邊散置迪莉婭源自大自然的諸多拼貼藝術裝置及多層次陶藝作品,聳高的陶柱《七天》曾在新加坡國立大學博物館展出;大型陶磚裝置《地球》曾在福康寧山展出,蓋被般造型吸引不少人野餐,還有為新加坡國家美術館兒童雙年展創作的《健康早餐》陶瓷桌。

迪莉婭的陶藝作品。(陳福洲攝)

工作室配合夫妻倆的需求發展,樓上有閣樓、客廳和臥房,是創作後充電之處。偶爾女兒回新借住在他們的公寓,夫妻倆就在這裡過夜。工作室一隅有個花卉植物長得茂盛的小花園,那是迪莉婭的小天地。

米連柯說,19歲的畫家可以靠天才,70歲仰賴的只有自律與熱情。夫妻倆每天上午11時到工作室至晚上7時半。藝術對夫妻倆是必要的,迪莉婭笑說:「我們高齡70,仍像中年人般創作。除非生病或者有重要的事,不然,我們一定會來這裡。」

米連柯也說:「光陰匆匆,我只能竭力創作,能做多少就做多少。我們只想到這裡來。即使不做畫,坐在工作室冥想,就有靈感了,我無法在家創作。」

可作大畫與獨處 林仰章(畫家)

東部工業廠房「點墨廬」:1400平方英尺

為了創作空間與畫大畫,林仰章買下東部工業廠房單位。(蔡家增攝)

15年前,畫家林仰章買下東部工業廠房的單位當畫室,就是「為了創作的空間,家裡畫不了大尺寸的畫。」他之前詢問過藝理會藝術之家項目,發現有幾十名藝術家排隊,希望渺茫。他也與其他畫家租過工作室,月租一年內從1500元漲至4000元,令人心驚膽跳,不如買下工作室更划算。

取名「點墨廬」的畫室,面積1400平方英尺,天花板高5米。林仰章(58歲)敲定這個單位,因為有廁所可以清洗顏料,若是公廁就不方便,畫家今天回想當時價格較好,慶幸買了下來。

5米高的畫室適合畫大尺寸的畫。(蔡家增攝)

林仰章從事教學20年,10年前轉向全職作畫,每天早上到畫室報到,晚上駕車只需10分鐘就到家。他一天至少10小時「泡」在這裡,公共假期與農曆新年也在畫室度過,有時家人與他一起來畫室看畫。

有了畫室之後,林仰章畫了不少超過一兩米的大畫,生產力更高。也畫一池金燦燦與天青藍的荷花畫,他最崇拜嚮往法國印象派畫家莫奈的畫室,說:「莫奈的巨大尺幅睡蓮油畫,若是畫室小,絕對畫不出。」當然,林仰章認為,畫無大小之分,只有好壞之分。荷蘭黃金時代的維米爾(Johannes Vermeer)一生畫小畫,畫面恬淡靜雅,永恆凝住平民生活日常的一面(如《戴珍珠耳環的少女》《倒牛奶的女僕》),卻是非常偉大的大畫家。林仰章也畫小畫,小尺幅油畫畫得細膩,還刻了一方印章「小小品」。

「莫奈的畫室是最完美的狀態,因為畫畫的題材都在他的周圍——花園裡的睡蓮、喝茶的桌子,不用大老遠出國尋找題材。」林仰章說。反觀新加坡,可以入畫的老房子已拆到七七八八,很難找到特別的題材。有一次,林仰章在楊厝港看到一棵很美的樹,心想有空來畫,拖了一下再回去,那棵樹就不見了。

莫奈能夠生活在藝術裡面,足不出戶,要畫睡蓮就走去自家花園,即使打戰了,畫家仍是埋頭畫畫,這是林仰章嚮往的境界——生活與藝術融合一起。他說:「空間不受干擾,需要醞釀創作,畫家獨處是必要的。」

畫室經常飄浮著莫扎特的古典音符,陪伴著畫家創作的時光,久之沾染了畫家的性情與氣質,使之「非常仰章」。

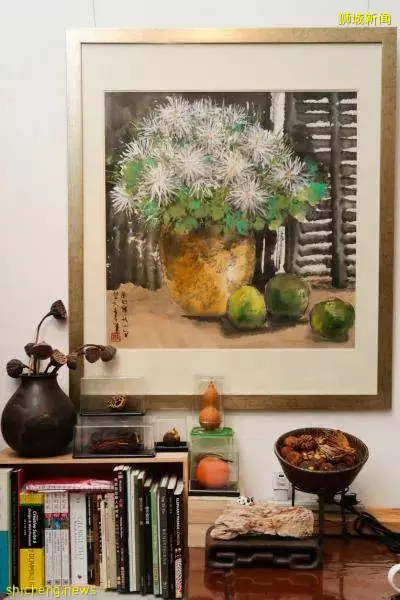

畫作里有畫室

我們很容易在林仰章的畫里找到畫室的蛛絲馬跡。水墨畫「魚戲池中間—青色荷系列」那群悠遊自在的紅色小魚,「模特兒」不就在畫室入口處的小魚缸里?我們坐在長桌喝鳳凰單樅,身邊看到的各種擺設——茶壺杯、佛手、山竹、橘子、香蕉、假石、玉米、陶碗、酒瓶、金錢樹盆景、花瓶、瓷器、天花板下的鳥籠等等,經常出現在他的畫里。畫家從朋友處看到新鮮荷葉蓮蓬,索來作畫。以前的學生送來父母輩結婚時用的老藤籃,家裡的觀音雕像,畫家吃到好吃的,比如燒雞,也都入了畫。

籃里的玉米入了林仰章的水墨畫。(蔡家增攝)

畫室一隅沾染了畫家林仰章的性情與氣質。(蔡家增攝)

「點墨廬」取自《壺天錄》的「胸無點墨」,更多是畫家的自我調侃,點墨也是水墨畫的基礎。林仰章作畫的桌子很長很大,周圍散置過千支毛筆,各種各樣的紙張,瓶瓶罐罐的顏料。畫室藏書近千本,林仰章隨意閱讀,或者看到紀錄片,在一方清幽的天地里,靈感濤濤襲來。

這樣的畫室,即使出國寫生,也是令畫家非常想念;儘管在路上,他也沒離開藝術,仍隨身攜帶素描本,利用瑣碎時間作畫。

記者:黃向京 攝影:陳來福、李健瑋、陳福洲、蔡家增