這反過來又帶來了更多技術性公司,從而帶來了更高的工資和更多的稅收,然後繼續用於對教育進行再投資。這創造了生產力提高的正反饋循環。

到1980年代,新加坡已涉足石化、製藥、先進計算機組件、造船、化學製造等行業。新加坡製造業增加值一直穩步上升,其GDP占比大部分年份維持在20%以上,比例超過同期美國英國法國等已開發國家。成為亞洲新興的工業國。

國企改革

為了適應時代的發展,到90年代,政府開始對國有企業進行改革,對最賺錢的國有企業採取了部分私有化的模式,政府在國有企業中同時兼具管理者與股東身份。

為使這兩種身份被有效「隔離」,新加坡建立了以淡馬錫為代表的國有控股公司這一平台。

並對國有企業採取了「政府——國有控股公司——國有企業的三級管理模式。

該模式之精髓在於將政府定位為一個無為而治的投資者,不介入國有控股公司的經營管理,同時保障國有控股公司的獨立性與自主性,促使其代表政府股東積極行使對國企公司的股東權益。

這些公司有助於實現經濟多元化並填補市場空白。產生的收入用於進一步資助醫療保健、基礎設施和教育。

發展金融

1968年10月,新加坡設立「亞洲貨幣單位」,開始經營以美元為主的國際離岸金融業務。

1978年,全面放開外匯管制,實現國際資本自由流動,金融業的發展也恰逢其時,因為許多亞洲國家尤其是中國的崛起,使得新加坡成為外國投資的物流和金融中心。

新加坡政府一直擁抱自由主義市場經濟,儘量減少政府對市場的規管,把稅率維持在相對較低的水平,並致力把這些特點向世界宣傳。

國家認同

另一方面,新加坡政府又成功讓新加坡人形成超越了民族社群差異的強烈國民身份認同。

國民還是兒童時,就開始愛國教育,培養他們對新加坡國民身份的認同感,並將國民身份塑造成壓倒所有其他民族宗教文化身份的第一身份,對一個多民族國家而言,這是殊不容易的。

新加坡人一直就有危患意識,李光耀生前不時發出警告,一旦國際形勢大變,新加坡可能將不復存在。

「新加坡人必須不分種族,團結一致,才有活路」這種思想,從新加坡成立之初就植根於新加坡人的思想中,成為新加坡人國民身份認同的堅實基礎。

而這股隨時會「國破家亡」的危機感,也成為新加坡人發奮自強建設國家,造就傲人發展成就的推動力。

今天,新加坡已經是世界上最富有、最先進和最具競爭力的經濟體之一。它經營著第二大港口,是亞洲的金融中心。

它的人民擁有負擔得起的住房,他們可以獲得世界一流的醫療保健服務,他們的學生可以就讀世界最高水平的學校。

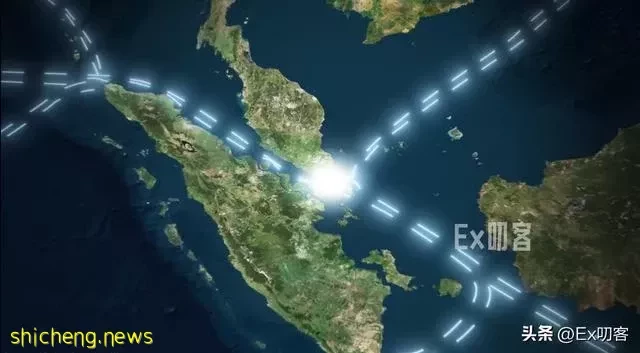

可以說新加坡一直很幸運,因為它的地理位置是最重要的全球航線之一。它很幸運地在20 世紀下半葉搭上了全球化的發展,很幸運的迎來了亞洲的崛起。

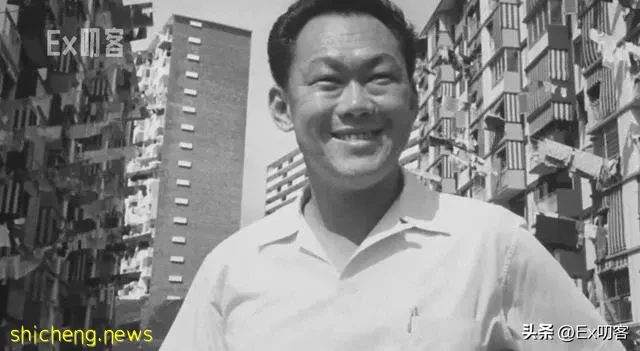

但最幸運的可能是,新加坡遇到了李光耀。