在1831年,新加坡開埠才短短數年,發展迅速,吸引各地華人移民前來尋找新機會,這其中就包括一批來自馬六甲的土生華商。1831年,36位馬六甲土生華商以中國傳統的方式,歃血為盟,結義金蘭,創立了新加坡歷史上第一個兄弟互助會——慶德會。這個本地歷史最悠久的華人互助會至今仍在運作。

兩百年來,慶德會從不對外開放,早期僅有36位會員的長子才有資格加入,後期雖擴大範圍,允許會員的其他男性後裔加入,但仍是一個閉門組織,外人很難窺探其內部運作。2023年11月23日,慶德會在國家圖書館16樓觀景閣發布了新書《義結金蘭:慶德會》,為世人揭開了這個神秘組織的面紗。

一段緣分促成新書出版

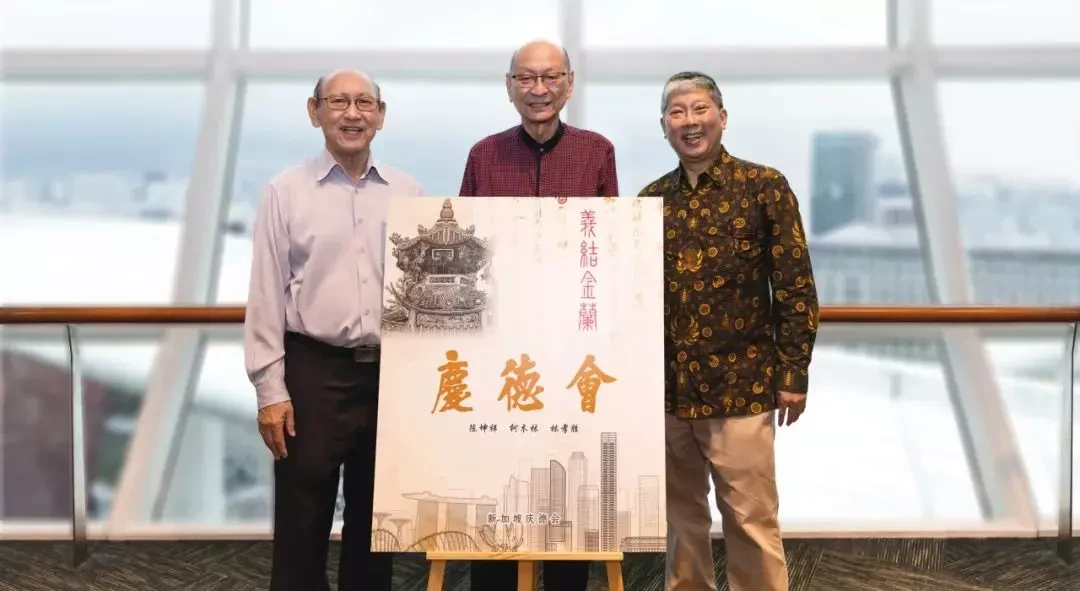

▲三位主編,從左依次是林孝勝、柯木林、陳坤祥

《義結金蘭:慶德會》由本地歷史學者柯木林、林孝勝和慶德會現任會長陳坤祥共同主編,這本書耗時約三年時間完成,有中英文兩個版本。談到出版本書的原因,陳坤祥會長表示,早在2006年,他就想要為慶德會撰寫一部史書。慶德會過去近200年都不對外開放,其所保存的資料不多,研究的學者也很少,如果這一代人再不撰寫有關慶德會的歷史,那就後繼無人了。但由於缺乏資源和資金問題,一直未能如願。

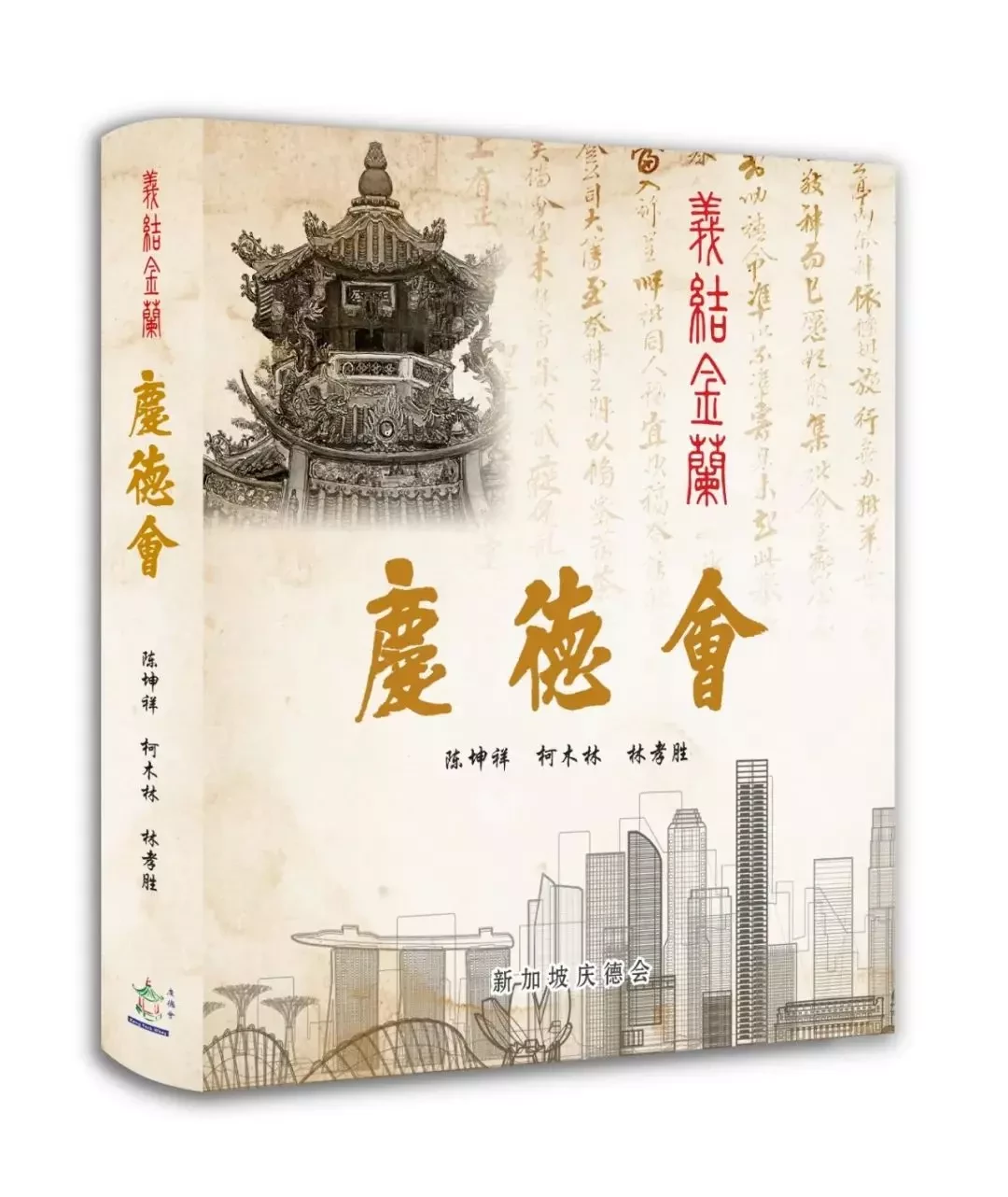

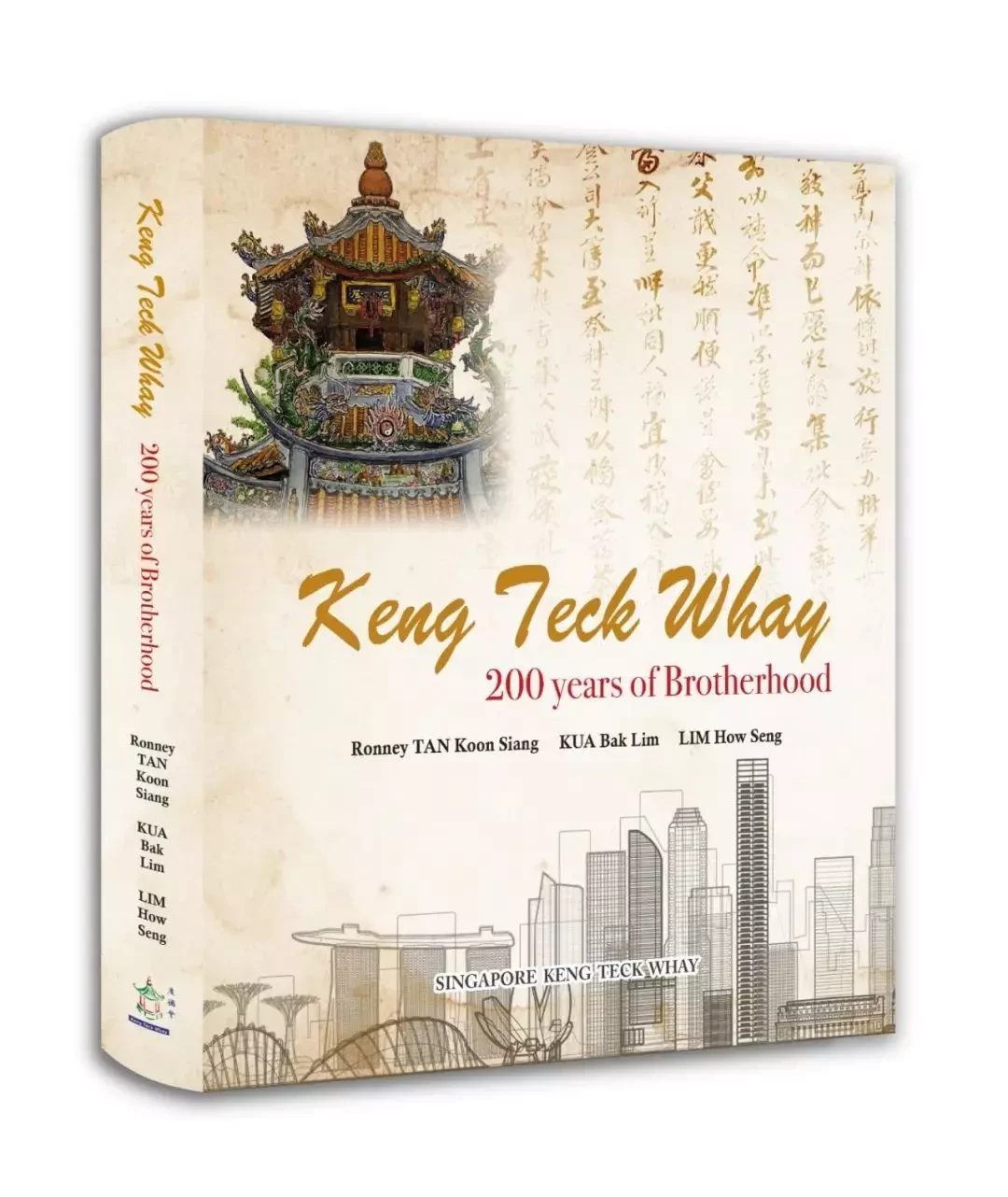

▲左圖為《義結金蘭:慶德會》中文版;右圖為《義結金蘭:慶德會》英文版

2015年6月,慶德會創始人之一陳國朝的第七代後裔在其馬六甲的住宅中發現了七卷《慶德會公議部》(簡稱公議部),並將其交給了陳坤祥會長。這些古老的文獻用毛筆書寫,用語都是文言文,並且沒有任何標點符號。不諳華文的陳會長拿到這些文獻後,請教了很多華文教育背景的朋友和一些研究者,希望能將這些文獻翻譯成通俗易懂的文字,但一直沒有找到合適的翻譯人選。

2020年,陳坤祥在出席國家圖書館舉辦的一個會議上認識了柯木林,與他談起自己想要出一本有關慶德會歷史的書籍的計劃。對歷史具有敏銳觸覺的柯木林對此表示極大的興趣,他認為這本書能填補有關這個本地最早的華人互助會的歷史空白。而與柯木林的相識,也牽出了柯木林和林孝勝兩位主編與慶德會的一段往事。

原來,慶德會最初被人發現,並為外人所知,也是因為包括柯木林和林孝勝在內的幾位年輕學人。1973年,柯木林、林孝勝、張夏幃、吳華、張清江、李奕志6位年輕學人,利用業餘時間,勘察了25處新加坡華族歷史古蹟,在第一次考察中,他們在直落亞逸街發現了慶德會這個「秘密組織」。吳華撰寫了《不被注意的慶德會》一文,發表在當年《星洲日報》副刊「星雲」版。嗣後,連同其他學人撰寫的考察報告一起,匯總成《石叻古蹟》一書。時隔50年後,柯木林和林孝勝又攜手編纂了慶德會的第一本專集,冥冥中似乎有種註定的緣分。

第一部有關慶德會的專集

《義結金蘭:慶德會》是慶德會成立近200年來第一部專集,全書共有400多頁,分為八個章節,四個附錄,從多個角度解讀慶德會的歷史,全書彙集了多位學者的相關研究文章,讓讀者可以更深入地了解慶德會的方方面面。

柯木林的導論提綱挈領地引導讀者把握整本書的內容,還對慶德會舊會所慶德樓的修建年代做出了合理的推斷。第一章《源遠流長》追溯了東南亞土生華人的歷史,以及他們對早期新加坡的貢獻,將慶德會的成立放置在一個更大的歷史背景下思考;第二章《新加坡華人互助會的始祖》在中國慈善精神的理論框架下分析二戰前慶德會互助理念的形成及其福利和賑恤計劃的運作;第三章《創始人生平及其世襲關係》和第四章《傑出會員與重大事件》從整體上簡述36位創始人的生平以及他們之間的關係,又具體細談了幾位傑出會員的社交和他們的商業網絡;第五章《慶德會會務案例概述》將《公議部》中涉及到會務的內容進行整理綜述,讓讀者了解慶德會的運作方式;第六章《祭祀活動》則是將《公議部》中有關祭祀的文字進行整理,同時也介紹了慶德會仍在進行的年度祭祀儀式。

2010年,對於慶德會來說是具有里程碑意義的一年。這一年,使用了百多年的會所慶德樓易主,由新加坡道教協會接管,並對其進行了落架大修。本書的第七章《慶德樓的建築格局》詳細介紹了慶德樓的建築特色及其蘊涵的文化意義,記錄了慶德樓落架大修的過程;第八章《告別直落亞逸 你好樟宜》由陳坤祥會長親自撰寫,講述了為何要將慶德樓轉手的原因,以及搬遷至樟宜路新會所的詳細過程。

四個附錄收集了創會中文章程、慶德會英文章程、《慶德會公議部》和慶德會資產一覽表,並對七卷《公議部》進行翻譯,增加標點符號和注釋。新加坡國立大學中文系教授丁荷生在序言中說:「(收集的這七卷《公議部》)對新加坡和東南亞的研究有重大意義。這份重要的第一手資料可豐富我們對早期新加坡生活和主要的社會機關運作模式的認知。」

近200年歷史文獻捐贈國家圖書館

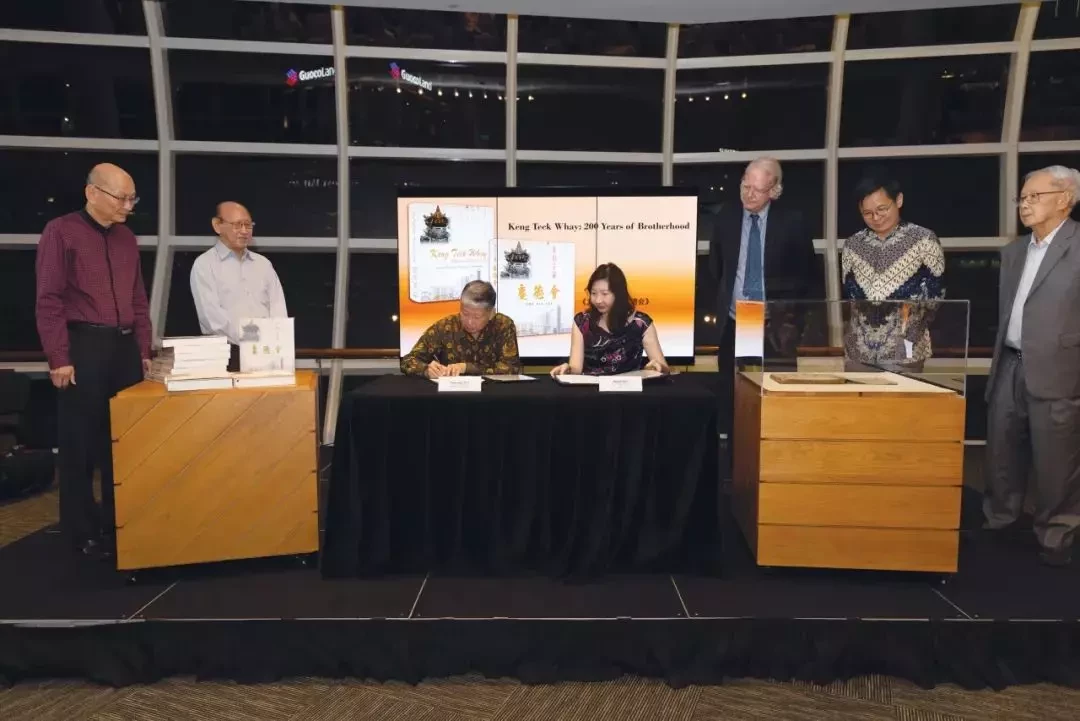

▲慶德會將歷史文獻捐贈給國家圖書館,從左至右依次是:柯木林、林孝勝、陳坤祥、新加坡國家圖書館處長楊加玲、新加坡國立大學中文系教授丁荷生、新加坡國家圖書館管理局總裁黃子鵬、慶德會資深會員李漢陽

2023年11月23日新書發布會當晚,慶德會也將7卷《公議部》捐贈給國家圖書館,這批19世紀中晚期的歷史文獻包括慶德會創會章程、內部會議報告、會員往來信函、帳簿等,其中以1831年的創會章程歷史最悠久。第七卷包含創始人之一陳國朝的族譜,是後代繼承會員身份的依據。

陳坤祥會長在捐贈儀式上說:「將這批歷史文獻捐贈給國家圖書館,有利於這些原始文獻的保存。國家圖書館可以將這些文獻數碼化,這樣可以讓更多的人能看到這些文獻,方便研究者對其進行進一步挖掘研究。另一方面,也可以讓更多公眾領略19世紀祖輩們用毛筆寫下的優美的華文字。」

(作者為本刊副主編)

(本文首發於《源》167期,文章版權歸新加坡宗鄉會館聯合總會《源》雜誌所有,未經授權請勿轉載使用,歡迎朋友圈分享。欲閱讀更多《源》雜誌文章,請掃描以下二維碼,註冊成為《源》雜誌會員,即可閱讀更多精彩文章。為感謝讀者支持,即日起只要註冊帳號,便可享有一年的免費電子版雜誌訂閱。)