▲首屆「全國中華詩詞吟唱比賽」的冠亞季軍和10名優勝獎得主與主辦單位人員合照,右二為陳垂良(圖源:林德文提供)

2022年12月17日,由海南陳氏公會主辦,新加坡宗鄉會館聯合總會、陳氏總會、南舜同宗會及舜商宗親聯誼會協辦的首屆「全國中華詩詞吟唱比賽」,在宗鄉總會禮堂圓滿舉行。海南陳氏公會文教主任陳垂良負責策劃和統籌整個比賽,也是5名評審之一。這場比賽後,他意識到詩詞吟唱在新加坡並沒有想像中的冷門,比賽讓詩詞吟唱出現在更多人的視野中,讓他更有信心推廣詩詞吟唱。

陳垂良說:「現在有很多人混淆詩詞吟唱與朗誦,其實只有舊詩詞才能吟,新詩才能朗誦。但若要朗誦舊詩詞,那就要注意詩詞中的平仄,根據其中的音樂點來分辨詩中平仄的拉長與縮短。多數人對於吟比較陌生,因為它既像朗誦也像唱歌,比較難掌握。而唱又分為兩種:一種是把古曲配入詩詞來唱,另一種是按照詩詞譜新曲來唱。」垂良表示,將來會考慮和樂團合作,為詩詞譜曲,也為下一屆比賽做準備。

一個人若能心甘情願地去把一件事幾十年如一日地堅持下去,那麼,他一定熱愛這件事。陳垂良便是這樣一位熱愛古詩詞的人。

生活的磨練和積累

垂良對文學產生興趣始於童年,小時候在中國海南島生活時聽到的海南歌謠便是他的文學啟蒙。1958年11月,10歲的他從中國海南島來到新加坡就學。因沒有英文基礎,他便降級從一年級開始學起,在新加坡英漢公學、啟發小學及金昇中學接受教育後,開始服兵役。

垂良的第一份工作是在新加坡港務局,經常會面對來自世界各地說著不同英語口音的人,這使英語基礎薄弱的他面臨挑戰。不過,他迎難而上,每天厚著臉皮和不同英語口音的人聊天,從此學會聽各國口音的英語。

1979年至1989年,垂良入職新加坡國泰機構,並常駐牛車水人民劇場,擔任經理。這期間,他學會了廣東話。1979年,因工作需要,他被委派到中國進行為期一個月的工作——尋找中國戲曲表演團來新加坡表演。這期間,他接觸到不同劇種的中國戲曲,並深入了解福建戲和廣東戲。1989年,他從牛車水人民劇場辭職,做起了餐飲生意,在生意小有成就後轉戰中國西安,開了五間快餐店。然而,西安的生意並不順利,2002年他又回到新加坡發展。

▲2012年,陳垂良在麗的呼聲電台

主講《英語零起步》

1970年代,垂良以垂仰為筆名,開始寫詩歌,並於10年內在《星洲日報》文化版發表了200多首詩歌。垂良表示,在海港局就職期間,過程艱辛,頗有感觸。生活的磨練和積累,也是創作的源泉。於是他化感觸為筆墨,化經驗為寫作素材,便有了這些詩歌。

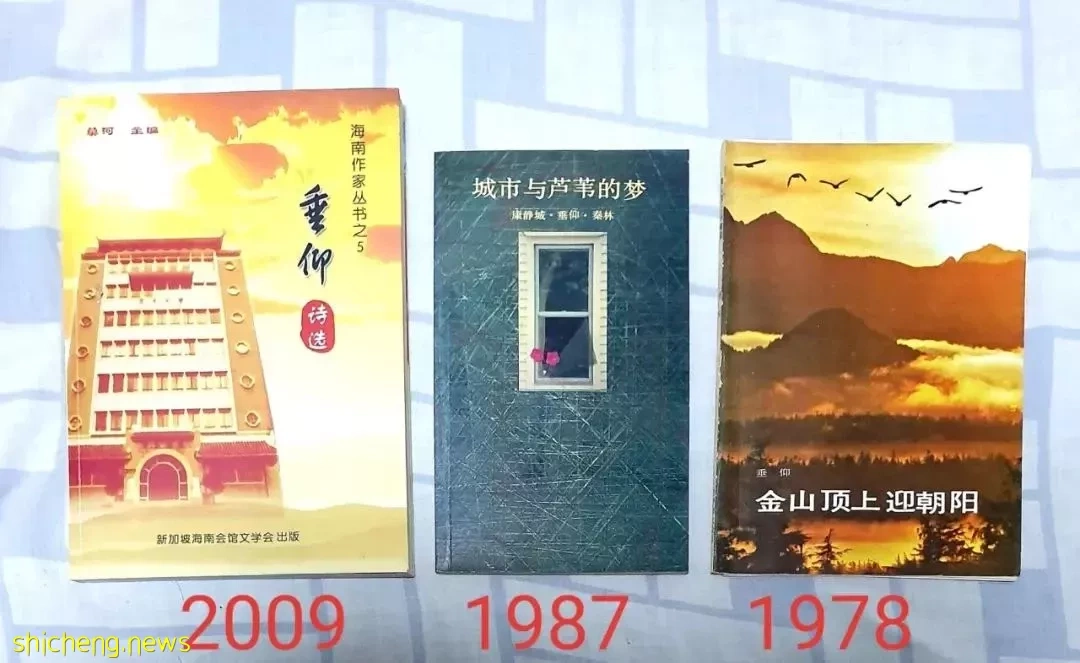

▲陳垂良分別在1978、1998和2009

出版的新詩集

在古詩詞的海洋里流連忘返

談到詩歌創作,垂良還分享了投稿期間的小插曲。他說,投稿初期其實並沒有這麼順利,經常會被退稿,偶爾才會刊登一兩首。對於詩歌寫作滿懷熱情的他並沒有因此而退縮,繼續堅持投稿。由於投稿的頻率太高了,當時《星洲日報》的文化版編輯方修先生無奈寫了一張字條:「垂良兄,若你能把投稿的勁化為寫作的勁和閱讀的勁,那麼將來必有成就。」一句簡單的話成為垂良精進的力量,接下來的三年他停止投稿,開始閱讀各種詩詞相關資料,下了一番苦功夫提升自己的寫作水平。待覺得自己對於寫作有一些覺悟後,他才繼續投稿,那時起幾乎每投必刊登。

「熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟。」這句話也給垂良帶來了很好的啟示。他表示,照這句話看,以前的詩詞吟唱應該比寫作更普遍,但如今卻是相反的局面。這個現象讓他更想要了解詩詞吟唱。恰逢1980年代,他去聽了廣播局前新聞播音員吳至青的唐宋詞吟唱會,於是便開始跟著吳至青出版的唐宋詞吟唱聲帶自學。為了深入了解詩詞吟唱,垂良在西安創業期間四處收集有關詩詞吟唱的資料,但收穫不大。後來,他又去了台灣各大書局,並找到很多以福建話來吟唱的詩詞。他便一面做生意,一面研究詩詞吟唱。

▲2002年,陳垂良在新聲詩社

開設「詩詞古調吟唱班」

早在牛車水人民劇場工作期間,垂良就曾加入新聲詩社,學寫古體詩。2002年回來新加坡後,他受新聲詩社時任社長之邀開辦詩詞吟唱班,一直堅持到現在。吟唱班從一開始的10多位學員發展到如今的30多位。垂良表示,他秉持「教學」二字,教的同時也不停地學,充實自己。如今,他也是新聲詩社的副社長。

▲2002年,新聲詩社和舊國家圖書館

聯辦「詩詞吟唱彙報演出」

從2002年至疫情來襲前,新聲詩社每年都會與國家圖書館合作聯辦「詩詞吟唱彙報演出」。比如,2019年10月26日,新聲詩社及國家圖書館主辦,海南陳氏公會、李氏總會、及馬來西亞怡保山城詩協辦的《儒家經典導讀及詩歌吟唱》就在國家圖書館大廈舉行。陳垂良主講導讀部分,來自協辦團體的106人吟唱了《清平調》、《送別》和《Auld Lang Syne》。今年,彙報演出將於9月再度回歸。

▲2019年10月26日,由新加坡國家圖書館及新聲詩社聯合主辦,海南陳氏公會、李氏總會及馬來西亞怡保山城詩協辦的《儒家經典導讀及詩詞吟唱》於國家圖書館大廈舉行

傳承與堅守中華文化

2021年6月到2022年9月,垂良在958城市頻道播出詩詞賞析和吟唱音頻,共30多首詩詞。疫情期間,他開始製作大量的海南歌謠、詩詞朗誦吟唱、詩詞賞析等視頻上載至他的 YouTube 頻道,至今已累積275個視頻。

談到推廣詩詞吟唱遇到的挑戰,垂良表示推廣屬實不易,學員年齡偏大,很難引入年輕學員。不過,他將會通過以下兩個方面來吸引更多人加入詩詞吟唱大家庭。一是學習創新,從古曲發掘教材;二是為學員創造演出機會,展示才華。

▲2019年,義安理工學院中文系的張萱萱老師率領畢業班同學到新聲詩社和陳垂良進行詩詞吟唱交流

傳承與堅守中華文化的關鍵在於讓其融入生活,垂良就做到了這一點。除了寫詩歌和教詩詞吟唱,他於2006年在海南會館開設海南歌謠班、海南會話班及海南文化系列講座;2008年至今,教授《道德經》;2019年至今,製作古文賞析發至 whatsapp 不同群組(共約600人),每日一則不間斷。

垂良的才氣,除了來自生活的積累和不斷的自修以外,還來自熱忱與堅持——這就是對古詩詞的熱愛。至今,他仍在積極學習,同時發掘不同的宣傳渠道,為吟唱中華文化而努力。

(作者為本刊實習記者;圖片由受訪者提供)