口香糖、鞭刑。

相信不少新加坡人向外國人介紹自己的國家時,多少都曾被這兩個名詞搞得哭笑不得。

因為特立獨行,因為其他國家較少見,口香糖及鞭刑仿佛成了新加坡的「金字招牌」。不知就裡的人們,甚至將之合二為一,編造成外國人口耳相傳的「新加坡恐怖故事」:

在新加坡吃口香糖會被罰鞭刑!

若在本地,這句話鐵定會被「Pofma」(列為假新聞)。

實情是,在新加坡吃口香糖並不犯法。

只有製造、銷售及進口口香糖才是違法的。

但即使犯了這些罪行,也罪不致鞭刑,頂多是罰款或監禁或兩者兼施。

鞭刑只有在販毒、性侵和暴力等嚴重罪行才會用上。

換句話說,不論是咀嚼口香糖,還是買賣口香糖,都和鞭刑沒有半毛錢關係。

這類針對新加坡的刻板印象,或者更確切一些——錯誤的印象,常常令人啼笑皆非。

近日,相關話題又在新加坡的社媒和論壇掀起波瀾。

一名網民在Reddit論壇發文憶述,自己過去服役期間,曾在國外被誤認為「中國間諜」的經歷。

他指出,有次海外演習結束後,他和同僚們乘坐一台旅遊巴士遊覽當地邊境,一名德國導遊問起他們的旅遊目的,作者當時的指揮官以機密為由拒絕回答。

場面頓時顯得有些尷尬,事後,那名不死心的導遊竟又找上另一名國民服役人員打聽,一臉正經地問起他們究竟是不是「中國間諜」,那名指揮官是不是他們的上頭云云……

服役人員有標準髮型,加上大部分人或許還長著一副華族面孔,也許這讓該名德國導遊有所疑慮,但紅螞蟻無法理解的是,

真正的間諜不是應該要隱藏身份嗎?哪會這麼張揚,還留著整齊劃一的髮型啊?

難道導遊從他們整齊的制服和友善的眼神感受到了什麼嗎?

經過解釋,對方得知作者一伙人是新加坡服役人員後,又一臉狐疑地問「你們那裡都說英語的嗎」?

再度讓大伙兒笑翻。

這名網民的「拋磚引玉」,引起廣大本地網民的迴響,爭相分享自己的類似際遇。

「鞭刑」再次成為主角之一。

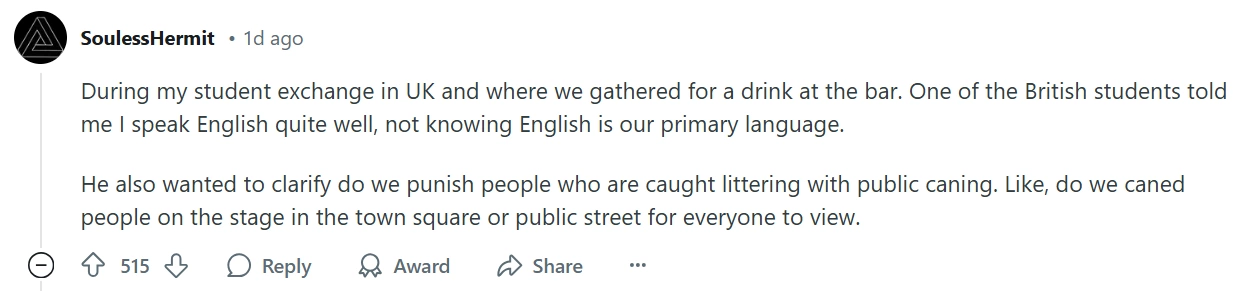

有網民分享,他在英國當交換學生時,有個英國同學問他,新加坡是否會對亂丟垃圾的人處以公開鞭刑,所謂的公開,意即在廣場或大街上直接「鞭人」示眾。

另一名網民則調侃,不如乾脆告訴外國人,公開鞭刑是「兩周一次的社區活動」。

Hello,你以為是中國古代咩?斬首還要示眾,凌遲還要在菜市口進行,以此達到殺一儆百的效果嗎?

啊,說到中國,許多新加坡人的華族血緣,也讓部分外國人誤會頗深。

部分網民就分享,常有外國人以為新加坡是中國的某個縣市。

不是,雖然某些中國網民戲稱新加坡是「坡縣」,但新加坡是如假包換的主權國家好嗎?

除了華族,新加坡還有馬來族、印度族和歐亞族等多元族裔,是個多元種族國家。

要搞清楚種族和國家的區別啊,新加坡華人先是新加坡人,然後才是華人OK?

這裡請容許紅螞蟻搬出曾在美國國會舌戰群儒的TikTok總裁周受資的代表作:

不,參議員,我是新加坡人。

(網際網路)

但話說回來,雖然容易被Ang Moh誤認是中國人,但新加坡華人到了大中華地區,卻又常常被當地人誤會不會說中文,也無法閱讀中文。

兩頭不到岸,真無奈。

例如,有網民到中國大陸當交換學生時,當地學伴以為他不會閱讀中文,於是在餐廳點餐時,還煞費苦心幫他翻譯。

也有人稱其友人在台灣交換時,當地學校刻意安排能講英語的代表和他們接洽。

該名網民不禁疑惑,新加坡人那麼愛到台灣旅遊,又有不少著名新加坡歌手在中文音樂圈發展,怎麼還會有人有這樣的錯誤認知?

孫燕姿、林俊傑、蔡健雅……信手拈來,眾多新加坡歌手的中文可都是說得嚇嚇叫的呢!

無論如何,說到中文,有點悲哀的是,本地年輕一代的中文水平每況愈下,這種誤解,說不定哪天會成為現實也說不定。

追根究底,關於外國人對新加坡的誤解,國人其實也大可不必往心裡去。

畢竟世界之大,無人能通曉萬物。沒有身歷其境,也就難開眼界。

反過來說,新加坡人對其他國家的理解,也難免有局限之處。

保持謙遜,不必理所當然覺得別人就該對新加坡了如指掌。

遇到有所誤解的外國人,好好解釋,友善交流即可。