在國慶群眾大會上,李顯龍談到了新加坡人的養老問題,表態政府將特別為「夾心層們」提供幫助,讓他們退休生活有保障。

去年,新加坡人均GDP就已經達到了7.27萬美元。但時常有人說,新加坡老人的晚年生活「很悽慘」,到了退休年齡還不能停下來,從事的工作賺的也不多。

在新加坡生活的椰子,找到了兩名目前仍舊在工作的以及一位已經過上退休生活的老人。

他們對於養老的概念,對於退休生活的展望完全不同。有人在新加坡艱難求存,也有人已經在分享如何在新加坡快樂地養老。

「人與人的悲歡果然並不相通。」

【1】60歲的新加坡人 在學校做清潔工

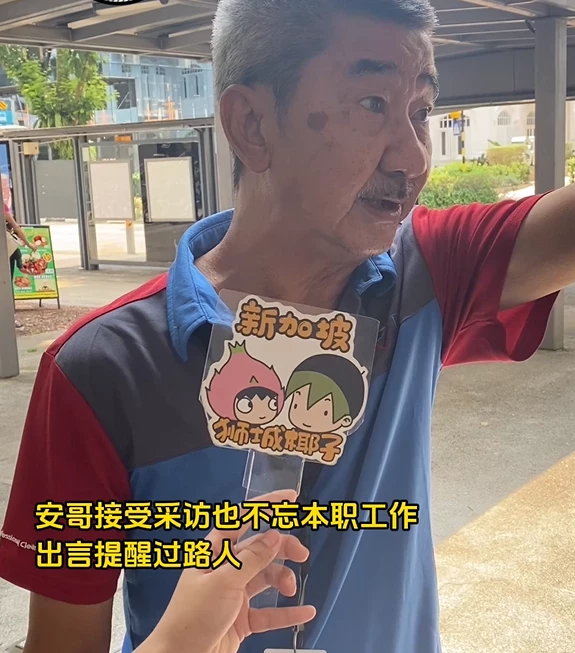

第一位接受採訪的,是一位60歲還在做著清潔工工作的老人。

他以前的工作是騎三輪車,但隨著時代變遷和發展,這個行業已經不復存在。

然而,他還是要工作,因為他要養家餬口。

快到退休的年齡的他,每天都要工作8小時。

他勤勤懇懇地盡著分內的義務,採訪過程中看到有人不守規則還會出言提醒。

雖然工作不是特別「體面」,但這位安哥目前沒有任何退休的打算。

「沒有再退休了,做到我的真不可以做了,(我才考慮退休的事)。只要能做就做。」

「沒有看法啦......我跟你講,一天過一天就好了。」被問及對退休生活的看法時,安哥的態度似乎又顯得相當淡然。

椰子看出他有些無奈。從他的語氣中,可以聽出著一絲絲「盡人事聽天命」的意味。

他不能現在退休,他應該需要這份工作養活自己和家庭,也要為養老生活做打算。

因此,這份在很多人心中不太有「錢途」的工作,安哥只能坦然面對不算太高的薪水:「OK了,省一點咯~」

或許,他是真的覺得工資已經足夠了,又或者,他是在用這個想法來安慰自己。

但是,來自生活的壓力讓他難以承受,但讓他感到更加無可奈何的是,他的工作空間正在被外勞(外籍勞工)擠占著。

「(新加坡)有很多老年人在做這個工作。我們學校這邊(是新加坡人做),外面的地方都是別人做,不是新加坡人。」

他無法改變什麼,他只能默默承受現狀,儘量做到最好。

安哥似乎不善言辭,有些話他說得吞吞吐吐,甚至有些詞不達意。

他就是新加坡社會上的一些老年人的縮影。

【2】新加坡「冰淇淋爺爺」:做這行很辛苦,但它養活了我

椰子在新加坡最繁華的烏節路上,看到街邊推車賣著冰淇淋的一位老爺爺。

他說,自己做這行已經56年了。單單是在烏節路,就待了30多年。

比起上面那位安哥,他顯得更「輕鬆」一些。算算已經足夠養老本的他,已經有不幹的打算了。

「過兩年(我)就退休了,賺夠了。」安哥嘴角上揚,掩飾不住的喜悅被捕捉到了。

看得出,他雖然對於這份工作很滿意,但並不想一直做下去,而是準備開啟養老生活。

他也說:能過一天算一天。但是他是帶著微笑說的。

或許這是安哥幾十年來養成的其中一個習慣。畢竟這份工作也算是服務業,能不能賺錢,特別是賺遊客的錢,也要看他的態度。

退休已然進入了倒計時,安哥心中看起來放下很多挂念。

他現在唯一的擔憂就是物價上漲,這將直接決定他的利潤。

「(冰淇淋)兩塊半而已啦......要漲麵包的(價格),麵包比較貴。」

做著小本生意的他,也有些「靠天吃飯」的意味在。

不過,有網友說,那位現在還在烏節路擺攤賣冰淇淋的安哥,是出於情懷才繼續幹下去的,並不是真的靠這個吃飯了。

那祝福這位老人未來的退休生活平安順遂。

【3】曾是上市公司老闆的他 現在過著怎樣的退休生活?

當然,在新加坡,一些老人現在還在做事,還有一些老人早已實現了「財富自由」。

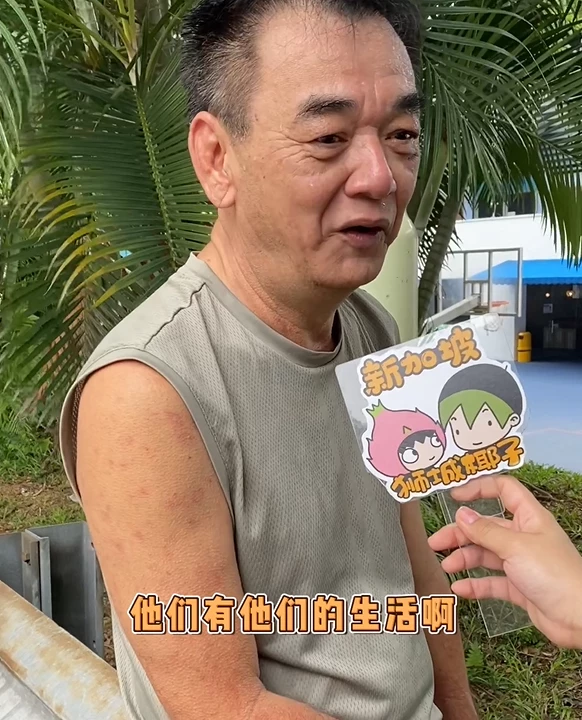

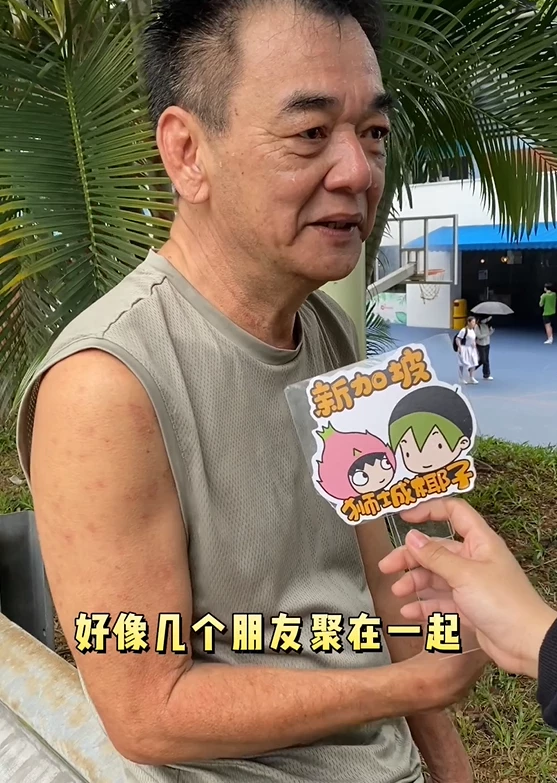

一位上市公司的前老闆,對於退休的考慮和上面兩位安哥完全不同。

這是新加坡社會中的另一面。

「他們(孩子)有他們的生活,我們老年人過快樂的生活,跟老伴在一起。」

讓他下定決心退休的原因,一是感覺自己歲數到了,二是因為兒子長大了。

他離開公司決定退休的決定,聽起來是那麼的自然。「(錢)夠花就好。」

他說,退休後他已經放下了工作的是,平時最常做的事情就是運動以及旅遊。

他也說,新加坡老人的退休生活很讓人安心。

如果想要出門走動,和朋友聚會運動,新加坡鄰里社區有很多這樣的地方。

想要種花種草,唱卡拉ok的話,新加坡也有足夠多場所。

對於奮鬥忙活了幾十年的他來說,現在是個好好休息的時間了。他也有能力、有資格這麼休息。

但我們都知道,不是每一位老人都能有他這樣的「福氣」。

一個或許有些殘酷的事實是:

根據預估,新加坡將在2026年迎來超老齡化社會,人口的21%將超過65歲。屆時,由於青年勞動力不足,政府再次延長退休年齡成為必然趨勢......

這就意味著,在不久後的將來,生活在新加坡的我們會看到越來越多白髮蒼蒼的老年人出來工作。

圖源:鳳凰網

在每一天的清晨與日暮時分,我們會看到一些老人不在家裡含飴弄孫,而是和我們擠上同一輛巴士、同一趟地鐵。

在新加坡的每個角落,也會有更多老人在幹著年輕人不願乾的活。因為時代的原因,他們在飛速發展面前有些踉踉蹌蹌。

新加坡並不是唯一一個會出現這種情況的國家。日本、韓國似乎早有預兆。

或許,這也是東亞人的「宿命」?