美國總務署署長莫菲(Emily Murphy)在當地時間11月23日發布信函正式通知拜登團隊,他們可以正式展開權力轉移的工作。

美國法律規定準備卸任的總統必須配合即將接任的總統,讓美國能夠平穩的進行權力轉移。

拜登作為民主黨候選人,傳統建制派的政治精英,他上台之後的很多舉措肯定會與從不按常理出牌、無視規則的特朗普有所不同。

那麼拜登上台之後,我們對他的政策可以有哪些預測,尤其是針對亞洲國家,新加坡和中國的政策,會和川普時期有什麼重大不同?

以及還是那個必答題,拜登上台對新、中來說是更好的選擇嗎?

01. 拜登率美國重返亞洲

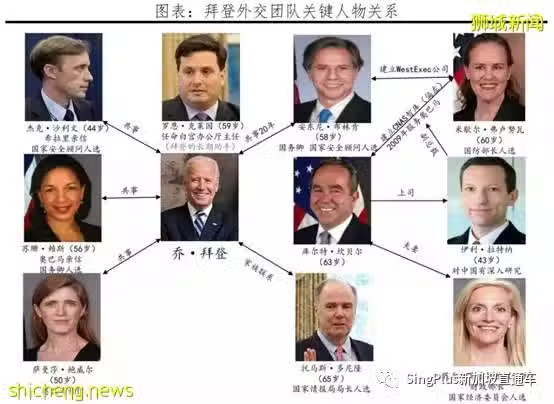

要預測拜登上台之後的政策走向,就要先了解他的核心團隊幕僚,因為他們才是拜登的「政策大腦」。

拜登的外交團隊以歐巴馬時期行政班底為主,呈現精英化、多元化特點。從學歷來看,拜登外交團隊成員多是畢業於哈佛、耶魯等名校,其中哈佛最多。

從性別和人種來看,拜登競選團隊中有色人種占35%、女性占比53%,符合拜登對組建多樣性政府的要求。

預計大量關鍵人物在拜登上台後將擔任白宮要職,目前,拜登已確認羅恩·克萊因(Ron Klain)出任白宮辦公廳主任。

那麼他們在拜登上台之後整體的外交政策,尤其是對待亞洲的政策會如何制定?

拜登上台,對美國在東亞的傳統盟友來說,其實是既期待又怕受傷害。

期待的是過去軍費分攤的紛擾終可告一段落,讓美日韓軍事同盟關係重回正軌;而怕受傷害的是,拜登是否會延續歐巴馬時期的「重歐輕亞」政策,重新擺回「戰略耐心」路線,讓日韓獨自面對來自朝鮮及中國的軍事威脅。

其實,在過去四年期間,國際大環境已經出現兩項質變,這讓美國的亞洲政策出現兩種不變。首先是中國大陸軍事實力快速崛起,並頻頻在南海填島造礁,意欲突破西太平洋島鏈及進入印度洋。

目前,中國已經取代俄羅斯成為美國主要的競爭對手,美國視中國大陸為戰略對手的意向不會改變。

換句話說,抱持積極抗中路線的特朗普雖然下台,但反中思維早已深植美國,成為美國朝野的最大公約數,也成為美國外交政策的新常態,這讓今後拜登的共和黨政府,在圍堵中國的力道會遠大於遏制朝鮮。

然而,過去長期擔任參議院外交委員會主席,也參與歐巴馬時期外交政策的制訂,讓拜登在外交路線上與特朗普出現極大的不同。

他主張以價值觀取代意識形態的對抗,以重返國際社會來提升美國的競爭力,以務實對話避免陷入新冷戰,而維繫美國在全球的霸權地位,同時又要維持抗中的力道,將成為拜登外交政策的「雙核心」,這會讓拜登在亞洲政策上出現以下三種改變:

首先是以多邊主義取代孤立主義。特朗普時期雖然將歐巴馬時期的「亞洲再平衡」擴大為「印太戰略」,卻吝於投入軍事經費支持;目前美國只出資一點一三億美元,再加上韓國對加入印太戰略的態度搖擺,讓印太戰略淪為美日澳印四國的鬆散對話。

拜登上台後,將會重新以亞洲地區主軸,以日韓盟國為基礎,重新建構多邊安全對話機制,與盟國合縱連橫的多邊主義路線,將會成為拜登的主旋律。

其次是以修補盟國關係取代重商主義。

特朗普時期在美國優先的路線下,要求日韓分攤每年八十億及五十億美元的駐軍費用,同時也以經濟關係不對等為由,退出美國主導的「跨太平洋夥伴協定」(TPP),特朗普的錙銖必較削弱了美國與亞洲盟友的關係。

而拜登則明確主張過,美日同盟是亞洲和平穩定的基礎,美韓同盟是鮮血築成的同盟關係,他不但不會以軍費來敲詐盟國,還會尋求以新形式讓美國重回TPP,以價值同盟來「重返亞洲」將成為拜登的外交主軸。

最後是以不冷戰、不脫鉤取代全面性的對抗。特朗普時期以制裁華為、中興對中國大打科技戰,也尋求與盟國建構可信賴的產業供應鏈,讓美中經濟脫鉤;這種經濟新冷戰模式,不但會讓美國經濟受損,也讓盟國必須選邊站。

而拜登則認為在美中兩國綿密的經濟關係下,完全脫鉤是不切實際的想法,美國應該致力於重建經濟來與中國進行良性競爭,而選擇性的經濟對話與合作,將會成為拜登對中政策的新圖像。

所以我們可以預見,拜登政府一定會帶領美國「重返亞洲」,尤其是在美國大選之戰硝煙四起之際,亞太15國乘勢簽訂了RCEP,組成了全球最大的自貿區,卻把美國晾在了一邊。

相信拜登政府現在也一定在急求辦法來應對。

02. 中美關係走向秩序博弈

如果美國重返亞洲,與中國關係的處理一定是最重要的核心。

整體來看,拜登團隊成員對華態度基本一致,強調自由、規則與競爭,不冷戰、不脫鉤。

因此,拜登一定會調整中美直接對抗的烈度等級。但這不代表拜登會對華更友好,而是說,拜登會用更傳統、更工整,或者說更「燈塔國」的方式接過遏制中國的接力棒。

拜登,和他背後的整個美國建制派精英層(包括很多共和黨),對中美關係的認知基於三個基本點:

首先,多極化時代,中美硬脫鉤不現實,兩敗俱傷不符合美國利益。

世界早已進入多極化時代,不是中美兩家。中美魚死網破,並不會保住美國的霸權地位。美國綁定中國,不惜自我傷害也要拖住中國前進的腳步,最後的結果很可能是中美兩國同時下沉。

而那時,坐收漁利的俄羅斯和重新武裝的歐洲勢必會藉機擴大自己的生存空間甚至謀求亞歐大陸的霸權。無論中美,都不會希望看到這種結果。

川普簡單粗暴的外交政策不僅讓中國敵對,還將盟友和全球化的紅利都推了出去,因此中國網友親切稱呼他為「川建國」。民主黨人和建制派早就對此深惡痛絕了,因為為他人做嫁衣,不是美國的風格。

其次,美國必須「有序」的收縮,在維持原有平衡體系的基礎上,集中力量對抗中國。

所謂「有序」的收縮,是指美國勢力在撤出某一地區時,必須在該地區構建起實力平衡,而不能讓某個地區強國一家獨大。

他們認為特朗普不管不顧的收縮會導致傳統的平衡體系坍塌,這會加速美國霸權的衰落。

這就是歐巴馬提的「再平衡」,美國在亞太增加投入以彌合中國復興帶來的力量失衡,而在中東等傳統戰略方向通過塑造新的平衡,使得地區勢力相互制約,避免地區霸權的出現導致美國影響力失靈。

最後,美國必須依靠盟友圈對抗中國,把盟友繼續綁在戰車上,而不是像特朗普那樣把盟友得罪光。

拜登們認為,盟友體系是美國賴以對抗中國的資本,而不是像特朗普那樣榨取盟友價值,這種短視的行為只會導致美國盟友體系的崩塌。赤膊上陣親自和中國肉搏是不明智的。

為了平衡把最重要的盟友,歐洲繼續綁上美國戰車,美國必須放棄與俄羅斯走近的企圖,以繼續保持在東歐的高壓態勢,斷絕歐洲與俄羅斯媾和的機會。塑造俄羅斯威脅,是美國拴住歐洲的必要條件。

在亞太方向,美國會繼續構建亞太小北約和TPP,從軍事政治和經濟兩方面孤立、壓制中國。

基於以上三點,拜登會回歸美國傳統的博弈策略,不強行脫鉤、維繫亞歐大陸力量平衡、維繫盟友體系。

但是拜登上台難道對中國就一點利好都沒有嗎?也不能這麼說,拜登上台對中國在某些方面還是好的。

比如,拜登必須用俄羅斯作為假想敵把歐洲拴住,美俄難以走近,這樣俄羅斯在中國復興之路上背刺的可能性大大降低。

另外,前期特朗普折騰了四年,對抗中國投入的資源大半成了沉沒成本,而這種政策的斷層對於美國而言是一種消耗。

至於拜登可能採取的更溫和的對抗方式,很多分析家也認為並不算是什麼利好。拜登當選,中美有望回到斗而不破的狀態,但是這種溫水煮青蛙的遏制,並不會比特朗普的疾風驟雨來的善良。

無論拜登還是特朗普,民主黨還是共和黨,根本上代表的都是美國利益。遏制中國已經在美國精英層形成了共識,指望美國對中國友好就大可不必了。

不過中美對抗的長期前景還是很樂觀的。

美國的焦慮,根源不在於中國。其根源是美國霸權體系已經不再適應這個時代。馬克主義哲學最基礎的一個原理,生產力決定生產關係,放在國際關係上同樣成立。

中國在第四次科技革命中嶄露頭角,再加上巨大的人口和市場優勢、統一穩定的政治向心力,中國已經站在了時間這一邊。

03. 新加坡的"選擇"

其實,要說新加坡會在中美兩國之間選擇哪個國家站邊,還不如說說新加坡會站邊哪種價值觀。

首先,新加坡作為具有國際金融中心和貿易中心的一個島國,它一定是堅定站在全球化和自由貿易這一邊的。

而拜登多次表示自己支持自由貿易、回歸多邊主義、反對關稅,這對比特朗普一直以來推行的「貿易保護主義」來講,將帶領美國更加開放。新加坡對於這點肯定是高興的。

因為對於新加坡來說,美國是第五大進出口的合作夥伴,貿易總額達到了430億新幣,美國也是新加坡最大的外國直接投資的來源。

星展集團首席經濟學家泰米爾·拜格(Taimur Baig)在接受採訪時表示,拜登當選美國總統會對亞洲有利,因為基於規則和多邊主義的貿易方法將恢復,新加坡的商業和市場也將會更加進步。