3月29日晚,新加坡總理夫人何晶(Ho Ching)在Facebook轉載了一篇名為《新冠肺炎:我們為什麼應該全員戴口罩——有最新的科學證據》的學術文章,並配以長文評論。

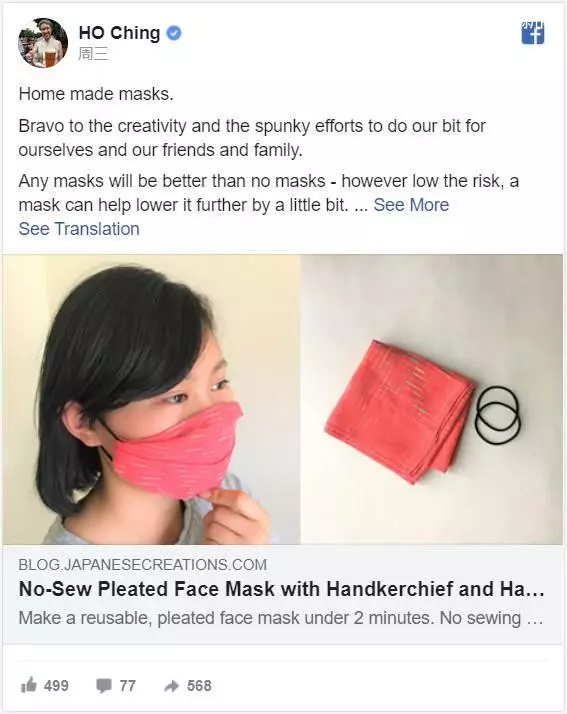

4月1日晚,何晶再次轉發了一條日本博主用手絹自製口罩的視頻,她寫道:「Any masks will be better than no masks.」(任何口罩都比不戴口罩更好)。

截圖自Ho Ching Facebook

何晶的主要觀點如下:

1:雖然我們應該要將專業的N95口罩提供給醫療工作者,但並不能因此就妖魔化戴口罩的人;

2:不應該嘲笑嘗試保護自己的人,不論是買的口罩還是自製口罩;

3:只要能遮擋口鼻甚至眼睛的面罩,都是有保護作用的;

4:雖然戴口罩能保護我們,但更重要的是勤洗手與保持安全距離。

何晶這番言論可謂是為口罩以及戴口罩的人洗白了冤屈,而嘲笑或歧視戴口罩的人是不應該的。

而造成這個局面,很大一部分原因是疫情初期新加坡政府聲明「生病的人戴口罩,健康的人不用戴」,這讓大多數本地人都認為不需要戴口罩,勤洗手就是最佳的防禦方法,甚至出現「排斥」搶購口罩、戴口罩的人。

但因為目前疫情的惡化,以及對「無症狀患者」更多地了解,新加坡需要更全面深入地研究口罩對於特定人群的作用。在特定的場所和地點,口罩可以起到的預防作用。

因此,何晶在三日內接連就口罩的話題發聲,更重要的是「替政府轉變態度」,告知民眾根據目前對新冠的了解,戴口罩是有用的!呼籲全民戴口罩,並好好利用之前政府提供的4個口罩。在佩戴口罩或面罩的同時,更應注意要勤洗手以及保持安全距離,這樣才能有效防止病毒傳染。

從不戴口罩到鼓勵戴口罩,因為疫情的變化新加坡也在調整自己的措施。根據聯合領導新加坡抗疫跨部門工作小組的國家發展部長兼財政部第二部長黃循財最新的評估,新加坡的抗疫措施有必要作階段性的調整。

在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)爆發的初期,亞洲各地,中國、日本還是韓國,人們上街都會戴上口罩。但歐美的衛生人員及專家都堅持「僅有需要的人」才有戴口罩的必要。到了今天,他們的想法正在改變:亞洲可能是對的!

如今新冠肺炎疫情蔓延全球,不過不少正被禁止非必要外出的西方民眾依然未有外出時戴上口罩的習慣。儘管在3月30日,世界衛生組織(WHO)衛生緊急項目執行總監瑞安(Mike Ryan)依然維持不建議民眾戴口罩的決定,指出沒有證據證明民眾普遍配戴口罩有何潛在好處。

然而,繼奧地利同日強制所有進入商店的民眾配戴口罩後,美國有線新聞網絡(CNN)也在4月1日引述消息人士指特朗普政府有可能在短期內正式發出要求民眾配戴口罩的指引。在「戴與不戴」的口罩之辯上,戴方似乎將會勝出論戰。

在東亞,戴口罩已成習慣!

口罩之辯,在東亞地區一直未有展開過。經歷過2003年SARS疫情之後,中國大陸、台灣、香港等地,都視戴口罩為常事。新冠肺炎疫情暴發後,在歐美國家還在就戴口罩或否爭論,亞洲各國早已有共識:全民戴口罩。

在中國相關措施更加嚴謹,政府已要求所有市民上街必須戴口罩,不戴口罩無法搭乘交通工具,屢勸不聽更會被處罰。配合封城措施,從數字上看中國的疫情已得到有效控制。

日本同樣自SARS後養成戴口罩的習慣,在1月新冠肺炎爆發後,因有更多日本人戴上口罩及注意個人衛生,使1月流感感染數字較2019年同期下降超過一半。而即使今天肺炎感染數正在增加,爆發程度亦遠不如歐美國家急速。

在「口罩文化」更為根深蒂固的日本,戴口罩早已變成了一種「風土人情」,除了是防止病毒傳播、避免花粉過敏的工具外,人們也知道戴口罩更是一道自己與世界的有形屏障,戴起口罩出行變成了某些人的生活方式——一篇《邁阿密新聞》(The Miami News)早在1934年出版、講述日本見聞的文章已有特別提到「細菌口罩」一詞。

然而,現代口罩曾於1918年西班牙流感時在西方各國流行,不過口罩在西方卻一直被視為單純的醫療用品,不得作日常使用。東亞地區街頭常見的民眾戴口罩場面,更被用作東亞文化的符號。直到WHO宣布新冠肺炎疫情全球大流行後,西方民眾即使接受了曾經「無法容忍」的封城政策,也極少有人願意接納戴口罩的習慣。

西方國家面對疫情挑戰,很快就採取了各種類似封城的措施。問題是,何以在戴口罩的問題上,他們依然普遍採取自由放任的做法?

有人認為這是習慣上,或者觀感上的問題。例如《時代雜誌》3月12日的一篇文章就引述學者說法,指出「在西方的社會互動中,人們需要展示自己的身份、與他人有眼神接觸,因此面部表情非常重要」;同時,也有在英國教書的日籍老師指出學校明確要求他們不要戴著口罩講課,以免嚇怕學生。

不過,在習慣與觀感背後,口罩之辯所顯露出來的,更有可能是一種東西衝突,更有西方社會學家直言,這是一種「西方不想變成他們眼中的東方」所造成的衝突。

例如一篇3月11日在《每日電訊報》發布、內容非常充實的解說式文章,就以《Face Mask Obsession》(亞洲的口罩痴迷)為題,內文也用上「遠東」等充滿殖民時代味道的用詞。

在疫情爆發之後,西方媒體有無數文章去分析、解說戴口罩的問題,當中除了對口罩功效的討論外,將「口罩」與「東亞」兩個本來沒有關係的概念緊扣在一起更是常態。

一些作者嘗試用善意的角度去理解東亞人戴口罩的習慣,例如一篇2月13日在《紐約時報》發表的評論文章就是東亞人遇上疫情集體戴口罩其實是「展示團結」的表現。

而從防疫的角度上,口罩也許將成為西方避無可避之物。中國疾控中心主任高福就曾向《Science》期刊表示:

歐美的重大錯誤在於人們不戴口罩,畢竟這個病毒是透過飛沫與近距離接觸傳播的。

在西方國家,配戴口罩可能是一種患病的標籤,令人抗拒。但若鼓勵全民口罩,有病的人便更自然地戴上口罩,這將會是間接防止病毒散播的一種有效方式。

過去歐美國家多次強調並不是所有人都需要戴口罩,但類似的趨勢正在改變,除因為歐美多個國家已成為疫情爆發的重災區,亦因為有愈來愈多證據,顯示隱形患者的存在和嚴重性。

圖片來源:美聯社

在2月,美國疾病控制和預防中心(CDC)主任總監雷德菲爾德(Robert Redfield)被問道是否建議一般人戴口罩,雷德菲爾德斬釘截鐵的說不。但到了3月31日,他再被問道同一條問題,他已變得猶豫,更稱有必要檢討配戴口罩的指引。特朗普本人同日亦說:

我們不會永遠戴口罩,不過為了有效防疫,我們也許要戴上一段短時間。

類似的聲音不只在美國,在歐洲、以致WHO都有出現。WHO原反對一般人配戴口罩,但在4月1日轉為表示,會研究戴口罩能否控制社區傳播。

奧地利超市門前有免費派發口罩。(圖片來源:路透社)

目前,斯諾伐克、捷克、波士尼亞赫塞哥維納與奧地利,已經落實強制民眾在公共場所戴上口罩的措施。

德國也逐漸有聲音要求國家推動「全民戴口罩」,而東部城市耶拿(Jena)已成為首個要求市民於商店戴上口罩的德國城市。

中國自4月1日起公布無症狀感染患者的數字,讓國際聚焦在「無症狀感染者」身上。有愈來愈多證據,顯示有患者在感染病毒至康復期間完全沒有症狀,但有傳染他人的可能,隱形患者的風險備受關注。

儘管口罩無法完全防止感染,但最少能減少談話或打噴嚏時遭飛沬噴到臉上的機會,亦能避免手部直接觸及口鼻。因為病毒可隨飛沬沾在物件表面,經手部觸及眼睛及口鼻進入體內。無症狀感染者對自己正散播病毒毫無自覺,配戴口罩對減少隱形患者傳播起一定作用。