新加坡作為亞洲最大的生物醫藥產業集群之一,同時是全球生物醫藥製造和研發重地。其生物醫藥產業已形成「大士製造,啟奧研發」的產業集聚格局,在生物醫藥產業集聚發展過程中,國家層面戰略支持、產業政策支持和完善的產學研轉化體系三個方面成為推動產業集聚的驅動力。

產業概況

新加坡於2000年開始在國家戰略層面規劃發展生物醫藥產業,並將生物醫藥產業與電子、化工、工程等產業並列為四大支柱產業。

經過數十年的努力,到2019年,新加坡生物醫學製造總產值已達到363億美元,其中,製藥行業產值達到219億美元,醫療器械行業產值達到144億美元。在生物醫學領域,新加坡有300多家企業,50多個製造工廠,50多家研究機構,行業相關從業人員人數超過24000人。

許多國際頂尖的跨國企業,包括AbbVie、愛爾康、Amgen、諾華、輝瑞、羅氏、賽諾菲、夏爾和默克等均把亞太地區總部、大型製造工廠或研發中心設在了新加坡,並在近幾年加大對研發實驗中心的建設投資力度。

產業聚集區

新加坡生物醫藥產業已形成以「大士製造」為產業基礎,「啟奧研發」為創新源頭的產業集聚格局。

圖1 新加坡主要產業集聚區空間區位

1.大士生物醫藥園

大士生物醫藥園是由裕廊集團投資600萬美元於2000年建成,共占地360公頃。位於新加坡東部的大士區,距離中部緯壹科技城8km,離新加坡唯一的國際多功能港口裕廊港僅20分鐘路程,占據十分優越的地理位置。園區一期占地183公頃,二期占地188公頃,主要供生物醫藥企業建設生產廠房。

園區定位生物製劑、醫療設備,以生產企業為主,近幾年打造的JTC BioMed 研發中心也吸引了很多初創型研發企業。目前大士生物醫藥園已入駐眾多國際巨頭企業的大型製造工廠和企業總部,包括默沙東、輝瑞、羅氏、安進、艾伯維等數十家。2014年安進耗資2億新元在大士生物醫藥園打造生物製劑工廠。艾伯維於2016年和2017年在園區投資建造API和生物製劑工廠,成為艾伯維全球製造網絡中重要一環。這些國際巨頭的不斷入駐,不但推動了大士生物醫藥園成為新加坡生物醫藥製造中心,同時也推動新加坡成為亞洲生物醫藥製造中心。

圖2 大士生物醫藥園空間規劃

2.新加坡啟奧生命科學園

啟奧生命科學園於2000年開始籌備,發展目標定位在世界級的生物醫藥科學研發中心、專業的生物醫藥國際會展會議中心、生命科學與生物產業的管理中心以及生命科學與生物產業的風險投資中心。

·概況

空間範圍:園區位於緯壹科技城內,占地面積20公頃,建築面積約100萬平方米,占緯壹科技城面積10%。處於新加坡心臟地帶,離新加坡主城區20分鐘車程,交通便利, 10餘棟商務辦公樓群。

產業定位:生物醫藥研究與生產、醫療器械研發與製造、疾病研究等領域,涉及產業環節涵蓋研發、試驗環節。

企業情況:代表企業有葛蘭素史克認知與神經變性疾病研究中心、諾華熱帶疾病研究院等。

科研資源:鄰近兩大學府——新加坡國立大學和南洋理工大學。擁有哈佛大學教授Daniel Tenen領導下的癌症科學研究院,龍頭企業如阿斯利康和拜耳先靈醫藥,與國立大學醫學醫療組織(NUHS)合作進行轉化性癌症研究。並有新加坡科技研究局、衛生科學局、經濟發展局生物醫學科學組等政府管理部門。

醫療資源:鄰近新加坡的公立醫院和醫學院

到目前為止,啟奧生命科學園已經歷五期建設,第六期將於2022年完成。啟奧生命科學園(Biopolis)的成長與新加坡BMS計劃的不斷落實息息相關,通過構建完善的產業孵化體系以及宜居的園區環境,向新加坡BMS計劃的終極願景-亞洲生物城邁進。

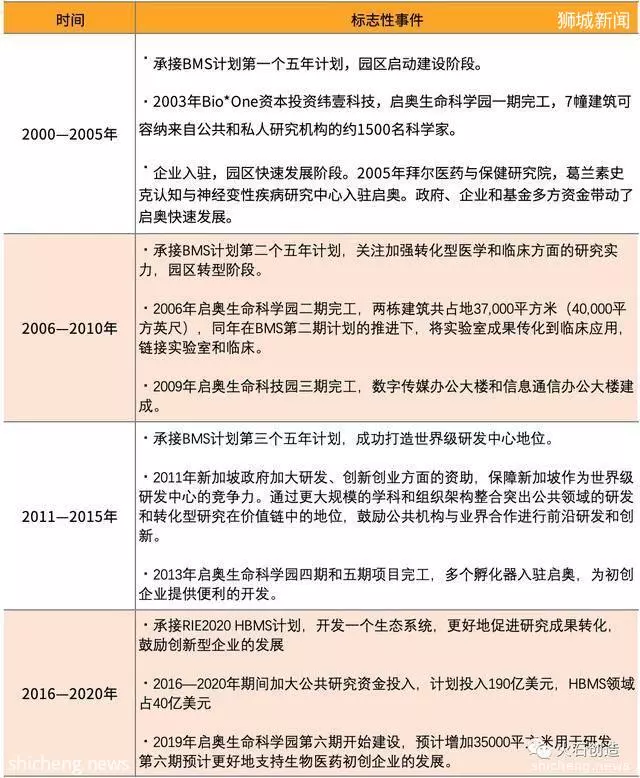

表1 啟奧生命科學園發展歷程

政府大力支持醫藥研發領域「聖地」的打造。園內科研和技術商業化的關鍵一步--產業孵化主要由政府主導,通過設立專門的產業轉化協調組織,以政府產業基金引導投資,同時注重公共技術平台基礎設施建設,帶領園區不斷提升內部能力。此外,新加坡政府還在啟奧城內設立國家科學技術研究局,促進產業與學術研究之間的聯繫,對園區內產業項目進行認證、資金資助、園區資源協調等工作,幫助企業順利落地。

注重產學研一體化,打造完整產業孵化機制。在創新資源方面,啟奧園集中了7個生命科學領域研究院和重點實驗室,有超過2000名研究人員。園區臨近新加坡國立大學和南洋理工大學兩所國際頂尖大學,校內技術和專利對商業化轉化需求大。對此,啟奧園充分發揮技術交流分享平台作用,加速科研成果從研發到臨床已經進一步商業化的進程,形成了從上游研發到下游開發的完整產業創新鏈。園區內公共技術平台擁有從臨床研究、小試、中試到量產的全研發周期基礎設備,涉及結構生物學、藥物基礎及科學、影像及其他支持、臨床前試驗四大類共20多項公共技術服務,以租賃形式提供給園區內的企業。

在資本資源方面,政府產業基金、Bio*One資本有限責任公司、生物風險投資中心有限責任公司等多家資本機構駐紮園內。眾多國際及新加坡本土生物技術公司、製藥公司,包括雅培、葛蘭素史克、諾華、羅氏等,均與園內技術持有人開展項目合作,為小型初創企業提供研發資金支持。

產業發展經驗

新加坡生物醫藥產業的成功發展離不開國家層面戰略支持,產業政策支持和完善的產學研轉化體系三個方面。

1.戰略支持,構建明確的管理體制

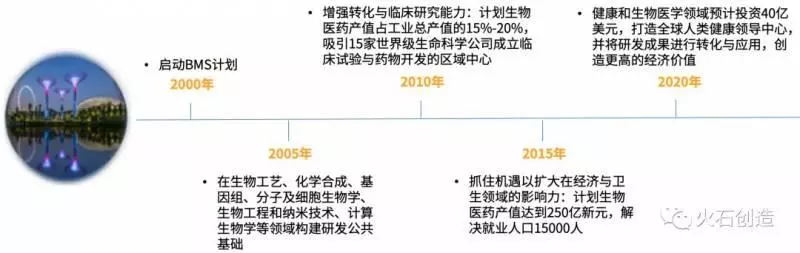

明確頂層設計規劃。2000年新加坡提出為期15年的生物醫學科學計劃(the Biomedical Sciences (BMS) initiative),分為構建產業基礎(2000-2015年)、增強轉化與臨床研究能力(2006-2010年)、抓住機遇以擴大在經濟與衛生領域的影響力(2011-2015年)三個階段實施,打造全球醫藥與醫療技術製造基地。2016年-2020新加坡政府又在RIE2020計劃(Research,Innovation & Enterprise 2020 Plan)中將健康與生物醫學領域作為戰略領域之一,致力於打造全球人類健康領導中心。

圖4 新加坡生物醫學科學計劃歷程

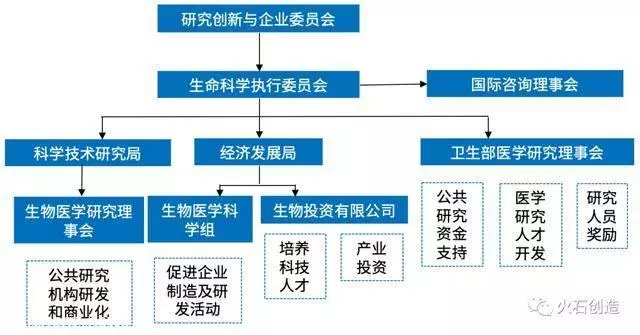

組建產業領導機構,明確職責分工。2000年6月份新加坡政府成立研究創新與企業委員會,下設生命科學執行委員會,由國際頂尖科學家組成國際諮詢理事會為其提供戰略建議,共同指導產業發展。

圖5 新加坡生物醫藥產業領導機構

2.構建研發扶持、稅收優惠、人才培養等產業政策

實施研發扶持。新加坡每年會在生物醫學的研發領域投入約15億新幣,並額外撥款37億新幣用於研發基礎設施建設。在2011年至2015年間新加坡政府共投入約160億美元以支持研發及創新型企業。此外,新加坡政府還組織了人類基因組研究計劃,5年內投入6000萬新元以支持本地常見疾病的基因療法研究。

提供稅收優惠政策。在新加坡設立國際或區域總部的生物醫藥企業,可享受低至15%的企業稅收優惠。按合格建築物或構建物施工、改建或擴建的合格資本支出,為企業提供初期25%免減稅,以及其後每年5%免減稅等。

培育本土人才與引進外籍人才並舉。本土人才培育方面,推出「生命科學人力開發計劃」,鼓勵更多醫藥領域的人才投身於生命科學領域的研發工作。同時提供充足的獎學金供本國成績優秀的學生到國外名校就讀醫學院,待畢業後回國服務。在引進人才方面,2008年政府成立專門人才引進機構,並制定薪酬、稅收、住房補貼、假期、子女入學補助、配偶工作等多種政策。

3.醫療體系與科研資源支撐臨床研究與產學研轉化

構建多層次醫療服務體系。新加坡擁有公立、私立和民間團體三種醫療機構,分別提供醫院治療,基層醫療和中長期護理三個層次的醫療服務。

建設科研機構,集聚科研力量。建設教育部、科技研究局、衛生部三個體系的多層次研究機構。教育部下屬管轄新加坡國立大學、南洋理工大學等國際一流高校,科技研究局設立12所生物醫學領域專職研究所,衛生部下屬管轄的所有大型公立醫院和專科中心在提供醫療服務的同時,也會進行相應的臨床醫學研究。

搭建多元主體合作平台,促進跨國公司、本土企業、高校與公共機構合作,推動科研成果轉化。羅氏與新加坡各類科研醫療機構合作成立轉化醫學中心,拜耳醫藥與保健公司和新加坡國立大學合作推進拜耳一體化轉化臨床網絡項目,諾華製藥公司與新加坡經濟促進局共同投資成立諾華熱帶疾病研究所等,激發產業創新研究活力。此外,新加坡作為亞太經合組織良好臨床規範 (GCP) 協調中心秘書處,在發展亞洲良好臨床規範中具有戰略性地位,由此吸引了賽諾菲、諾華等眾多製藥企業在此成立區域臨床試驗中心,推動產學研轉化。同時,一些全球CRO龍頭,如科文斯、Quintiles和ICON也利用新加坡這一優勢進行管理區域臨床試驗。

參考文獻

[1]Economic Survey of Singapore 2019,https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources

[2]Brighter Outlook for Pharmaceutical Industry,https://www.sgprocessindustries.com/articles/industry-articles

[3]新加坡國家研究基金官方網站,https://www.nrf.gov.sg/rie2020/health-and-biomedical-sciences

[4]新加坡裕廊集團官方網站,https://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/Pages/tuas-biomedical-park.aspx

作者:劉淑靜,王一純,羅睿

責編:老薑