新加坡作為一個島國,淡水資源短缺,新加坡在水資源利用方面的努力使其成為國際公認的綜合水資源管理模範國家。新加坡日用水量約為160多萬m³,其中住宅用水量占45%。到2060年,新加坡的總用水量可能會翻一番,其中非住宅用水量約占70%,而新生水和海水淡化將滿足新加坡未來85%的用水需求。

國際資訊|淡水資源缺乏的新加坡是如何供水的呢?

四個水龍頭

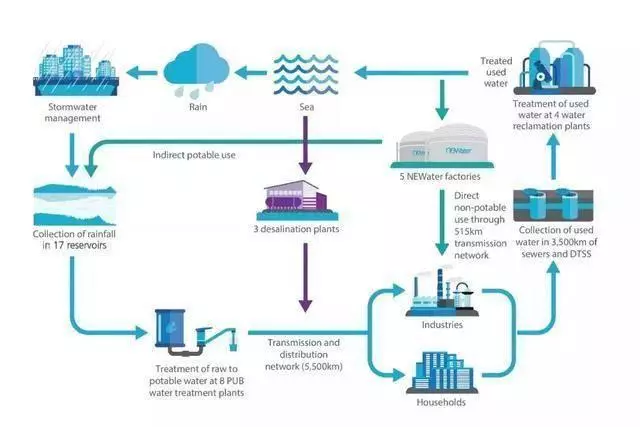

新加坡水資源由新加坡公用事業局(PUB)統一監督管理,在過去的50年里,新加坡建立了一個強大和多樣化的供水系統,被稱為「四個國家水龍頭」,這四個水龍頭分別是當地集水區的水、進口水、新生水和海水淡化。

國際資訊|淡水資源缺乏的新加坡是如何供水的呢?

1、當地集水區的水

新加坡雨量充沛,為了更多收集雨水,新加坡實行雨污分流制度,建立完善的雨水收集系統,成為為數不多的能夠大規模收集城市雨水用於飲用水消費的國家。這些雨水通過約8000km的河流,運河和雨水管網,彙集並引導至17個水庫,雨水的彙集面積能達到全國的三分之二。水庫中最具代表性工程為耗資2.26億美元建成的Marina Barrage(濱海堤壩)。濱海灣攔河壩是新加坡最具挑戰性的水庫項目,它由五條流經新加坡中心的河流供水,集水區域達到667公頃,相當於新加坡國土面積的1/6。

1.1水庫水質監測

PUB成立污染監測小組,進行野外勘察、監視行動。PUB會定期對水庫、凈水廠、凈水庫、配水網絡及給水點水質進行實驗室分析,確保供水質量符合世界衛生組織標準。PUB還在Marina、Punggol、Serangoon、Pandan 和 Kranji 這五座水庫投放人工天鵝和魔鬼魚的機器人,人工天鵝內部攜帶的傳感器可以完成對 pH 值、溶氧量、葉綠色含量、渾濁度等指數的監測;魔鬼魚的機器人可以監測水下生態系統的狀況,兩者配合可以更全面地監測引用水源的水質變化。

1.2集水區的綜合開發

新加坡政府極力開發集水區的綜合職能。PUB推出了一項簡稱「ABC」的計劃,即「活躍、美麗、乾淨」(Active,Beautiful,Clean),配套建立休閒娛樂設施,使水庫及河道不但能夠收集儲存雨水,同時形成一處美麗的景觀。

2、進口水

1962年與馬來西亞簽訂水資源進口協議,協議有效期至2061年。協議期間,新加坡每天可以從馬來西亞柔佛州河提取2.5億加侖的水,Linggiu水庫的建造就是為了方便從柔佛州河提取原水。

3、NEwater(新生水)

每年有約5.95億m3的污廢水經過處理成為滿足美國環境保護局和世界衛生組織標準的新生水,新生水的使用是新加坡的一大亮點,可以有效緩解水資源的短缺,實現可持續發展。新生水的使用可以追溯到20世紀70年代,2003年新加坡建設了第一家新生水廠,採用膜處理技術。新加坡目前建設有五家新生水廠,可以供應40%的用水需求。預計到2060年,新生水公司將滿足新加坡未來55%的用水需求。

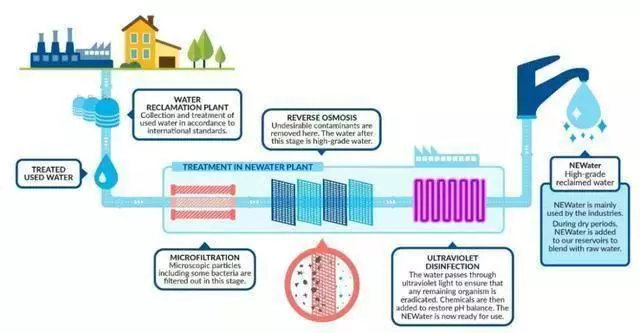

新生水的主要工藝流程是常規水廠出水後先經過精細格柵過濾,再進入微濾或者超濾工藝單元,出水進入反滲透工藝單元,去除細菌、病毒以及大部分溶解鹽。反滲透出水進行紫外消毒後成為新生水。新生水通過了15萬多項科學測試,完全符合世界衛生組織的要求,可以作為間接飲用和非飲用水使用。作為間接飲用水使用,主要是將新生水和水庫水混合後進行進一步處理;非飲用水主要是用於超潔凈用水要求的生產過程中,如用於半導體行業的晶圓製造,以及商業樓宇的空氣冷卻。

3.1深層隧道

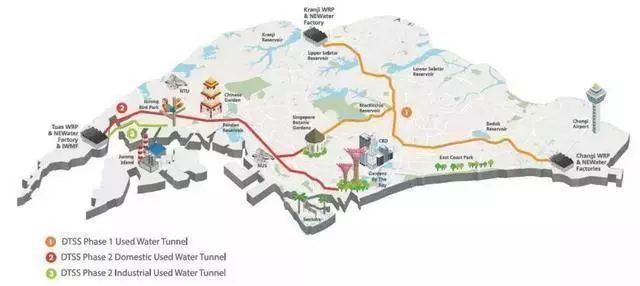

對污水的回收利用離不開建設深層隧道排污系統工程的建設,新加坡深層隧道排污系統工程分為兩期實施,由兩條大型深層隧道、五個新生水工廠、深海排污口和一個聯結污水管網組成。兩個深層隧道的設計直徑可達6米,建設在地下20米至50米處,通過連接水道管網與現有的水網系統連接在一起。第1期工程已於2008年完成,包括48km長的北面及支線隧道、60km長的連接污水渠、樟宜污水處理廠及排水渠。第2期工程預計於2025年完工,將把深隧道系統擴展至新加坡西部。2期工程將配套新建2座新生水廠,將新生水利用率從40%提高到55%。2座新生水工廠將建設在屋頂上,最大程度地利用土地。

目前,研究人員正研製能應付不同隧道情況的機器人及無人機系統,以監察及維修深層隧道污水收集系統。目前,PUB在下水道安裝了約1 000個傳感器及20個流量計,以實時監測水質和水壓,偵測潛在的溢流問題。

3.2下水道翻新技術

對於有缺陷和老化的下水道,PUB通常使用非開挖技術進行下水道修復,這可以最大限度地減少對公眾,業主和居民的干擾。

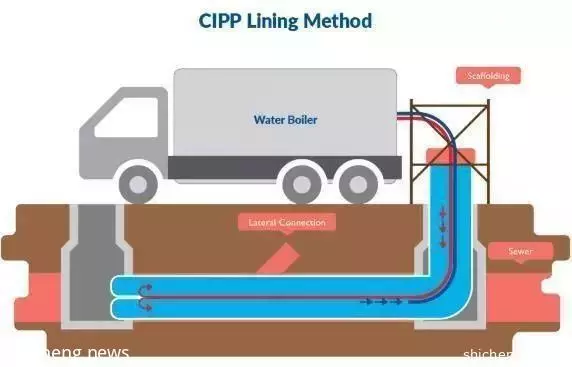

(1)現場固化管道(CIPP)襯裡方法

該種方法使用反轉過程(熱水或蒸汽固化)將浸漬熱固性樹脂的柔性襯裡插入清潔管道。

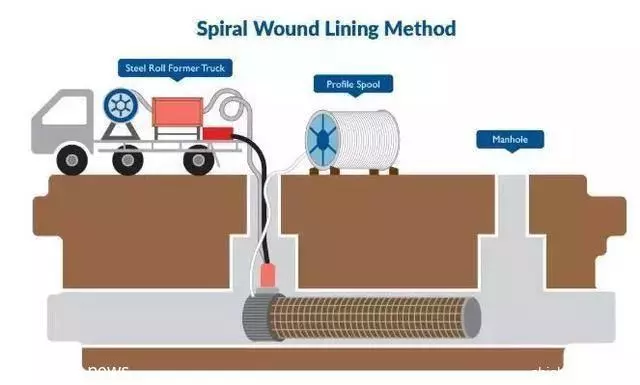

(2)螺旋纏繞襯裡(SWL)方法

通過人孔以螺旋形式纏繞互鎖PVC條帶,以在現有管道內形成新管道。

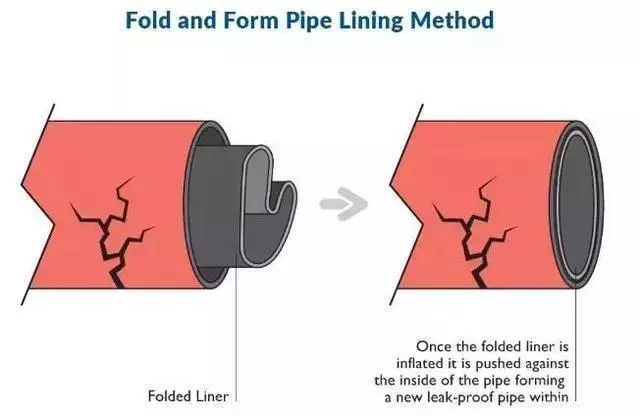

(3)摺疊和成型(F&F)襯裡方法

將「摺疊」形狀的連續預製PVC管線圈拉過現有管道,並使用蒸汽將其擴展回其原始的圓形形狀。冷卻後,在現有管道內形成緊密的襯裡。

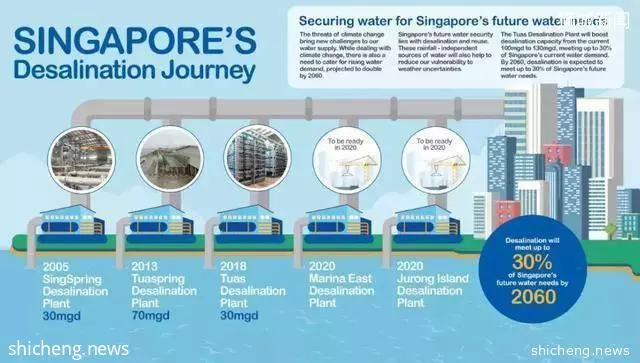

4、海水淡化

新加坡四面環海,因此新加坡積極投入更經濟有效的海水淡化方法。目前,新加坡建造了3個海水淡化廠,總裝機容量為130兆加侖,可滿足新加坡目前30%的用水需求。另外兩個海水淡化廠將在2020年建成。預計到2060年,脫鹽水將滿足新加坡未來30%的用水需求。

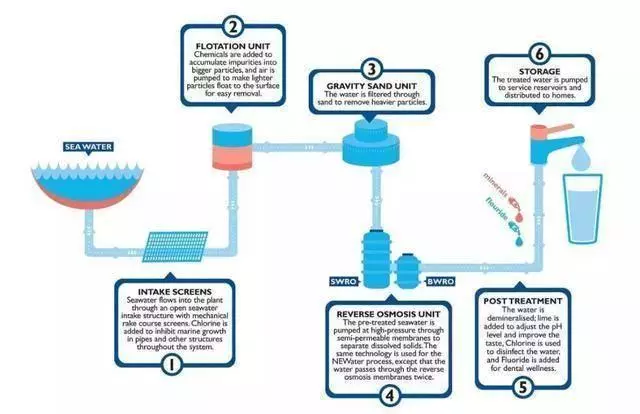

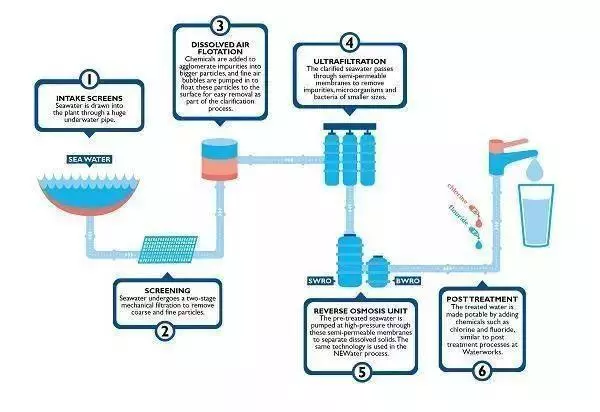

新春海水淡化廠是新加坡第一家海水淡化廠,建造於2005年9月,其日生產能力可達13萬m3,主要採用浮選、重力沉砂、反滲透等工藝流程。

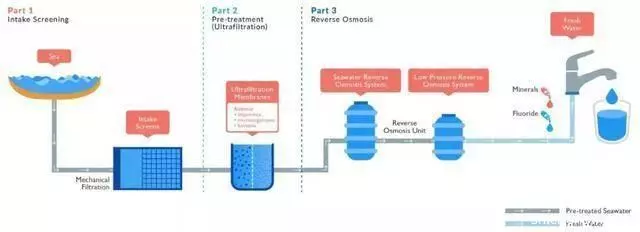

新加坡第二家海水淡化廠是圖阿斯普林海水淡化廠,日處理能力達約32萬m3。工藝流程是先通過機械篩除,然後超濾膜去除水中雜質、微生物和細菌,接下來仍然是採用反滲透技術。

第三家海水淡化廠是Tuas海水淡化廠,同時也是新加坡首家採用先進的預處理技術,將溶解空氣浮選和超濾相結合的淡化的淡化廠。廠區內超過一半的屋頂上安裝了太陽能電池板,為廠區的運行提供可再生能源。

目前新加坡海水淡化工藝主要採用的是反滲透技術進行海水淡化,耗電量約3.5k∙Wh/m3,能耗較大。目前新加坡在積極開發低能耗的淡化技術,例如利用電場從水中提取溶解鹽的電去離子技術和模擬紅樹林植物和廣鹽性魚類利用少量能量從海水中提取淡水的生物過程的生物仿生技術。其中電去離子技術目前在Tuas海水淡化廠進行試點,實現了1.65 k∙Wh/m3的低能耗運行,幾乎是常規反滲透技術所需能量的一半。

水質監測

新加坡的自來水符合世界衛生組織(WHO)《2008年飲用水指南》和美國《2008年環境公共衛生(管道飲用水質量)規例》,滿足直飲水的標準。而新加坡的新生水水質更加優良,甚至比水庫生產的自來水還要清澈。為了保證水質的清潔及安全,新加坡制定了從源頭到末端的全面可靠的抽樣和監測計劃,會定期收集水樣,進行化學及細菌分析。同時,PUB於2009年還發起了一項名為「新加坡無線水哨兵」的供水網絡遠程監測項目,在供水管道內安裝傳感器,以便即使應對管道爆裂或水質污染的情況。這些傳感器還能計算水中酸鹼度,間接反映水質導電指數。公用事業局還打算利用傳感器系統分析用水規律。據悉,每個傳感器造價為1萬新元,可24小時運轉,記錄下的數據將傳往公用事業局中央控制室。

水價

新加坡認為水價是反映水資源稀缺價值的重要有效機制,新加坡兩階段的價格調整一方面來源於水處理及水利基礎設施的大量投資,一方面也能讓消費者意識到水的稀缺價值。新加坡的水費包括水本身費用、水資源保護稅、處理處理費用等,根據最新的定價,新加坡居民每噸的水費在2.74美元~3.69美元,摺合人民幣18.31元~24.65元,遠遠高於上海的水價。