▲紀錄片《活在當下:懷念作家英培安(1947-2021)》截圖

我的丈夫英培安和我共處45年,去年1月10日他因胰臟癌去世。培安是一位專業作家,一共出版了29本著作,包括雜文、詩、長篇小說、短篇小說及文學評論。他離世後,不下10位文友在《源》雜誌、《聯合早報》、台灣的《文訊》、馬來西亞的《中國報》及香港的《聲韻詩刊》發表懷念他的文章。新加坡書籍理事會也舉辦一個悼念他的線上節目。台灣佛光山的講師林明昌主持一個評論他的長篇《騷動》的線上節目,邀請我參加。去年10月,國家圖書館中文部的負責人洪筱蕙訪問我,拍攝一個6分鐘的視頻,讓我談培安的生活與創作。筱蕙還在圖書館的網站上介紹了他創作的4本得獎小說。

這以後我開始整理他的遺物,包括幾千本的書籍。在整理的當中,我發現一個5分鐘的有關草根書室的視頻。視頻的拍攝者是培安的老朋友鄭加明。加明54歲,認識培安10多年。他上世紀70年代曾在新加坡工藝學院攻讀電影製作,畢業後在前新加坡廣播電視台影視部門拍紀錄片。曾拍攝政要的紀錄片,也拍過紅歌星孫燕姿的音樂視頻,後來他辭職出來當獨立製片人。他在偶然的情況下發現培安經營的草根書室,當時他和朋友合作,想拍一部有關女皇鎮的電影。他們需要一個編劇人,找培安幫忙。培安沒有答應,卻和他做了朋友。他們曾想籌拍一部有關培安寫作的影片,但因為加明對他的創作了解不深,沒有拍成,因此他的視頻只能看見他掃描草根外面的街景。之後他常常去看培安,買小吃去給他。培安去世他守靈兩夜,海葬時他在場,還拍了視頻。

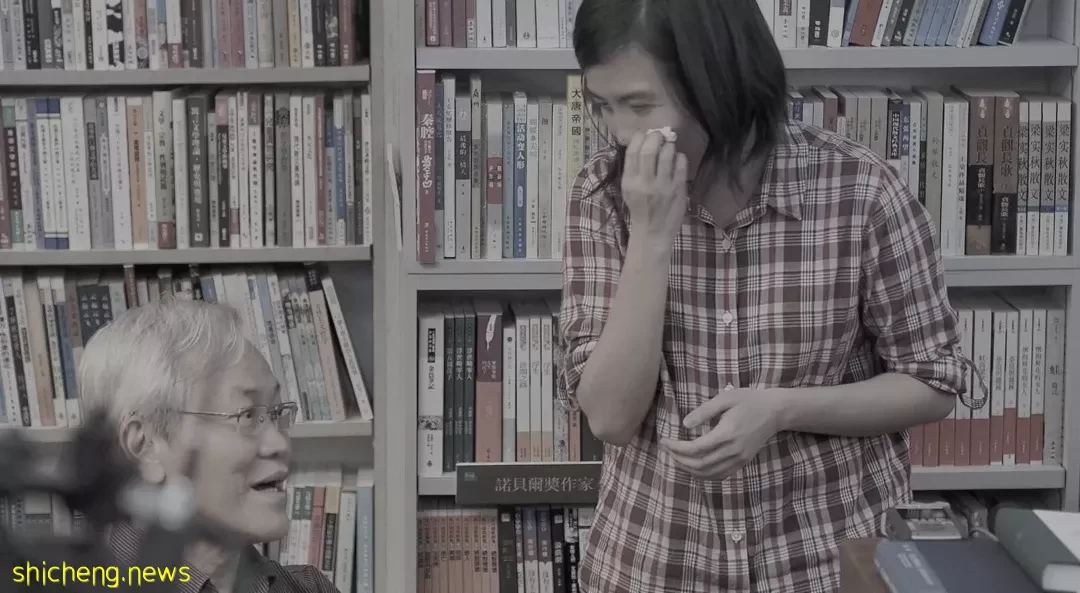

▲導演鄭加明和編劇吳明珠展示英培安的畫作

拍攝這一部影片的原因是英培安創作50多年,得過五個文學獎。上世紀70年代也寫過幾十個廣播劇,還開過華文書店,努力推介優秀的中、港、台出版的文史哲書籍。他還曾經出版《茶座》和《接觸》雜誌,通過文章介紹東、西方的文學和哲學。影片長達2小時45分,於今年2月在線上首映。我題名為《活在當下:懷念作家英培安(1947-2021)》,因為我覺得它最能反映培安的生活與創作哲學。

回想他的一生,其創作和他接觸過的人,發現受他影響的人還不少。因為他在世時我們溝通頻密,我知道我有把握編寫一個充實的劇本。去年11月初,我把加明找來,建議拍一部紀錄片,由我寫劇本。他便去申請一項國家藝術理事會給冠狀病毒期間失業人士申請的贊助金,很幸運,他的申請得到批准。短短一個星期內,我完成一個四千字的劇本,開始聯絡受訪者,密集地進行拍攝。加明負責複雜的後期製作工作。電影是華語片,但由於加明是英校生,我先用英文寫一遍,和他討論,之後再寫一部完整的華文劇本。

加明說:「雖然這是一部紀錄片,但我不能平鋪直敘地呈現手頭上的材料。我需要說故事來吸引觀眾。一部電影的開頭,中間的展開和結尾最重要。我安排一個時光倒流的開場白,讓婉菁慢步走向她的城市書房,也就是以前培安開的草根書室的舊址。接著明珠的聲音出現,告訴觀眾培安童年時住橋北路,還朗誦一首他描述白沙浮的詩作《在夜晚,夜晚12點鐘》。同時我以作曲家索斯塔·古慧之的華爾茲音樂做背景音樂,為畫面添加輕鬆的氣氛。」

▲左起陳婉菁、英培安和吳明珠合唱粵語歌曲《萬水千山總是情》

培安15歲開始寫詩,一共創作了100多首。有抒發性情的,反映人道主義精神的,也有魔幻色彩的兒童詩。有人評論他的詩想像力豐富,意象鮮明,擅用比喻。

接受訪問的人包括受他影響開創獨立書店的陳婉菁、受他啟發創作長篇小說的李青松、把他的三個劇本《人與銅像》《寄錯的郵件》及《愛情故事》搬上舞台的新加坡大路劇社社長謝宏凱、把他的《畫室》改編成戲劇的九年劇場藝術總監謝燊傑以及把他的五首詩作配上影像和音樂,在網絡上呈現影像詩的梁海彬。

▲陳婉菁受英培安的影響開創獨立書店

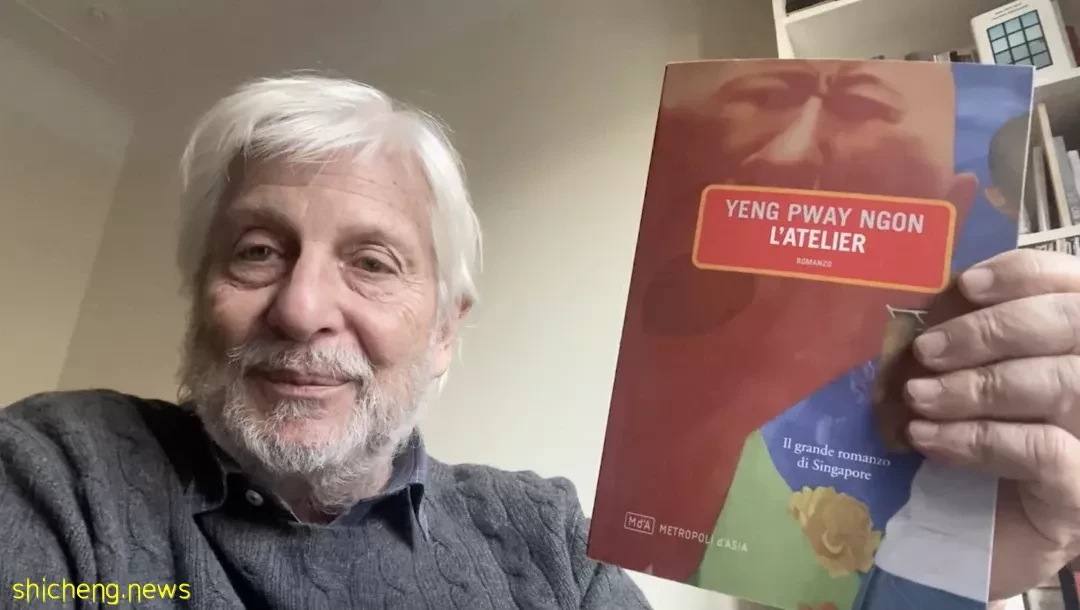

個人方面,有他少年時的密友吳偉才及近幾年見面最多的朋友沈璧浩。我們還訪問出版《畫室》義大利版的安德利亞·貝里尼。目前義大利版已經售罄。英譯《騷動》和《戲服》的新加坡人程異以及翻譯《孤寂的臉》的娜塔莎·布魯斯也通過視頻分享他們的經驗。

▲安德利亞·貝里尼出版義大利版的英培安得獎小說《畫室》

比較少人知道的是培安在香港也小有名氣。香港的雜誌《聲韻詩刊》一個月前刊登一個專輯,發表10多位新馬文友紀念他的詩作。我國得獎女詩人歐筱佩是策劃人。為了不要因為文學題材而顯得沉重,加明添加我即興起舞和漫步公園的片段。因為我是主要的敘述人,我的片段最多,天氣炎熱,拍攝一定要打燈,那感覺也不好受。但我身負重任,也要盡力而為,真的是苦中作樂。

婉菁在訪談中回憶培安,每一段她說話時都是強忍住眼淚。她說:「英先生每年都會問我,婉菁,你的理想是什麼?」

在眾多受訪者中,李青松的談話時間最長。青松原本不會創作,經朋友介紹認識培安,閱讀了許多好書,最終出版長篇小說,寫作現在是他的最愛。他和培安經常聊文學,對他的了解很深厚。他說培安的每一部小說都深厚地刻畫人物,例如《畫室》挖掘藝術家內心的孤獨感。他們熱愛藝術,卻和現實生活的要求互相衝突,因而產生挫折感。這部小說涉及的範圍很廣,包括印度和歐洲。他說:「培安寫作是不斷在挑戰自己,每一部小說在技巧和題材上都求新。他同時也向後輩的創作人提出一個挑戰:看我敢這樣玩,你們有誰可以這樣寫。」他也記得培安在醫院和癌症搏鬥,強忍住痛苦,和他侃侃而談。

▲李青松非常了解英培安的思想

培安最新的詩集《石頭》於2020年出版。令我印象深刻的一幕是:他說他有很多詩要寫,叫我拿筆出來,可是當我準備好了,他卻一句話也說不出來。我和加明在整理資料時,發現一批培安創作的鉛筆素描,水彩畫和油畫。培安喜歡畫畫,曾幾次和畫家朋友們一起租畫室練習人體畫。我們選了幾幅,放在城市書房展覽。加明為之寫一篇序言,題名《為見而求》。展覽於5月初書房遷居如切路結束。有關培安的故事,有興趣的朋友們可以上YouTube觀賞《活在當下:懷念作家英培安(1947-2021)》。

(作者為本刊特約撰稿)