調查顯示,超過四成受訪者為了改善工作與生活平衡,會考慮辭去他們現有的工作。(聯合早報)

作者 王震宇

韓國幾個月前宣布,擬修改法案把每周工作時間從52小時增至69小時,引起不小的反彈,讓人無法理解員工如何能從中受惠。

一個月後,新加坡一名女老闆在社媒平台上宣稱,只要求員工每天只需工作六小時,還說這樣反而能更有效率,在網上引發「朝十晚四」能否行得通的討論。

單從工時來看,以上兩種工作安排哪個更吸引人或許不言而喻,但他們其實都在推崇「工作與生活平衡」模式,當中也有各自的利弊。

尤其在歷經疫情過後,許多員工對「工作」的觀感出現變化,隨著工作與生活的界線變得模糊,也更渴望能在兩者之間取得平衡。

跨國人力資源機構任仕達(Randstad)今年初展開了一項調查,收集32個地區超過16萬名受訪者的反饋,當中包括2753名將所在地標記為新加坡的工作人士。

針對新加坡區受訪者的一個吸引眼球的調查數據是: 為了促進工作與生活之間的平衡,41%的受訪者會急切考慮辭去他們現有的工作。

新加坡上班族。(海峽時報)

任仕達新加坡區董事經理佳雅·戴絲接受媒體訪問時強調,為讓員工達致工作與生活平衡,僱主僅僅提供靈活工作選項仍不足夠。她說:

「更重要的是,了解工作如何融入員工的生活,知道公司能提供哪些方面的支援,讓他們有效率地工作之餘,也有足夠的休息時間。」

薪資不再是求職者最大考量?

對新加坡人來說,在追求工作與生活平衡的過程中,最大的阻礙是什麼?

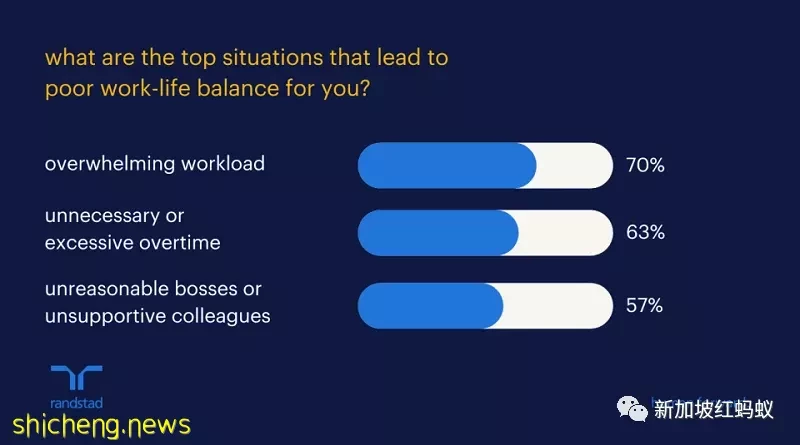

根據任仕達去年底公布的另一項調查結果,約七成的新加坡受訪者坦言,工作量遠超負荷是生活與工作失衡的主因。

其他因素還包括:毫無意義或過度的加班(63%),以及老闆不講理或同事沒給予支持(57%)。

工作量遠超負荷、毫無意義或過度的加班,以及老闆不講理或同事沒給予支持,是新加坡上班族無法在工作與生活之間取得平衡的三大因素。(任仕達官方網站)

33%的受訪者也進一步透露,他們之所以得加班,是因老闆和同事會在夜晚或周末發來電郵和手機簡訊。

不出所料,也有29%的受訪員工對「工作與生活平衡」的定義是: 有足夠的私人時間與喜歡和關心的人做我喜歡的事。

這種「我是上班族,不是上班奴」的思維和心態,不僅成了一些工作人士的人生哲學,不少求職者也把它列為找新工作的主要考量與條件。

任仕達調查發現,會讓員工「丟信」離職的幾大因素中,改善工作與生活平衡排在第一位,薪資太低以及生活成本增加則緊跟其後。

調查報告指出,新加坡求職者在選擇和考慮潛在僱主時,能否取得生活與工作平衡比起極具吸引力的薪酬和福利來得更重要。(聯合早報)

任仕達報告說: 「這些調查結果反映,新加坡求職者在選擇和考慮潛在僱主時,能否取得生活與工作平衡比起極具吸引力的薪酬和福利來得更重要。」

任仕達新加坡區董事經理佳雅·戴絲補充說:

「對員工而言,保持穩定就業和良好的薪酬福利固然重要,但人們也積極探尋能支助他們的事業發展,讓他們在工作中能感覺良好的企業。」

調查也揭露,約79%的受訪者在工作上更看重非錢財效益(non-monetary benefits),包括可改善工作滿意程度和工作與生活平衡的非實質措施。其中,受訪者把「與同事和上層保持良好關係」列為最重要因素。

Z世代更推崇「不要為了錢而不要命」

雖然調查沒透露受訪者的年齡層,但任仕達在報告中總結時特別點出一個群體: Z世代。(編按:1996年至2010年出生的人)

報告說,新加坡企業必須適應員工不斷變化的期望,與其保持一致,包括了解求職者一直在改變的優先考量,尤其是Z世代關心的事項,因為他們如今在找工作時會著重於自身心理健康。

也就是說,Z世代在工作上更傾向於不疲於奔命,並更重視自身利益。

Z世代找工作時更著重於自身的心理健康。(海峽時報)

話說回來,即便員工的心理健康和福利很重要,也在社會上引起更多的關注,不過調查終究只是調查,紅螞蟻很好奇給予反饋的那些受訪者,又有多少會真的選擇不向現實低頭?

幾乎能肯定的是,隨著越來越多年輕工作者在心態上的轉變,新加坡就業市場的文化也必將在未來幾年出現相應變化。

如何在不影響公司盈利的前提下,確保員工維持效率的同時又能讓員工獲得應有的福利,對公司產生歸屬感和忠誠度,是僱主們絕對不容忽視的「必修課」。