策展人維迪亞·穆爾蒂指出,本地人現在所經歷的「新常態」如安全距離、隔離病患和注意個人衛生等措施都可追溯至過去採取的應對傳染病方法,「而就如同歷史,我們也將度過這次危機」。

聖約翰島19世紀末至20世紀中期曾幫助新加坡阻斷了天花、霍亂和麻疹等傳染病病毒的傳播,從各地南來的移民入境前都得在此接受檢測、隔離和治療,島上營房曾一度接待約6000人。

積極投身社會改革的先賢林文慶,是當年華人社會與英殖民政府之間的溝通橋樑,他在1896年率領的調查委員會發現當時大部分居民的生活條件惡劣,因此建議執政者改善衛生情況。畢業於英國愛丁堡大學醫學系的他,也曾到妓院為妓女看病,並為死於傳染疾病者發出證明。

翻開新加坡的歷史篇章,不難發現本地在不同時期對抗傳染病病毒的記載。

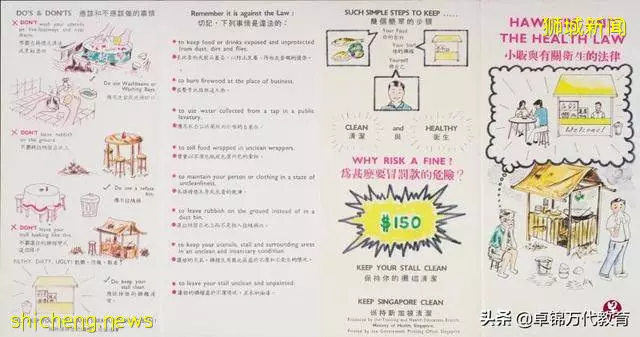

在經歷冠病疫情的當下,新加坡國家博物館推出數碼展覽《身體力行:新加坡公共衛生危機與應對》(Every Body Plays a Part: A Showcase of Public Health Crises and Responses in Singapore),以39個藏品和一張近期委託攝影師拍攝的照片,梳理新加坡的傳染病和公共衛生歷史,過去的防疫措施如何在目前的冠病疫情管控中重現,其中35個藏品從未在國家博物館展出。

星期五起可瀏覽完整展覽

展覽分為四個部分,涵蓋隔離、疫苗接種、公共衛生和民間療法,公眾可從來臨的星期五(18日)起到國家博物館網站瀏覽完整展覽。

策展人維迪亞·穆爾蒂(Vidya Murthy)指出,本地人現在所經歷的「新常態」如安全距離、隔離病患和注意個人衛生等措施都可追溯至過去採取的應對傳染病方法,「而就如同歷史,我們也將度過這次危機」。

在策劃這次數碼展覽時,維迪亞與團隊捨棄冗長的長篇論述,改以圖像和輔助文字在網上呈現展覽。團隊也通過社交媒體推送有趣內容,也將在網上舉辦「卡介苗(BCG)日記」活動,鼓勵訪客分享在學校接種疫苗的經歷。

國家博物館館長曾美君說:「作為國家博物館,我們不僅力求反思歷史,也希望對新加坡當下正在經歷的重要事件做出反應,藉此啟發新加坡人之間的對話和聯繫。」

徵求公眾捐抗冠病物品供未來展出

如果讓你選擇一件物品代表你在這段時期的抗疫經歷,或家對你的意義,你會選擇哪件物品,原因又有哪些?

前身為萊佛士圖書館與博物館的國家博物館,從19世紀起收集有關當代新加坡的文物,館藏時至今日擴大涵蓋本地社會歷史與影響本地人生活的各種重要事跡和里程碑。

公眾捐贈的物品可呈現當代社會的不同面向,繼而有助形塑博物館未來的展覽。

今年的當代新加坡收藏系列主題聚焦冠病疫情,國家博物館希望收集有關日常生活、疫情期間無名英雄的照片和物品,包括因應疫情出現的自製口罩、藝術作品、手作海報、家庭或個人用品等。獲選物品有機會在未來的展覽中展出。