北大地質學才女、39歲媽媽、公司職員......一個看起來和電影沒有交集的美女,居然從零學習,轉型為華語電影節開幕電影《七天》的導演!

《新加坡眼》採訪了這位傳奇新人導演,一起聽聽她的故事。

電影《七天》講了什麼

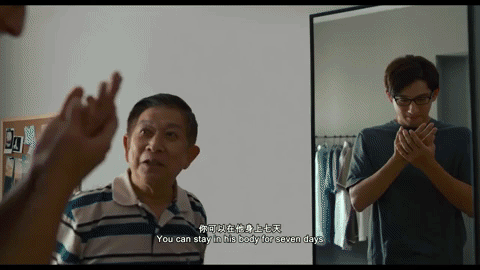

新人導演吳可嘉的《七天》講述,女孩愛詩因一場車禍意外離世,她的靈魂沒有選擇輪迴,而是多年陪伴著家人們。

機緣巧合之下,愛詩靈魂進入到弟弟愛翔的身體里,只能待短短七天。

利用在弟弟身體里的七天,女主踏上一場難以忘懷的「人生」旅程。

這樣一部依託親情的電影,既有輕鬆幽默的搞笑橋段,也探討了產後抑鬱、中年危機等社會問題。

這些30-40歲遇到的棘手情形,也是導演自己和周邊人經歷的一種寫照與自省。

中年媽媽的職業轉型:

賞指南重拾青年時期電影夢

導演吳可嘉並非電影專業出身,她本科畢業於北京大學地質系,後來在網際網路公司工作,2009年來到新加坡。 和電影為數不多的交集,始於吳可嘉本科時候選修的《世界電影史》這門課。吳可嘉說,選課原因其實是因為聽說課上會經常播放電影,感覺比較輕鬆,但是沒想到學了之後反倒激起了她對電影的興趣,便把所有的課程都堅持學完,還在課後花了不少時間。

吳可嘉笑談,其實從那以後不管是她的學習還是工作方面都和電影沒有太大的交集了,但可能就是因為在大學的時候修讀了這門課,才在心裡默默種下了一顆「電影夢」的種子。

2020年,受疫情影響呆在家,吳可嘉想做點事情提升自己,憑著一腔熱情吳可嘉報名了藝術機構,學習影視製作相關課程,但沒想到這件事情就真的堅持了下來。

作為媽媽的吳可嘉,為拾起年輕時期的電影夢,只能利用凌晨4點到6點的碎片時間,進行劇本創作等。後面還開始了找投資人、拍攝等一系列大工程。

走出半生,中年二娃媽要轉身變為導演,大膽逐夢!這樣勇敢的決定,不僅沒有嚇到親友,反而得到了家人的大力支持,他們覺得人到中年能夠找到自己很熱愛的一項事業是很不容易的,能堅持下去,並且做出一定的成就是很可貴的。

首次拍電影克服重重困難

講述新加坡的故事

吳可嘉表示,第一次在新加坡當導演對她來說挑戰性非常大,也是一個完全不一樣的嘗試。首先是自己需要不斷地學習,其次就是要面臨各種拍攝時的變數。這些變數是不管前期怎麼做準備,都不能做到完全按計劃進行,所以很多時候就要做到以不變應萬變,而且要有很強的現場解決問題的能力。

據吳可嘉回憶,當時在拍攝的過程當中就遇到過很多突髮狀況,比如因劇組有人感染需要不斷調整拍攝計劃、一些拍攝地點因為疫情管理的要求突然不可以用、在拍一些戶外鏡頭時經常會遇到暴雨等等。吳導表示,雖然在拍攝過程中遇到過很多挑戰,但這讓整個拍攝團隊都學到了很多東西,而且還培養了大家之間的默契。

處女作選擇講述新加坡的故事,和吳可嘉對新加坡的喜愛十分相關。新加坡的多元文化、乾淨安全的環境,吸引吳可嘉在此定居了14年。

《七天》電影中出現了很多在本地比較熟知的場景,比如小販中心。還有一些景色是在本地都鮮為人知的。

吳可嘉說,她想呈現一個很不一樣的新加坡給觀眾,讓大家在電影中不但可以看到熟悉的場景,還能看到很多新鮮的、以前沒有看到過的地方。

另外,吳可嘉還特意在電影里凸顯了一些新加坡美食,希望能將新加坡文化分享給更多的國外觀眾看。

願景:鼓勵更多人追求自我

談到願景,吳可嘉希望能夠通過這部電影鼓勵大家多去尋找一些實現自我人生價值的方式,以及多去嘗試一些新的愛好或者工作。經歷一些不同的人生過程也能更好地去重新了解自己、認識自己。

「電影的主題是自我探尋,激勵大家找到自己,成為自己,最終用自己喜歡的方式生活。電影中很多觀點是我自己的人生感悟,希望能得到大家的共鳴。」

"我們都會因為生活而繁忙,會在生活當中扮演不同的角色,可能是員工,可能是老闆、下屬、媽媽還有妻子,這是不可避免的。但是,一定不要忘記給自己一個充電的機會,並且要不斷地去尋找自己內心裏面的愛好,體驗不同的活動或者是新的生活方式,來幫助自己找到最適合自己的事業或者方向,這樣可以讓我們在工作和生活當中更容易找到自我價值的實現。"吳可嘉這樣談自己拍電影的心路歷程。