西班牙已經歷一周的熱浪,圖為西班牙城市薩莫拉發生森林野火。(路透社)

作者 王震宇

戶外氣溫高達40攝氏度,究竟是什麼樣的感受?

這是目前歐洲多個國家正經歷的,而絕非一個「熱」字足以形容。

這裡給大家舉幾個例子:

上個月,法國已遭受連續兩個月的春季熱浪侵襲,而西班牙、義大利等國也無法倖免;本月份,則輪到波蘭及東歐地區「中招」。

西班牙、希臘及法國都出現了森林野火狂燒的現象。

就在(18日),西班牙的一輛列車在行駛途中,因遇上西北省一帶的林火而一度無法前行,車內乘客拍下的視頻可見列車窗外的熊熊烈火。

有科學家指出,歐洲熱浪的頻率及強度,正以比起地球上任何一個地方更快速地增加,包括美國西部。

截至6月底,葡萄牙約96%的大陸已面臨嚴重或極度乾旱。(葡萄牙新聞網)

急流變化、北極變暖或使歐洲升溫乾燥

天氣異常現高溫,與全球暖化絕對離不開關係,但全球暖化並不是唯一因素。

德國波茨坦氣候影響研究所本月初發表的一項研究指出,歐洲熱浪的頻率和強度在過去40多年裡有所增加,而其增幅在一定程度上與高速氣流(jet stream)變化有關。

據《紐約時報》報道,研究員發現,當高速氣流暫時分裂,兩個分支之間的區域會留下弱風和高壓空氣,促使熱量積聚。歐洲許多熱浪就是因為這個現象而形成的。

研究指出,歐洲熱浪的頻率和強度在過去40多年裡有所增加。圖為英國人民在炎熱天氣下撐傘步行。(路透社)

上述研究的第一作者洛絲教授認為,大西洋環流的變化也可能影響了歐洲氣候。

大西洋環流是世界主要洋流之一。洛絲去年發表的一篇論文指出,隨著全球變暖,大西洋環流的減弱會引起大氣環流的變化,導致歐洲夏季更加乾燥。

北極變暖的速度比世界其他地區快得多。(法新社)

參與研究的美國哥倫比亞大學研究員科恩霍飛爾教授則表示,北極急速變暖也可能是歐洲熱浪的肇因之一。

他說,北極變暖的速度比世界其他地區快得多,這使它和赤道之間的溫差下降,進而導致夏季風減少,造成熱浪天氣持續更久。

總理夫人「溫」馨提醒:多喝水關注小孩情況

距離夏季結束還有兩個月,但這股熱浪究竟還會「糾纏」歐洲多久,仍是個未知數。

我國今年5月也曾記錄當月最高溫,但邁入7月份,日均氣溫料介於24攝氏度至33攝氏度;氣象署也預測,下來兩周將有更多雷雨,部分日子的氣溫還可能因此稍降至23攝氏度至32攝氏度。

邁入7月份,新加坡日均氣溫料介於24攝氏度至33攝氏度。(海峽時報)

本地的天氣雖然沒有歐洲的那麼極端,但大家還是要避免中暑,並攝取足夠水分。

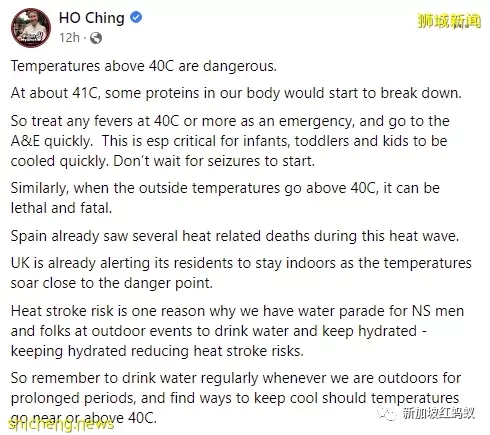

總理夫人何晶就藉由歐洲高溫現象在個人面簿發文,提醒國人如果長時間待在戶外,要記得多喝水,也要在氣溫逼近或超過40攝氏度的時候,設法讓體溫下降。

何晶也說,發燒至少40攝氏度都應被視為緊急情況,應立即到醫院急診部就醫,尤其嬰兒或小孩,更需趕緊為他們降溫。