為推動全民抗鹽,保健促進局將確保商家售賣更多種類的較低鈉含量醬料及調味料。(海峽時報)

作者 王震宇

上個月,為了鼓勵全民「抗糖」及預防糖尿病,衛生部長王乙康宣布,本地商家售賣的現泡飲料、泡泡茶等甜飲,菜單上須印上營養等級標籤,糖分過高飲品不得打廣告。

一個多月後,政府又再次號召國人,準備向另外一種調味料「宣戰」:鹽。

今年3月,衛生部在國會上曾揭露一組關鍵數據:

新加坡人每日平均納(sodium)攝取量高達3600毫克,或相等於一個半茶匙的鹽;

相較於國際衛生組織建議的日均2000毫克納攝取量,多出近一倍。

衛生部當時也宣布,保健促進局將鼓勵供應商及餐飲服務業,以低鈉鹽取代一般食用鹽。

周三(28日),保健促進局進一步透露這場「抗鹽」大戰的更多細節。

其中當局設下的最大目標,就是要在下來五年內,把國人的納攝取量降低15%,即日均鈉攝取量減至3100毫克。

下周起,本地超市將出售鈉含量減少三成且價格實惠的較健康食用鹽。(海峽時報)

保健局的全盤計劃還包括: 下周起出售鈉含量減少三成且價格實惠的較健康食用鹽、確保商家售賣更多種類的較低鈉含量醬料及調味料,以及推行長達幾年的全民抗鹽宣導活動。

我國11年前就開始向鹽宣戰

政府多管齊下,再度敲響「全民抗鹽」的號角,究竟能取得多大的成效?

畢竟這已不是我國首次「抗鹽」。

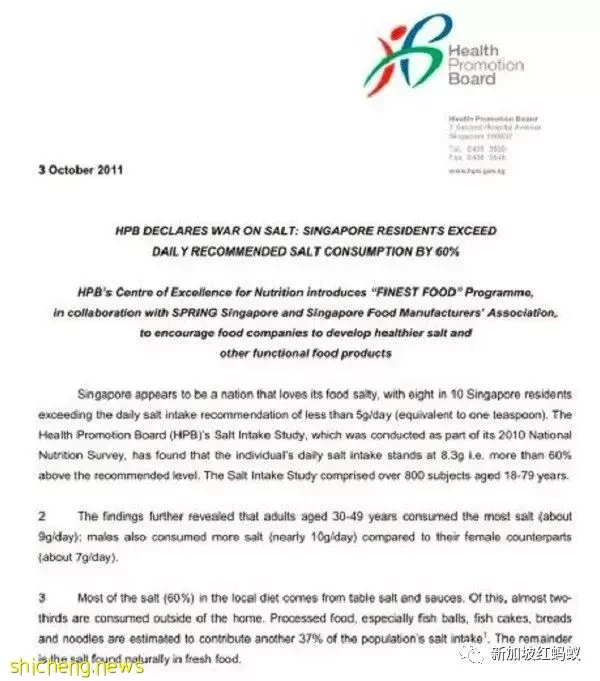

紅螞蟻扒了扒資料,保健促進局其實早在2011年就曾向鹽宣戰。

(網際網路)

保健局當年在發給媒體的新聞稿中說,新加坡人的日均鹽分攝取量超標六成,而且高達六成的鹽分是從食用鹽及醬料中攝取。

保健局當時也透露,將會與業界夥伴合作,研發一種比一般食鹽的鈉含量少25%的較健康選擇食用鹽,目的是為了在2015年之前,把日均鹽分攝取量超標的人口減少30%(從每10人當中的八人減至六人)。

相隔11年,同樣是減少鈉含量、推出較健康的食用鹽,蟻粉會否感覺當局採用的抗鹽方式,某程度上來看似乎有些「熟口熟臉」?

實際上,在這11年里,政府也曾推出多個相應措施:

從2018年起,保健局就為醬料製造商,尤其是那些供應給餐飲服務業的商家提供資助,讓他們能重新調配商品以符合減少鈉含量的標準;

2021年5月,在整體政府較健康餐會準則下,當局也推行低納標準,要求所有被政府採購單位(government procuring entities)聘用的餐飲供應商,在烹調食物時一律得使用鈉含量較低的食材。

這些措施背後的信息是相同的:呼籲國人適可而止,不是完全戒鹽、而是少吃。

每三名年齡介於18歲至74歲的新加坡人當中,就有一名患有高血壓,而納攝取量過高是增加患高血壓風險的主因之一。(海峽時報)

然而11年過去了,為何這個名為「鹽」的敵人還是難以擊倒?

答案或許是,道理人人懂,但並非人人想恪守。在痛痛快快吃香喝辣盡情享受當下時,許多健康意識自然而然就被拋諸腦後。

數據顯示,2019年至2020年,每三名年齡介於18歲至74歲的新加坡人當中,就有一名患有高血壓,而納攝取量過高就會增加患高血壓的風險。

另有報道指出,有鑒於疫情打亂了生活方式,部分國人的鈉攝取量可能在這期間增加了。

政府唯有再次要求人民,在飲食習慣中減低鹽分。

低鈉鹽淡而無味?

衛生部長保證「味道一樣」

除了上述「信息式」的宣導,衛生部兩大領導也用另一種方式鼓勵人民「抗鹽」:

直接吃給你看。

王乙康Tiktok上傳一段視頻,內容是他與衛生部兼律政部高級政務次長拉哈尤輪流試吃兩道菜。其中一份是用一般食用鹽烹煮、另一份則以低納鹽烹煮。「盲測」結果顯示: 即便以不同種的鹽烹調,食物的味道其實沒有太大差別。

(Tiktok截圖)

王部長最後也不忘向國人「推銷」低鈉鹽:

「低鈉鹽」的成本高一些,每年至少會高出幾元,但通過保健促進局的補助與津貼,我們會確保它的價格像一般食用鹽那樣實惠。一開始我們會先從小販中心和餐館著手。」

網民:什麼都要減,還有樂趣嗎?

有關當局如此勞師動眾,又「軟硬兼施」,誓「鹽」要讓人民的盤中餐不要那麼重口味,不知國人準備好一起「參戰」了嗎?

有網民的第一反應是,他不愛吃平淡無味的食物。

「保健局要我們少糖、少油、少鹽,那該如何享受用餐的樂趣?」

也有網民打趣說,有些人確診後味蕾受影響,後遺症是食物吃起來「無味」,於是不自覺地加入鹽及醬油等。

一名網民則建議,下來是否要開始徵收鹽稅?

衛生部長王乙康今年初曾透過書面答覆,說明我國會否會徵收鹽稅。

「全球有一些國家針對鈉含量過高的加工食物徵稅,包括匈牙利、墨西哥、斐濟及湯加(Tonga)。衛生部會以此配合其他財政和監管措施進行研究,看看我們如何能幫助減低新加坡人的鈉含量。」

(海峽時報)

看來,雖然不排除徵收鹽稅的可能性,但或許暫時還不會實施。