「華族文化是我們的根。我們不能失去文化的根,以免隨波逐流。」

新加坡總理李顯龍不止一次強調,不能失去華族文化的根。

(李顯龍參加2023年碧山—宏茂橋公園中秋活動。圖源:MCI)

昨晚(9月23日),李顯龍出席宏茂橋以及德義區在碧山–宏茂橋公園的中秋慶祝活動。

他說:「世界正值多事之秋,在新加坡的我們,要穩固地解決自己的問題,乘風破浪、勇往直前。我們的社區也一樣重要,不同種族和群體一起慶祝傳統節日,凸顯我們的甘榜精神。預祝大家中秋節快樂、幸福安康!」

之前,李顯龍曾說,我們必須做好中華文化傳承的工作,年輕一代才可以接受悠久歷史的薰陶。

他說,對華族文化,新加坡政府一向來全力支持,讓華族文化能夠薪火相傳。

前不久,在新加坡廈門公會舉辦的「閩南文化在新加坡」國際研討會上,中國著名文化傳播者意公子就以「愛拼才會贏」為講題,闡述她對華人文化的認識與理解,尤其是閩南人的遷徙與發展。

意公子說,人類遷徙的歷史,就是打拚求生存的歷史。

無論是中原到閩南的衣冠南渡,或是福建人從閩南下南洋,無不見證了這種打拚的精神。

意公子說,我們必須有拼搏的精神。愛拼不一定會贏,但愛拼一定不會輸。

(意公子:愛拼不一定會贏,但愛拼一定不會輸)

意公子說,福建北、西、南三邊被雁盪山脈、武夷山脈、玳瑁山脈所擋,東邊是大海,素來有「八山一水一分田」之說,在農耕時代,易守難攻,是兵家不爭之地。

在歷史上,從公元四世紀到十二世紀,經歷了三次衣冠南渡,中原和江浙富庶地方人氏為了逃避戰亂,紛紛南下,有一部分進入福建。唐初,陳政、陳元光父子率領河南光州固始將士及家眷近萬人,入閩平亂,這些中原移民及其子孫後來成為閩南漳州及泉州、龍岩和粵東潮汕一帶的居民主體;後世尊陳元光為「開漳聖王」。

唐朝滅亡之後,進入「五代十國」時期,其中包括閩王王審知於909年建立的閩國。王審知注重教育,吸納中原逃離戰亂的人才,積極發展海外貿易,使福建的經濟和文化得到很大發展。

意公子在新加坡:「愛拼不一定會贏」

在研討會開幕致詞中,祖籍福建同安的大會主賓、財政部兼交通部高級政務部長徐芳達指出,維護好文化的根是所有宗鄉會館的使命,才能對母族文化有更好、更深的認識,而也能加強新加坡人的身份認同。

新加坡廈門公會會長汪家裕說,我們要積極傳承傳統文化,灌輸傳統價值觀,那麼,傳統文化才能在新加坡繼續創新,更上一層樓。

從宏觀歷史和文化說起

本次研討會分上下兩場,上半場主要討論相對宏觀的閩南歷史和文化,下半場則聚焦語言、民俗、飲食、峇峇娘惹等相對微觀的課題,同時也談廈門公會的歷史與演變。

柯木林是上半場第一位主講人,他的講題為「我對新加坡閩南文化的認識」。

柯木林先從閩南文化的定義和特性說起,認為閩南文化有五個特性,即海洋性(開拓、創造、冒險)、開放性(廣闊空間的文化體系)、多元性(閩南語是借用外來語詞彙最多的方言之一)、兼容性(本土化)、商業性(閩商精神)。

(柯木林)

柯木林接著介紹新加坡傳統上的「閩籍概念」,即漳泉文化圈人氏。

他說,早年來自漳泉地區的華人,在新加坡閩幫鼻祖薛佛記的領導下,先是建立了恆山亭,後有天福宮,再之後又創立了福建會館以及其他閩南屬地的會館,如永春會館、金門會館、晉江會館、廈門公會等。

經多年觀察,柯木林認為,要成為新加坡華社領導人,必須具備兩個先決素質,其一是有錢,其二是捨得出錢,這是由於族群的一切公益善舉,皆以他為「緣首」,也是以他所擁有的財富來鑑定的。

柯木林隨即從六個層面介紹閩南文化在新加坡的概況——民俗信仰、會館宗祠、文化教育、閩幫行業、美食文化、峇峇語言。

柯木林總結認為,南來移民從祖居國帶來的文化在新加坡萌芽壯大,融入本地文化,成為另一類型的閩南文化;閩南文化不僅是新馬中華文化的主流,也是海洋文化一個重要的組成部分。他認為,研究新馬華人史,無異於研究閩南文化在海外的傳承與發展。

閩南人的學校

廈門大學馬來西亞分校東南亞華人文獻研究中心主任、新加坡國立大學高級研究員許源泰以「十九世紀新加坡閩南學校」為題,討論崇文閣和萃英書院的地位與意義。

許源泰說,在新加坡開埠之前,已有馬來古蘭經學堂,也有不少華人私塾。在開埠之際,牧師彌爾敦(Samuel Milton)在勿拉士巴沙路創辦一間學堂,供華族、馬來族兒童就讀。

(許源泰)

後來,道光二十九年己酉(1849年),祖籍福建永春的馬六甲峇峇陳金聲(1805-1864年)登高一呼,在新加坡創辦第一間閩人義學,即崇文閣。

陳金聲以身作則,慷慨捐出叻銀八百八十元,他的義舉深受當地閩商的支持。當時閩籍富商如洪浚成、黃崇文、章二潮、曾舉薦和許絲綿等各捐巨款以響應。陳金聲此舉共籌得叻銀七千五百零四元。陳金聲的教育善舉,除獲得閩籍富商支持外,潮幫領袖佘有進也概捐二百元以囊助。

1854年,陳金聲再辦學堂,即萃英書院。他辦萃英書院與辦崇文閣的手法相同,即以身作則,慷慨捐地,充當新義學校址,然後贏取另外十二位富裕閩商的支持,包括著名的華社領袖陳明水,捐得六千三百四十五叻元以供建築費;除此十二人外,陳金聲又向當地閩商和店主籌得三千八百四十八元,充當萃英書院的開辦費和維持費。到了十九世紀七十年代,萃英書院每天有一百名學童上課,學校雇有兩名老師負責。

許源泰認為,崇文閣與萃英書院的創辦,標誌著當時新馬地區閩人教育已向前大大跨進一步。毫無疑問,義學比私墊進步,同時教育的收效也比較高。義學雇有較多名老師,可以收容更多的學童,可以按學童不同年齡和程度分班教學。由於義學是公立的,在經濟上獲得全體閩僑的支持,因此閩幫在辦學和管理方面可加以指導和約束。

他總結說,早期新馬的閩人義學如崇文閣和萃英書院由於得到新加坡閩幫的支持和監督,學生的成績優秀。華文報章與清朝駐海峽總領事也參與,鼓勵學生爭取更佳的成績,同時也在新馬華人社會中製造良好的風氣以發展華文教育。

閩南人的九皇大帝信仰

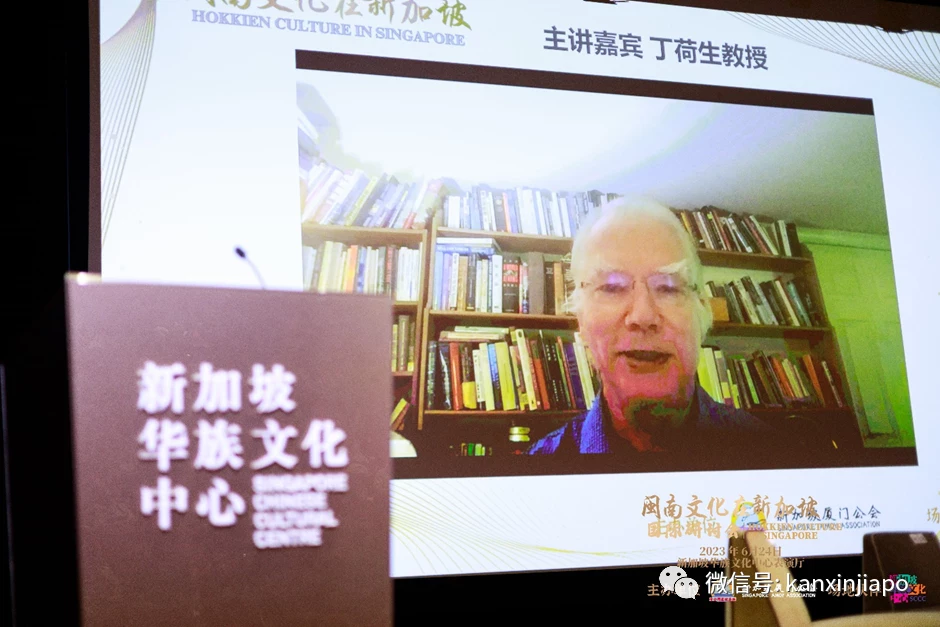

繼許源泰之後,新加坡國立大學中文系教授丁荷生(Kenneth Dean)主講,講題是「新加坡的九皇大帝信仰網絡」。丁荷生是加拿大人,通曉英語、華語、閩南語方言。由於丁荷生人在國外,因此以播放錄像的方式參加研討會。

(丁荷生)

丁荷生說,九皇大帝又稱九皇爺、九皇,是道教和民間信仰的星宿神明,盛行於新馬泰等地,信仰起源不明,有古代帝王、北斗星君、鄭成功和天地會等等多種起源說法,眾說紛紜。

他說,在新馬泰華人聚居的地方,流行「九皇齋」節,活動包括連持九日齋戒,不屠不殺,俗稱「九皇齋」。信徒身穿白色素服,祭神祈福,有神明遊街、過火炭、過平安橋等儀式。

新加坡的九皇大帝游神過街,保佑合境平安,雖然沒有泰國普吉島盛大祭奠有金兩千名乩童神靈附體,以銅釘、銅棒貫穿臉頰展示神威,但全島十多所九皇大帝廟宇同步進行九天的游神盛宴,也形成龐大的九黃信仰網絡,屬於宗教、政治和經貿領域的人士都積極參與這個年度盛事,其中意涵非常值得關注和探討。

閩南人的南音

南音是閩南地區的經典藝術之一。上半場第五位主講人是湘靈音樂社社長丁宏海。湘靈音樂社是新加坡南音界的代表團體之一,丁宏海自1994年便執掌湘靈至今。

(丁宏海)

丁宏海以「南音傳承點滴談」為題,回顧湘靈音樂社傳承南音、從業餘團體轉型為具備國際水準的藝術團體的道路,並展望福建南音在新加坡的未來。

他說,新加坡文化獎得主丁馬成1977年加入湘靈音樂社;翌年,主辦東協南樂大會唱,與東南亞各國弦友探討南音傳承的新出路,獲得成功。1978年,丁馬成開始改革南音,與卓聖翔共同創作了三百多首創新南音,與時代接軌,與時並進。

丁馬成也開始培育南音人才,以梨園戲帶動年輕人對南音的興趣,成功吸引一批年輕人前來學習南音。

1992年,年輕社員王碧玉接任為社長,當年年底丁馬成病逝。許多人對新班子有誤解,後來新班子努力團結老中青三代,同舟共濟,並形成以丁宏海、王碧玉為正副社長的班子,逐漸重新步上軌道。

後來湘靈音樂社繼續創新,把佛教故事改為大型梨園戲,場場爆滿。但是好景不長,到了2000年至2008年之間,湘靈音樂社培養人才的計劃兩次受挫。到了2006年,湘靈財務陷入困境,幾乎被迫停止教學和演出。之後把部分會所出租,縮減人員開支,在「怕輸先生」劉夏宗的幫助下,重新包裝南音,終於起死回生,從南音社團逐漸轉為專業藝術團體。

之後,湘靈音樂社派年輕人到福建向南音大師蔡維鏢學習南音,幾年之後終於成才,「湘靈終於自己造血,無須再靠他人輸血了」。這批年輕人現在已經是湘靈音樂社的新生代,建立了系統化的藝術管理體制,以現代教學方法培訓學徒。

丁宏海說,湘靈以包容創新的姿態,與不同領域的藝術團體合作,每年都有新作品,包括在中日美法等國演出,例如《啟程》《費特兒》《新不了情》等。

(南洋學會會長、「新加坡眼「董事經理許振義博士主持對話會)

新加坡眼小結

在新加坡,既有幾代以上根深葉茂的本地人,也有初來乍到的新移民,新加坡是我們安生立命、繁衍生息的家園,祖籍地則是我們歷史和文化的根源。