1990年5月17日,出席福州會館的宴會,一心想找福州人口裡的「孫大人」。但那晚,孫大人沒來,福州會館的負責人告訴我,孫大人病了,他那年已經93歲,人老了,身體越來越差。

幾個月後,福州會館總務江克長打電話來,說孫大人走了。

孫大人走了,在福州人社群中,大家帶著眼淚奔走相告,好像走了一個自己最敬愛的長者,最親近的親人。

究竟孫大人是誰?為什麼福州人那麼敬重他?關心他?

」

華社眼裡的衙門大人

原來孫大人就是1932年的華民政務司署幫辦孫崇瑜。

江克長告訴我,戰前新加坡有三個華人當過幫辦,一個是廣府人何樂如,母親是潮州人。另一個是福州人孫崇瑜,還有一個也是福州人鄭惠明。殖民地時代的三個華人幫辦,兩個是福州人,常到福州會館走動的是孫崇瑜。

江克長說:「我那時常和孫大人在外頭吃飯,聽他講很多他當幫辦的經歷,他給我的感覺是完全沒有官架子,做人特別隨和。」

1877年,殖民地政府為了管理華人社會的風風雨雨,設立了華民護衛司署(Chinese Protectorate),1934年華民護衛司署改名為華民政務司署(Chinese Secretariat)。

▲1930年代的華民護衛司署,位於合樂路。

第一位華民護衛司,是通曉華語和華人方言的必麒麟。必麒麟之後,開始用華人當幫辦,由華人管理華人社會。第一個華人幫辦是何樂如,之後由孫崇瑜和鄭惠民接棒。

▲華民護衛司署第一位幫辦必麒麟。

▲早期的必麒麟街,在橋南路的交叉口,左邊是警察總部,街上有幾間棺材店,俗稱棺材街。

殖民地時代的幫辦一職,高高在上,原是英國人出任。何樂如,孫崇瑜和鄭惠民能做上這個位子,真不容易。

那年頭,華人的知識水平不高,只相信一句老話:「衙門八字開,有理無錢莫進來」。華民政務司署在他們眼裡是衙門,有事要到華民政務司署辦理,尤其想到衙門裡的大人,是白皮膚的英國人,先怕了好幾天。除非萬不得已,誰敢進去。

江克長說,孫崇瑜出任華民政務司署幫辦,擔任「大人衙」的頭頭,於是大家都叫他孫大人。

孫大人是福州人,福州人有事找他,只要合情合理的,他都幫忙。就算不是福州人,他也能幫就幫。所以,那時的華人社會流傳一句話:「有問題找孫大人」。

據一些福州籍的老船員回憶,有一年經濟不景氣,新加坡很多福州船員失業,連住的地方都成問題。孫大人見狀馬上挺身而出,為他們奔走,一方面找船公司洽商,另一方面與船員承包商交涉,雙管齊下解決船員失業的問題。由於出面講話的是「大人衙」的孫大人,大家都給幾分面子,於是福州船員失業的問題很快獲得解決。因此孫大人的名字,不但在新加坡本土響噹噹,就是在船運界,也是知名的。

▲曾經的南天大酒店,是如今的裕華國貨。圖為還有人力車夫奔走謀生的社會生活面貌。圖片取自《Chinatown牛車水-an album of a Singapore community》。

一篇文章改變命運

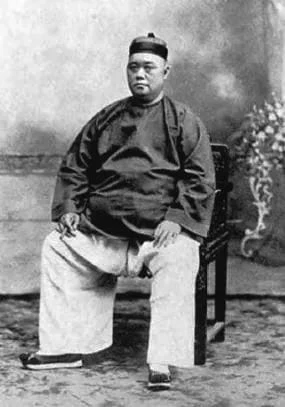

要談孫崇瑜其人其事,必須提到當年福州會館的總理孫子善。

孫子善是福州會館的首屆總理,那時在殖民地政府的報窮司擔任稽查員。孫崇瑜和他的哥哥孫崇品,正是在孫子善的幫忙下,飄洋過海南來的。

孫子善起初不認識孫崇瑜兄弟,那年福州發生大水災,報紙上有則新加坡消息,說新加坡有個出名的福州僑領孫子善,出錢出力籌款救濟福州水災災民,孫子善的名字,在福州的報紙上出現好多天。於是,天天想到新加坡闖天下的孫崇瑜兄弟,連忙寫信到福州會館向孫子善求助。也許有緣分,孫子善回信表示,願意幫忙他們來新加坡,但有個條件,就是要先看看孫崇瑜的一篇文章才做決定。

孫崇瑜這時有點為難,不知該寫什麼才好。他想起自己投考工業傳習所時寫的那篇作文,覺得還不錯,於是將那篇作文寄給孫子善。

▲孫子善

信寄出不久,好消息來了。

孫子善不但回了信,還寄了500元給兄弟兩人。信上說其中250元是給孫崇瑜的伯母做安家費,因為孫崇瑜五歲喪母,九歲那年父親過世,全靠伯母辛苦養家。另外的250元,孫子善要他們拿來作套像樣的衣服,剩下的是南來的路費。

這下子,曙光在望,什麼問題都解決了。於是兄弟兩人,便告別窮困的家鄉,來到新加坡。

那時的福州,天天都有拐騙「豬仔」的事件發生。有誰能像孫崇瑜兄弟那樣幸運,碰到大貴人孫子善,安排他們順風順水過海南來。一些無知的年輕人,以為南洋是淘金地,於是糊裡糊塗拿了人家50塊光番(銀元),還有一條灰色的毛毯,便踏上人擠人的法國茶船。他們萬萬想不到,那50塊光番,是他們的賣命錢,那塊毛毯是「豬仔毯」。

這些福州「豬仔」的故事,孫崇瑜聽得很多。他慶幸從報紙上看到孫子善的名字,又慶幸那封寄給孫子善的信,沒有石沉大海。否則他可能會在福州過著窮困潦倒的苦日子。他一直把孫子善當作大恩人,由己及人,他成了「大人衙」的孫大人後,也力所能及的幫助他人,還衍生出「有問題找孫大人」這句話。

孫崇瑜常對朋友說,有句老話:「樹欲靜而風不息,子欲養而親不在」,孫子善雖然只是他的鄉叔,但這位鄉叔生前供他讀書,教他做人,跟再生父母無異,可惜在他事業有成時,恩人已飄然西去,無法回報,是他一生中最遺憾的一件事。

孫崇瑜小史

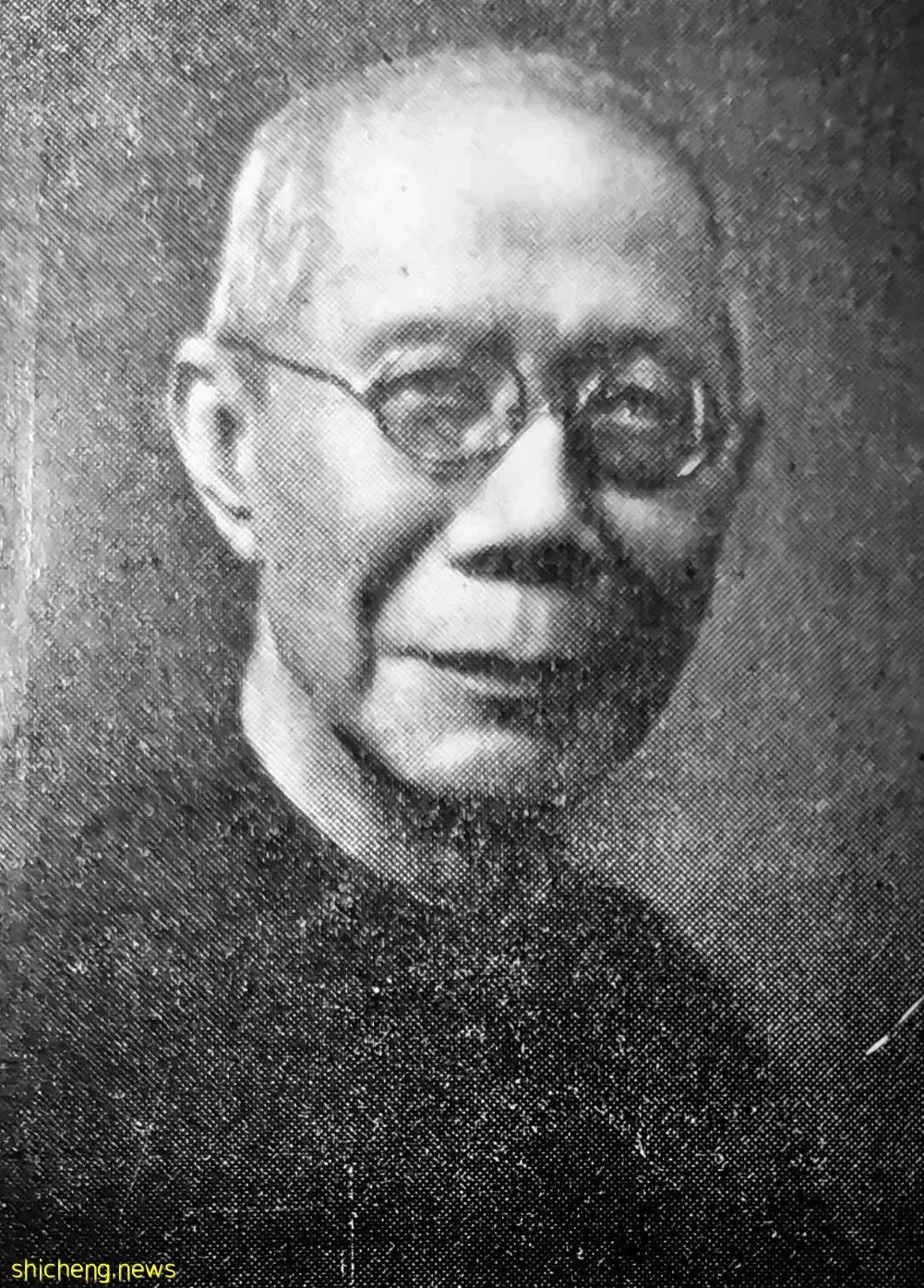

▲孫崇瑜

孫崇瑜(1897-1991)生於福建福州,能操閩粵等多種方言。1909年南來檳城,1926年12月來新加坡,得到當時福州會館首屆總理孫子善的照顧,供他吃住,又安排他到英華義學讀書,這間義學,也即後來的顏永成學校。

在英華義學時由於成績特優,轉學到當時的名校——萊佛士學校。在萊佛士學校畢業那年,華民政務司署招考翻譯員,他不想繼續負累恩人孫子善,於是放棄繼續念書的計劃,到華民政務司署應試,結果得了第一名被錄用。

起初任華民護衛司署首席華語通譯員,1932年升為新加坡華民政務司署華人幫辦。1941年12月協助殖民地政府籌組華僑動員委員會。第二次世界大戰結束後,仍任華民政務司署幫辦。

華民政務署

第一任華人幫辦何樂如

▲殖民地時代的第一位華人幫辦何樂如。

殖民地時代,華民政務署向來都是英國人當幫辦,後來有三個華人坐上這個位子。一個是1920年代的何樂如(1865-1946),另一個是1932年接何樂如棒子的孫崇瑜(1897-1991),最後一個是鄭惠明(1906-1954),新加坡華人基督教青年會的發起人之一,歷任該會正副會長。

1956年出版的《養正學校金禧紀念刊》,有提到華民政務司署幫辦何樂如,原來他是養正學校數十名創辦人之一。

作家何乃強在他的著作《前養正紀事》里說,何樂如幼年來新加坡,進入聖安德烈學校讀書,後來轉到萊佛士書院就讀。當時華民護衛司必麒麟見他精通雙語,而當時的社會,很需要這樣的人才,於是招募他畢業後加入殖民地政府服務,負責傳譯的工作。後來擢升他為首席翻譯官,從此平步青雲,直到1926年退休。

何樂如的先祖是潮州人,母親是廣府人,在廣州出生,從小在講廣府話的環境中成長。所以他的廣府話講得很好。人稱咖啡山的武吉布朗,有四座並排的墳墓,墓主是何樂如和他的兩個太太,不遠處是他的長子何兆芹醫生的墳墓。

何樂如的原名是何式均,何樂如是他的號。昔日樟宜路上段有條式均路(Siak Kuan Road)就是為了紀念他,還有一座殖民地式的別墅,也是他的。後來建樟宜機場,式均路便消失了。

最後的華人幫辦鄭惠明

鄭惠明是福建省閩侯縣人,1920年代便來新加坡,是華人基督教青年會的發起人之一,歷任正副會長。後又發起組織中國學會和南洋學會,出任副會長。

他在福州時,進福建協和大學專修英文文學。來新加坡後,先擔任華民政務司署翻譯,後來升為總翻譯。第二次世界大戰後,官職一個接一個來,先是升為華民政務司署督辦兼副社團註冊官,接著是華語影片檢查官、華人參事局秘書、保良局秘書、家庭計劃協會委員。1948年,又被選為代表,到美國出席世界基督教衛理公會會議。之後,他進入英國牛津大學深造,學歷更上一層樓。

值得一提的是,鄭惠明曾發起守時節約運動。根據檔案資料,這項運動在華人社會裡特別重要,所以他不管別人是否會給予全力支持,他仍努力推動。上世紀50年代,開宴時間晚上7時,但有些人會等其他人到齊後才姍姍來遲。至於宴席的價格,一般七八十元一桌,加上水酒和小帳,至少百元。然而酒菜太豐富,吃一半,糟蹋一半,提倡節約,特別有意義。