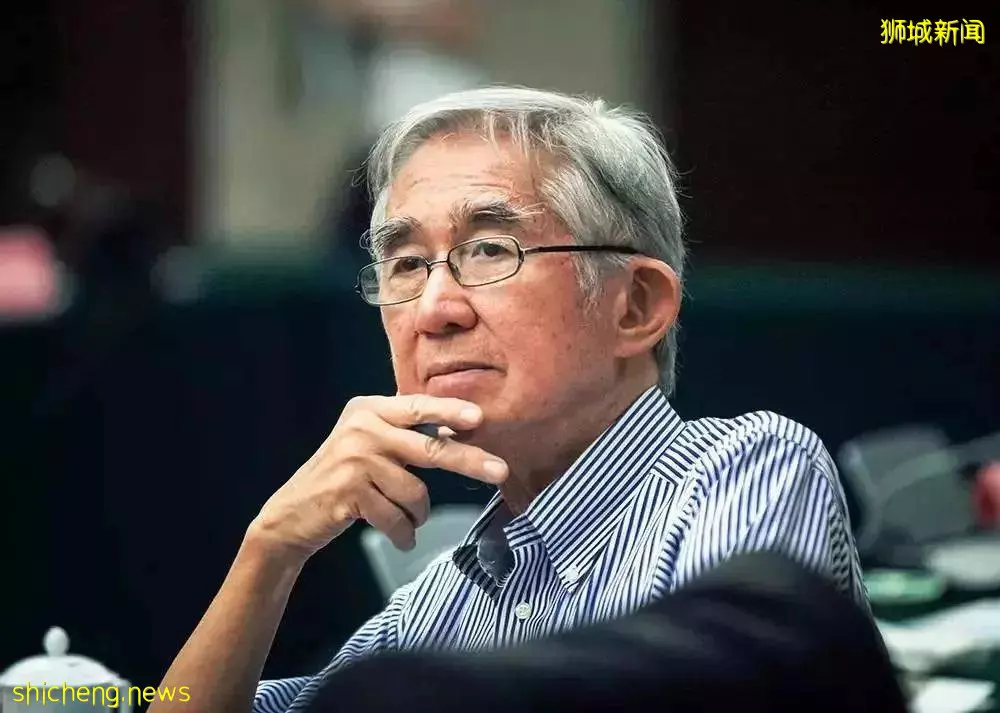

「新加坡規劃之父」 劉太格(Liu Thai Ker)在1965年以優等生成績取得美國耶魯大學城市規劃碩士學位後,進入世界聞名的貝聿銘建築事務所工作,1969年應時任新加坡建屋發展局長鄭章遠之邀,返回百廢待興的新加坡,協助實踐「居者有其屋」願景。

他曾擔任新加坡建屋發展局(Housing & Development Board)局長,新加坡市區重建局(Urban Redevelopment Authority)局長及總規劃師,是新加坡保護歷史建築、「花園城市、」「居者有其屋」等治國理念的忠實推行者。在離開政府以後至今的27年里,他仍積極參與中國、俄羅斯、中東等地眾多城市的規劃設計,被公認為國際知名的城市規劃大師。

走進劉太格的工作室,穿過橫豎疊放的各類中英文書籍,最吸引記者目光的有兩樣東西:一是有父親劉抗落款的大幅海港彩畫,另一樣是中國長征二號F火箭模型—16年前,中國曾用它首次將載人飛船送上太空,成就了千年飛天夢。劉太格最初的夢想是成為一名畫家,但後來在母親和個人志向的指引下卻逐漸走上了建築設計和城市規劃的事業道路。而對於中國的感情,他這樣描述:「我是新加坡人,但畢竟也是炎黃子孫。」

1938年,劉太格出生於馬來西亞麻坡的一個藝術之家,父親是著名的南洋畫派先驅畫家劉抗、舅父是書法家陳人浩,由於受父親和舅父的薰陶,劉太格自幼培養出對書法的興趣,並對自己的華人身份有著強烈的認同感。在上中小學的時候,由於當時受英國殖民政府統治,他沒有國籍。長久以來,劉太格一直把中國看作自己的祖國。

劉太格原計劃去北京深造一直熱愛的美術。然而,由於當時中國的政治環境,在母親的影響下,他最終選擇了去澳洲專修建築,賺錢養家。在澳洲學習的起初幾年,劉太格在學習建築的同時,每周還要花半天時間畫畫,直到第五年,才把所有重心轉到建築設計上。

1962年,劉太格從澳大利亞新南威爾斯大學畢業後,繼續前往美國耶魯大學,攻讀城市規劃碩士。1969年,他加入新加坡建屋發展局,1979年任建屋局局長,1989年任新加坡重建局局長與總規劃師。在劉太格的領導下,新加坡完成了組屋規劃、歷史建築保護等一套整套具有前瞻性而且切實可行的發展指導藍圖。

雖然建築設計一直是劉太格的夢想,但他花在城市規劃方面的時間更多,他說:「設計好一座建築,受益的是幾百人、幾千人,而一個好的城市規劃,能讓幾十萬人、幾百萬人受益。」

在規劃和歷史建築保護方面,劉太格認為新加坡的理念已領先世界。他在建屋局工作期間,曾有幸得到十多位女建築師的支持,她們用了1-2年時間對新加坡的歷史建築進行排查和研究,提出有科學根據的保護措施。這讓劉太格充滿底氣地向政府高層提出一次性保護4500棟建築的設想,當時新加坡政府欣然採納。

為了把保護建築的政策落到實處,劉太格花了大量時間對比歐洲已開發國家建築保護的十大原則。然而,經過比較分析,他認為歐洲的政策過於嚴格,在新加坡很難推行。「比如,歐洲人規定,歷史建築修繕後的顏色要和過去的顏色一樣,但是,由於一棟建築的油漆圖了好多層,很難恢復到初始。」

於是,劉太格和他的團隊對歐洲保護條款採取了「取其精華」的方針,即在不影響總體效果的情況下,適當放寬政策,更有效地對歷史建築的外立面和內部的空間感進行保護。而對於萊福士酒店等歷史價值特別高的建築,則實行更嚴格的修復政策。

「在保護問題上,政府一定要強勢,要依靠專業人士,這樣才能確保政策的邏輯性和說服力。事實證明,由於我們每項保護政策都花了很多經歷去推敲和諮詢,當公布出來後,基本沒有反對意見。」

劉太格認為,規劃政策能否有效實施,主要取決於政府的強勢,土地國有,好的規劃理念。在新加坡成功實施規劃後,他還利用成功經驗先後參與中國50來個城市的規劃設計,為中國帶去了先進的設計理念和風格。目前,他被聘為雲南省規劃總顧問,且參與設計了山東省濰坊、蓬萊、煙台、曲阜等主要城市的規劃方案。

「中國在三個條件里兩個已經具備,所以我希望幫助中國提升規劃理念這最後一點,幫助提升中華民族在全球的尊嚴。我一直想為新加坡人爭一口氣,為中國人爭一口氣,為落後國家的人民爭一口氣,這是我的三個心愿。」

劉太格認為城市規劃是個系統工程,除了一些技術指標和建築考量,最重要的是新加坡政府的運作模式和效率。他憑藉他24年的政府工作經驗,認為新加坡政府公務人員具有非常高的滿足感和成就感。這裡,他尤其提到了新加坡國父李光耀曾給予他工作上的支持。

在劉太格眼裡,李光耀是一個很嚴謹的人,甚至有些「吝嗇」。但他十分好學,超度講理,對待問題注重治本,並能預測社會將來的問題。

「以前,李光耀先生每年都要和我在總統府一對一面談或者吃飯三、四次,我們吃的很簡單,他是一個』吝嗇鬼』,一分政府的錢都不浪費,」 劉太格說以前做基礎設施投資的時候,李光耀常會問他:「真的需要這筆錢投資嗎?為什麼?那我們什麼時候能收回投資?」 只有等到一切問題都得到了滿意的答案,他才同意批准預算。

在新加坡歷史建築保護政策的實施過程中,因為一些老建築的修復,首先要確保國人有地方住,因此,組屋規劃功不可沒。目前,80%以上的新加坡人居住在組屋中,而劉太格便是組屋的早期規劃設計師。他先後主導了20多個市鎮規劃,以及超過50萬戶住宅單位的發展工作。上世紀70年代初,他負責的第一個項目是打造大巴窯鎮中心。在設計、規劃25萬至30萬人規模的衛星鎮組屋區方案時,他邊工作邊研究,不斷吸取經驗,解決問題。

為了設計出適宜居住的衛星鎮,劉太格曾在70年代每年去英國、法國以及北歐的已開發國家「取經」。他的出訪不是「蜻蜓點水」,而是要呆上2-3個星期,期間,他一邊實地觀察,一邊和當地議員商討策略並聽取專家意見,回國後,再結合新加坡的具體情況進行落實。劉太格也曾去過香港取經,但他認為現在新加坡的公屋制度已經更勝一籌,甚至超過了歐洲的水平。

劉太格表示,在當時做組屋規劃的時候,要考量兩大因素:第一,公共住宅的售價必須是國人承受得起的;第二,住宅必須確保質量,尤其是合適的建築面積。為了同時滿足這兩個條件,組屋的有些設計標準也是經過多次調整。例如,一房組屋的居住面積本來僅為24平米,後來經過科學研究,增加到36平米。為了在合理範圍內節約建造成本,組屋是不做裝修的「毛坯房」,但建築的壽命都經過測試,達到幾百年。「政府意識到,倘若因建築質量不好而拆除是巨大的資源浪費。」

至於組屋的比例設計,劉太格幽默地說靈感來自於世界美女的和諧比例:「把立面的比例設計好非常重要,建築的整體性的輪廓比裝修更重要,如果比例不好,是不美的。一個人比例不好,穿得再好,也不會漂亮。」

雖然劉太格為新加坡的城市規劃設計了藍圖,但新加坡城市人口的增長卻遠遠超過他當初的預計。1991年,他做的人口規劃是到2091年達到550萬,可是這個數字卻早早提前達到。雖然,這從一個側面體現了新加坡經濟發展和投資環境的受歡迎程度,但也著實要求新加坡對今後的規劃和保護建築提出更高的要求。因此,新加坡的歷史建築保護計劃還需要在秉承劉太格的理念下繼續往前推。

重建局舊屋保留高級署長符來葉(Teh Lai Yip)女士已從業38年,她說新加坡面臨土地限制,所以建築遺產的保護是作為綜合城市規划過程的一部分,為了達到可持續發展,必須權衡取捨。

位於尼路157號(157 Neil Rd)的峇峇屋博物館,是一棟具有100多年歷史的三層排屋,重建局在1991將其列入保護建築,並受產權方新加坡國大(NUS)委託對其進行了保護性修繕 圖片:URA

她說新加坡在20世紀80年代首先要做的是展示怎麼樣的保護才具有良好的經濟意義,以及如何恢復舊的店屋(shop house)並進行有意義的,適應性再利用。為了達到目的,我們推出試點項目以證明保護措施在操作上和經濟上都是可行的,通過這種方式,新加坡到1989年已經成功保留了3,200間店屋建築。

2002年,市建局推出了地區特色規劃(Identity Plan),確定了一批具有社會認同感的重點地區,並保護了一批反映不同文化背景的優秀歷史建築,包括馬里士他(Balestier),丹戎加東(Tanjong Katong),惹蘭勿剎(Jalan Besar)和如切(Joo Chiat)等。它們隨後都被列入了新加坡2003年的總體規劃(Master Plan)。

通過努力,迄今為止新加坡已保存了100多個保護區內的近7200座建築,包括歷史悠久的牛車水(China Town)整體區域,甘榜格南(Kampong Glam)和小印度地區(Little India)。這些建築和區域是我們城市和社會經濟結構的重要組成部分。

「因為不可能把每棟建築物都保留下來,我們在制定政策的時候必須采有兼顧選擇性和實用性的原則。我們不僅重視建築的自身特色、社會和歷史意義、稀有性和對環境的貢獻,還向建築物產權所有者以及相關社區規劃評審委員會(一個由社區各界人士組成的獨立小組)徵求意見。」

符署長表示,為了在保護與發展之間取得平衡,政府有時採取「新舊結合方法」,即我們可以選擇性地保留優秀歷史建築的主要結構以進行適應性再利用,同時允許其餘部分根據土地優化原則進行開發,滿足各種需求。例如,前新中國汽水公司主樓(National Aerated Water building )以及從前新加坡改良信託局(Singapore Improvement Trust )在達哥打彎(Dakota Crescent)由六棟公寓樓組成的建築群都以這樣的方式被保留下來。政府通過與建築業主和相關利益方的密切合作,讓他們看到保留和重新利用這些遺產建築的價值,從而使政策得以實施。

同時,為了認可那些在保護優秀歷史建築和國家標誌建築方面做出突出貢獻的業主,專業人士和承包商,重建局於1995年推出了URA建築遺產獎。該項榮譽在表彰優秀歷史建築物的保留方案之外,還鼓勵社會用更高質量的實踐方法保留歷史建築。

由於重建局在歷史建築保護方面不斷努力,不斷提升水平,最終與國際古蹟遺址理事會(International Council on Monuments and Sites)位於新加坡的機構共同制定了一系列技術指南和保護建築的最佳做法。公眾可以在網上免費下載這些技術手冊,提高行業的整體競爭力。

符署長表示,世界各地的城市在注重宜居的同時,還希望創造一個更具親和力的城市居住空間。例如,甘榜格南的企業主和業主齊聚一堂,組建了One Kampong Gelam區域協會,通過「無車街道」(car-free streets)定期舉行的社區活動,為該地區注入活力。該區域內的幾條道路在周末禁止車輛通行,以便於行人集會和參加現場表演活動。這些活動通過展現豐富的文化遺產和充滿活力的街頭生活,有效地增強了甘榜格南對當地人和遊客的吸引力。由此可見,新加坡的保護建築措施不僅體現在如何將歷史建築分類,而且可以讓社區參與其中,在活躍的氣氛中使保護建築的理念代代相傳。

對於新加坡城市的未來發展,劉太格在自信之餘,也提醒人們不應忘記英國殖民者曾經對新加坡做出的貢獻。他說,1827年,英國人做了一個系統的規劃,因為相當合理,所以很多部分一直沿用至今。譬如,新加坡在1968到1971年的規劃方案是請聯合國委託澳洲規劃公司在做的,當時也是非常尊重1827年的英國方案;同樣,1991年的規劃也保留了之前的相當一部分。

永續的國家發展須要高瞻遠矚的謀篇布局,新加坡未來的城市發展若要能繼續保留生態綠地、歷史古蹟和特色建築等構建優美人文環境的寶貴元素,就得立足長遠,以足夠龐大的人口作為基準進行城市規劃,才能有備無患。

政府2013年發表具爭議的人口白皮書後,劉太格便多次在公開場合上呼籲新加坡要想得更遠,以2100年有1000萬人口作為基準進行城市規劃。

劉太格受訪時,仍堅持他七年來的立場,並再三強調1000萬人口不是目標,而是最壞的打算。「萬一達到1000萬,我們是有準備的。」

他說,當年基於由遠至近的城市規劃原則拋出這提議,目的在於保存我國優美的城市環境,包括綠地和古建築物等,否則萬一發現1000萬是個現實需要,那時候就太遲了。「如果你現在不做準備、不去規劃,到那時候你需要更多快速公路、地鐵線,土地哪裡來?」