2025年,新加坡的Z世代(1995年後出生)正在呈現出與其「數字原住民」身份截然不同的理財面貌。

雖然他們更精於即時滿足的消費,但在理財規划上,卻展現了超前的危機意識,尤以退休規劃為重。

根據星展銀行(DBS)2025年2月發布的研究報告,35-44歲新加坡人的負債壓力正達到峰值,而Z世代卻早早開始為未來儲蓄,甚至逆勢突圍。

48%的Z世代投資者持有股票或債券,31%認為自己具備豐富的理財知識,近三成的年輕人已將「退休」作為財務規劃的首要目標。

這種現象背後,既有新加坡政府退休政策改革的推動,也有經濟不確定性日益加劇的背景,當然,還有Z世代獨特的金融素養。

本文將深入剖析這一代年輕人的儲蓄策略、面臨的挑戰和未來願景,揭示他們如何在「養老焦慮」中開闢出財務自由的新路徑。

Z世代理財動機

與全球同齡人相比,新加坡Z世代對退休的關注度明顯更高。

根據RockFlow研究院2022年報告,「退休」被列為他們理財的首要動機,遠超「家庭支持」或「短期消費」。

這一趨勢在2025年進一步強化,背後有幾個關鍵原因:

新加坡缺乏全民福利制度:新加坡的退休生活高度依賴個人儲蓄,國家提供的退休福利並不完善。

法定退休年齡逐年推遲:到2026年,退休年齡將提高至64歲,這意味著年輕人需要提前為更長時間的退休生活做規劃。

政府激勵政策:2025年新推出的「退休儲蓄獎金」政策,使月收入低於6000新元的人可以獲得最高1000新元的年終獎金,這為Z世代注入了更多儲蓄動力。

根據星展銀行的數據顯示,Z世代的儲蓄目標已經從以往的即時滿足,轉向了以長期穩定的退休生活為主。

這種轉變既是生活壓力使然,也與國家政策的引導密切相關。

面臨的挑戰與困境

儘管Z世代的理財動機清晰,但他們面臨的挑戰也不容忽視。

根據大華銀行2023年調查,71%的新加坡人擔憂通脹會侵蝕自己的儲蓄。

Z世代對於經濟下滑的預期尤為悲觀。

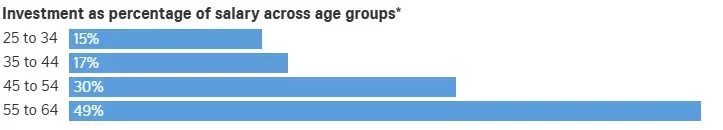

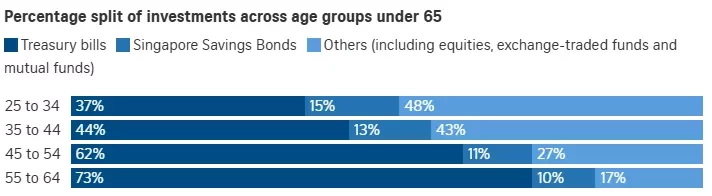

更嚴峻的是,DBS的2025年數據表明,25-44歲人群中僅有15%-30%進行投資,而35-44歲群體的負債甚至超過流動資產,這些人群正在經歷「養家、還貸、贍養老人」的三重壓力。

在這種壓力下,Z世代不得不在20-30歲時便採取較為激進的儲蓄策略,例如通過公積金(CPF)和補充退休計劃(SRS)進行稅務優化。

此外,由於房價和生活成本的不斷上漲,年輕人在實現財務自由的道路上,面臨著較高的門檻和更多的不確定性。

策略破局

儘管挑戰重重,新加坡Z世代依然通過政府政策、金融工具和複利效應實現了理財突破。

CPF與SRS雙軌制

Z世代深諳新加坡的公積金制度和稅務優惠。

55歲後,CPF帳戶可提取最低退休金額(2025年基本存款額約10萬新元),而SRS帳戶每年可以存入高達15,800新元,且享有免稅複利,這為年輕投資者提供了一個「強制儲蓄」的平台。

此外,2025年新增的「退休儲蓄匹配計劃」也為未達CPF基本存款要求的年輕人提供了額外的資金支持,最高可獲得1500新元的補貼,這進一步降低了儲蓄門檻,激勵年輕人更多地儲蓄與投資。

穩中求進,ESG與科技並重

與全球Z世代熱衷加密貨幣不同,新加坡的年輕人更傾向於「穩紮穩打」的投資策略。

根據星展銀行的數據,48%的Z世代持有股票或債券,並且超過半數的投資者傾向於ESG(環境、社會、治理)產品,這表明他們不僅注重財務回報,還希望通過投資踐行社會責任。

此外,金融科技平台的普及使得Z世代能夠以較小的資金參與投資。

以低門檻ETF(交易所交易基金)為例,只需少量資金就可以參與全球市場,且具有較高的透明度和較低的管理費用。

應急基金與信用管理

為了應對未來的不確定性,Z世代普遍堅持「3-6個月應急儲備」原則,並通過維護高信用評分獲得低息貸款,以確保能夠應對突發的開支。

政府推出的「健康儲蓄獎金」政策,向個人醫療帳戶注入750-1500新元,也為Z世代的醫療支出提供了保障。

未來展望

新加坡Z世代的退休規劃並非單純的個人行為,而是政策、文化與個人努力共同作用的結果。

2025年,政府通過一系列政策,如「社區關愛組屋」和「屋契回購計劃」,在「住房-醫療-儲蓄」三個方面構建了養老網絡,進一步推動了這一代人退休生活的規劃。

與嬰兒潮一代的保守理財方式相比,Z世代更傾向於依賴數字化工具和ESG投資。

他們通過高效的資金管理與長遠規劃,逐步實現財務自由,這種代際差異可能會改變新加坡財富分配的格局。

結語

新加坡Z世代展現了與傳統觀念不同的理財視角。

他們不僅關注短期消費,更注重長期儲蓄與退休規劃。

通過充分利用政府政策、金融工具以及複利效應,他們正以紮實的策略,逐步開闢出一條通往財務自由的新路徑。

隨著政策的進一步完善與金融科技的持續創新,未來Z世代有望在更多方面領先於其他年齡群體,重塑新加坡的財富格局。