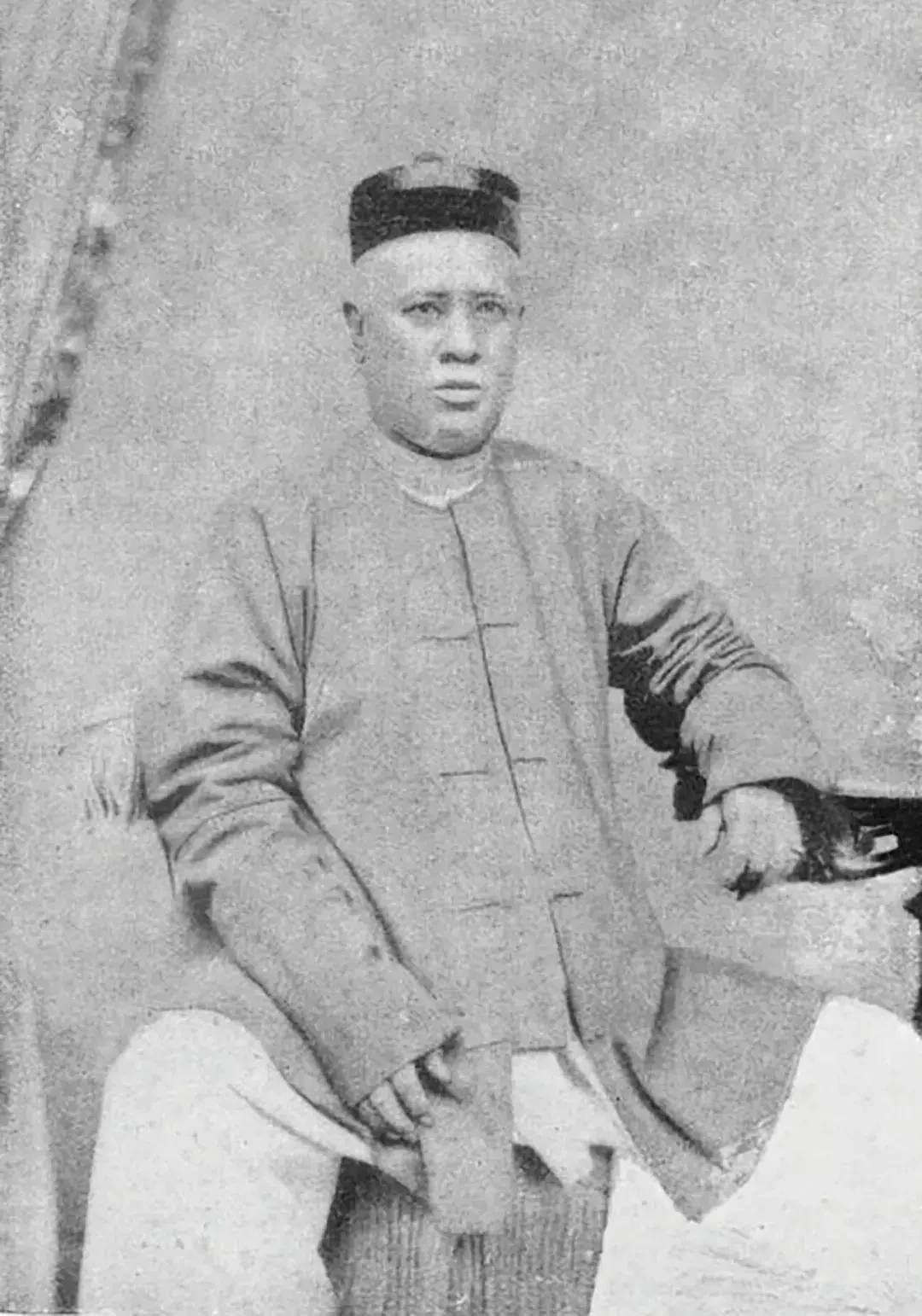

▲王有海(圖源:宋旺相《新加坡華人百年史》,1922)

王有海(1830-1889)是王氏慈善(開閩公司)的三位獻山人之一,祖籍福建省同安縣白礁(今漳州龍海角美鎮白礁村)。1872年5月18日,他與兩位同鄉同宗——王九河與王滄周,分別捐獻500元,集資1500元,購買約221英畝多的地皮,作為福建王氏開墾、居住、墓葬之地,習稱「姓王山」,亦稱「太原山」。作為早期本地最富盛名的華人家族之一,王有海及兩位兒子長順(1855-1934)和純智(1871-1946)被宋旺相記錄於1922年撰寫的《新加坡華人百年史》,有關王有海的內容被譯成華文,成為本地閩籍王氏宗親機構沿用至今的文獻。

1928年檳城林博愛等人編纂的《南洋名人集傳》第二集下冊,收錄王長順及其在古晉的弟弟長水(1864-1950)的事跡。王有海家族的發跡與砂勞越近代發展密切相關,古晉靠近砂勞越河的古街名為「友海街」是為了紀念這位砂勞越華人甲必丹,沿街的店屋為其所修建。王有海過世後,長水繼承其位成為砂勞越華人甲必丹。1990年Ong Boon Lim出版題為《砂勞越的王長水》,以《砂勞越憲報》所記載的相關報道為主,從政治、經濟、社會與文化等方面,將祖父對砂勞越的貢獻做出較為完整的疏理。

本文通過疏理新馬兩地關於王有海家族的文獻記錄,以及早期華英新聞報道,試圖顯示這個海峽華人家族在新加坡與砂勞越的傳承,探究他們與太原山早期發展的關係。

新加坡的砂勞越華人甲必丹

王有海的父親坤殿是南來新加坡的第一代,不幸在他七歲時逝世,留下母親獨立撫養三子三女。由於家庭困苦,王有海16歲外出謀生,與林英茂結伴前往砂勞越厄爾都拉都,發現當地物產豐富,萌生從事新加坡與砂勞越之間貿易的念頭,1846年創辦「有海與茂公司」,兩人依靠信譽賒帳購貨,來往兩地貿易。宋旺相書中稱王有海「相貌堂堂,體格魁梧,敦厚豪爽,脾氣溫和」。他以誠信經商,擅於結交土著,憑藉強壯的體格從事海運,逐步擴展生意,1856年成立「啟章與有海公司」,1872年改為獨資的「王有海公司」(華文商號名:順發),同年捐款為宗人購置太原山。

王有海深耕於砂勞越,對當地的經濟和社會發展貢獻良多,成為華社領袖,深受白人拉惹信任,被封為砂勞越華人甲必丹。由於常年往來新加坡與古晉,他在兩地均建立家庭生育子女,形成家族兩大支系——在新加坡的妻子楊氏(1831-1895)為長順與順智的母親;在古晉的妻子為張氏(1840-1929)為長水的母親。這兩房子嗣均不負父親的期望,合作共進長期確保家族在新加坡與砂勞越之間貿易的主導地位。

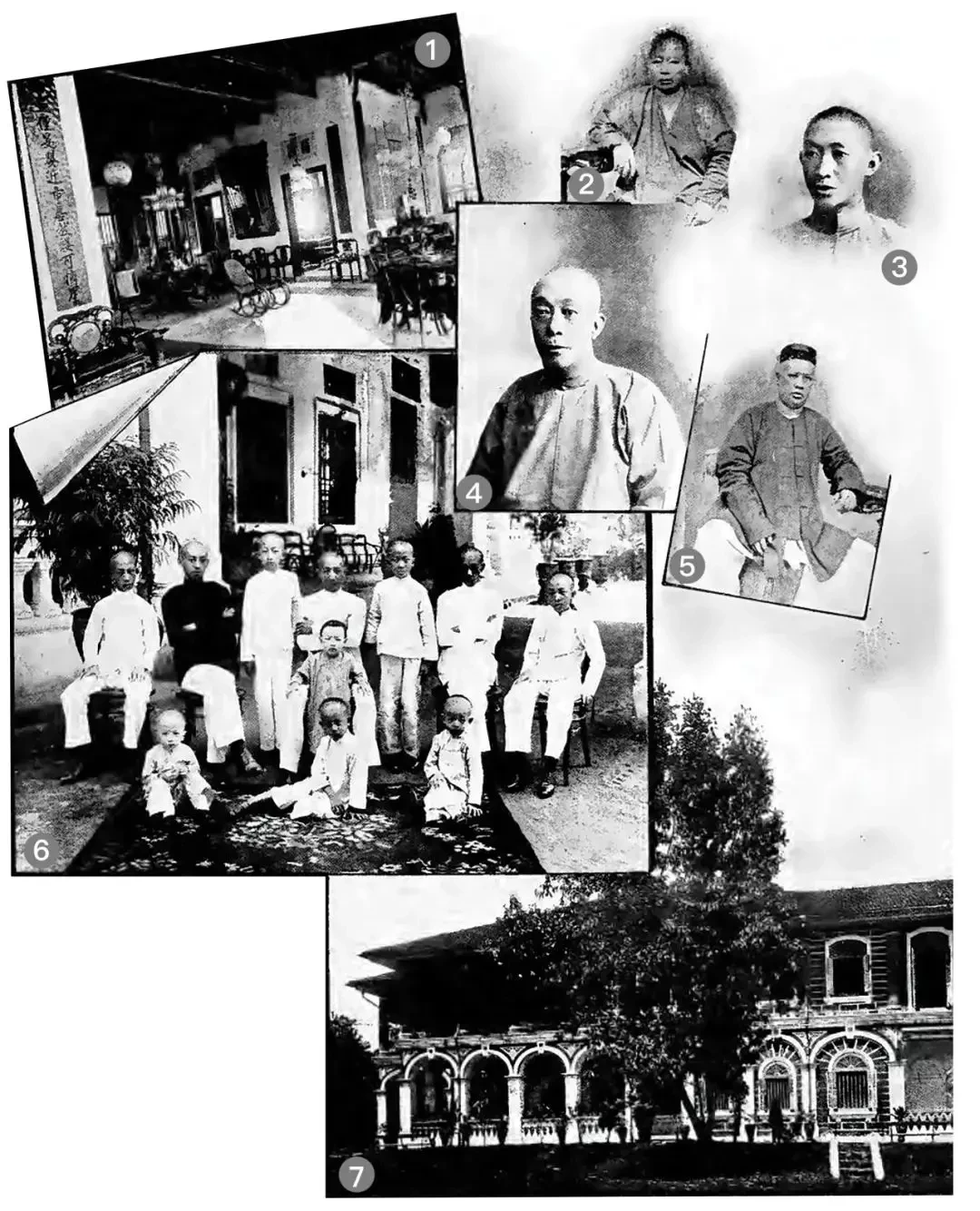

▲1.客廳2.王有海夫人3.王長順長子4.王長順5.王有海6.王長順及家人7.王有海家族新加坡宅邸Bonny Grass(圖源:萊特與布雷克斯皮爾《二十世紀印象之英屬馬來亞》,1908)

王有海晚年定居新加坡,在里峇峇利興建Bonny Grass(金炎路12號),建築設計幾經修改,直至其去世時仍未完工,由長順接手完成這座頗負盛名的宅邸,成為家族在新加坡的聚居之處。1908年出版的《二十世紀印象之英屬馬來亞》曾有短小文字介紹王長順,卻配置整頁有關其家族的插圖,包括他與父親及兒子們的照片,以及這座豪宅的內外景。王有海在古晉亦興建家族宅邸,坐落於友海街後的小山頭上,面向砂勞越河,是家族在古晉的長居之處。

王有海於1889年6月9日在新加坡去世,享壽60歲。儘管是獻山人之一,他未安葬於太原山,而是與楊氏合葬於武吉知馬路荷蘭路火車站後自家產業內,墓碑記錄當時在世的七子十女的名字,該墓於1967年2月因土地開發而遷葬於太原山。

定居新加坡的長順與純智

王長順(字者香)1855年出生於新加坡,彼時家境已大有改善。據《南洋名人集傳》記載,王長順曾接受7年中文教育,後進入英校學習4年,精通中英雙語,19歲開始參與家族生意,深得父親嘉許。其父去世後,他與弟弟純智、姐夫邱宗成(1845-1925)共同經營家族生意,「業以大振,而所置各產業為數尤巨,樹膠椰園等凡數千畝,屋宇尤多。」1900年4月10日,邱宗成發表聲明脫離王有海家族各商號。1921年7月30日,王有海公司遷址至廈門街113號。

1928年2月王長順家中接連遭遇不幸。2月21日三子Ghee Chian在馬丁巷12號家中去世,年僅43歲,25日葬於太原山;3天後妻子林氏亦在同一地址撒手人寰,遲至4月6日安葬於文德路家族墓地。1934年10月30日王長順在新加坡家中去世,享壽80,與妻子合葬。兩人育有十子五女,因三子早逝,新聞報道九位兒子的名字,由長至幼分別是凌雲、紼印、集熙、妙森、集賢、集豐、集裕、裕振、序慶。

王純智1871年出生於新加坡,正是其父事業輝煌之時,他比大哥長順小16歲,自幼在英華學校接受教育,是該校最早的學生之一,畢業後加入家族公司跟隨大哥經商,曾擔任大東方人壽保險有限公司和聯東保險有限公司董事,碩莪商公會主席等職。王純智熱誠支持海峽華人社會與教育改革,與林文慶醫生是同時代的人物,作為新加坡女子學校的創辦人之一,長期擔任義務秘書和財政等職。因其熱心社會公共事務,1915年獲封為太平局紳。王純智於1946年2月10日去世,享年77歲,葬於武吉布朗市政墳場。妻張纘娘於1953年2月23日去世,與其合葬。

坐鎮砂勞越古晉的長水

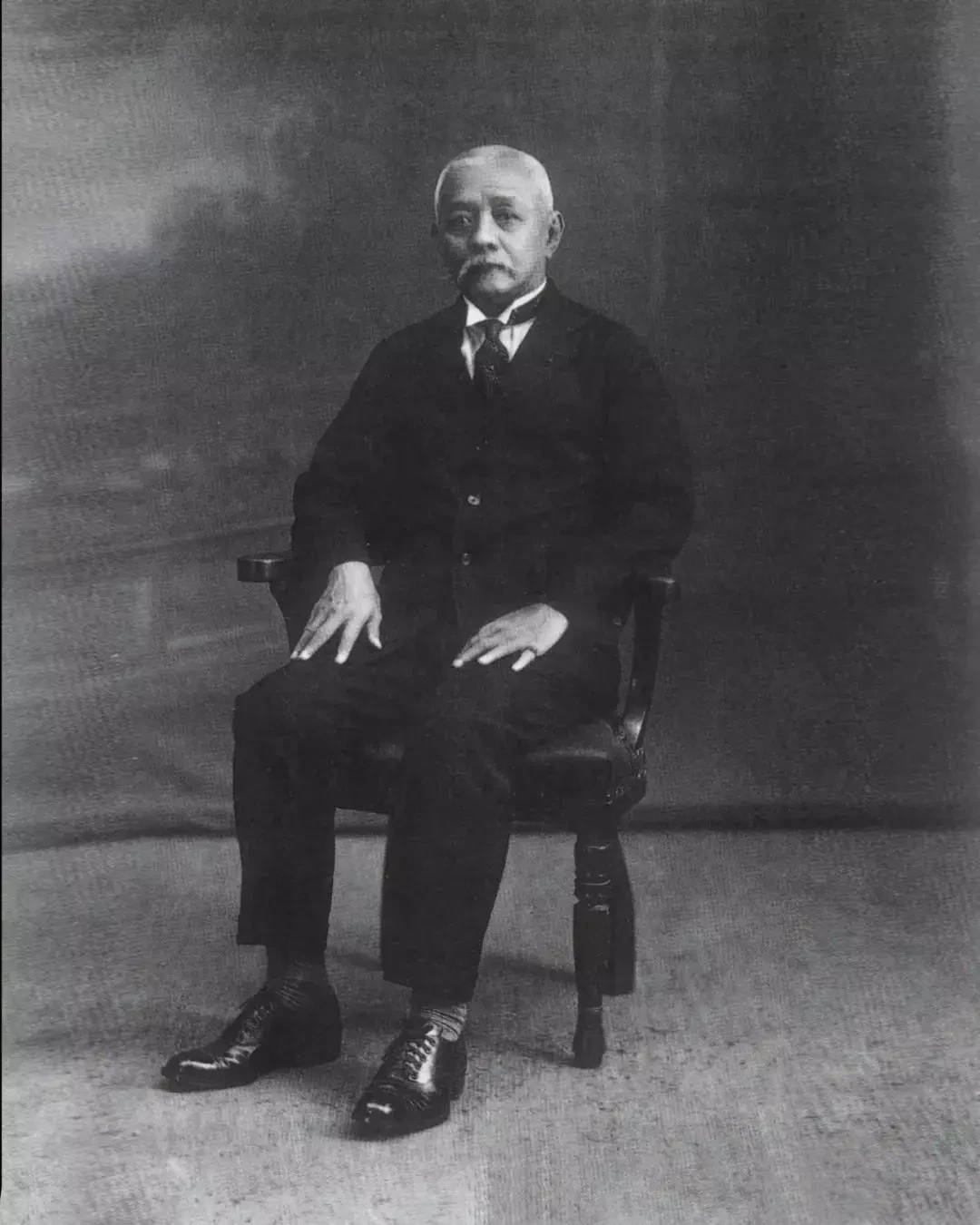

▲王長水(圖源:Ong Boon Lim《砂勞越的王長水》,1990)

王長水1864年8月3日出生於古晉,比大哥長順小9歲,主掌家族在砂勞越的業務。他先是進入古晉教會學校聖托馬斯學校學習,後到新加坡升學兩年,1882年加入王有海公司,五年後成為砂勞越船務公司董事,開始活躍於社會活動。王有海公司一直是砂勞越船務公司唯一的新加坡代理商,直到1931年與海峽船務公司並列為新加坡代理商。

1889年王有海去世後,他繼承父親砂勞越華人甲必丹頭銜,成為華社的代言人,熱心支持慈善教育文化事業,深受各界信賴,晚年被稱為「偉大的老人」。王長水一生獲得眾多嘉獎,最值得稱道的是:1928年9月26日成為第一位獲得白人拉惹頒發的砂勞越之星勳章,1947年8月16日獲得砂勞越總督頒發的大英帝國官佐勳章。

▲王有海家族在古晉的宅邸(圖源:網際網路)

王長水於1950年10月19日在古晉去世,享壽86,砂勞越各界出席其盛大的葬禮,安葬於古晉的家族墓園。王長水在新加坡迎娶的髮妻婚後兩年早逝,再娶曾氏,育有六位兒子,長子王觀興(1896-1982)於1947年繼承其砂勞越華人甲必丹頭銜,其子為丹斯里拿督阿馬王其輝(1914-2000)。王長水的長女秀英嫁給黃慶昌(1890-1978),助其成為砂勞越傑出的企業家和慈善家,大華銀行的創辦人,其四子為黃祖耀。

結語

王有海家族無疑是早期馬來亞華人成功傳承的案例。作為南來第二代,王有海通過艱苦創業改變家族的命運,其子嗣得以接受良好的教育,在其有生之年進入家族公司學習經營。他在新加坡和古晉建立起兩個家庭,將物產豐富的砂勞越作為商業腹地,將交通便利的新加坡作為與世界貿易的商務樞紐,掌控新加坡與砂拉越之間的貿易近一個世紀。1955年10月,王長順後裔將新加坡祖宅中的貴重家具拍賣。1964年王有海古晉後裔自願解約,所有在世孫輩平分祖產。

王有海的三個兒子都具有強烈的公共意識,活躍於兩地社會,特別是海峽華人群體。王有海公司持續為本地各項慈善事業捐款,包括本地學校的興建,中國與日本的賑災,以及英國殖民政府紀念活動等。《南洋名人集傳》記載王長順為南洋華僑中學創辦捐款2000元,道南學校建築捐款3000元,資助考獲政府學校學醫者1500元等。

值得關注的是王有海家族與本地閩籍王氏宗親機構的關係。作為太原山三位獻山人之一,王有海從福州請回閩王畫像與祖王祖婆神龕,供奉於1892年設立的「閩王祠」。儘管有後裔安葬於太原山,他與兩子長順、純智均未將太原山視為安息之地。1919年殖民政府收購太原山部分土地作為武吉布朗市政墳場,顯露慈善產業缺乏管理的問題。1924年成立王氏慈善(開閩公司)作為信託機構管理太原山,已是古稀高齡的王長順被推舉為三位信託人之一,1934年去世的第二年,該位由其子裕振所接替,直至1955年去世。王有海的子孫因家族聲望擔任信託人,卻未能促進太原山的發展,20世紀中期王氏慈善(開閩公司)進行改革,打破世襲制度召集閩籍王氏族人以民主投票的方式選出新的信託人。

(作者為ON-LABO創辦人兼主持人、本刊編委)

(本文首發於《源》167期,文章版權歸新加坡宗鄉會館聯合總會《源》雜誌所有,未經授權請勿轉載使用,歡迎朋友圈分享。欲閱讀更多《源》雜誌文章,請掃描以下二維碼,註冊成為《源》雜誌會員,即可閱讀更多精彩文章。為感謝讀者支持,即日起只要註冊帳號,便可享有一年的免費電子版雜誌訂閱。)