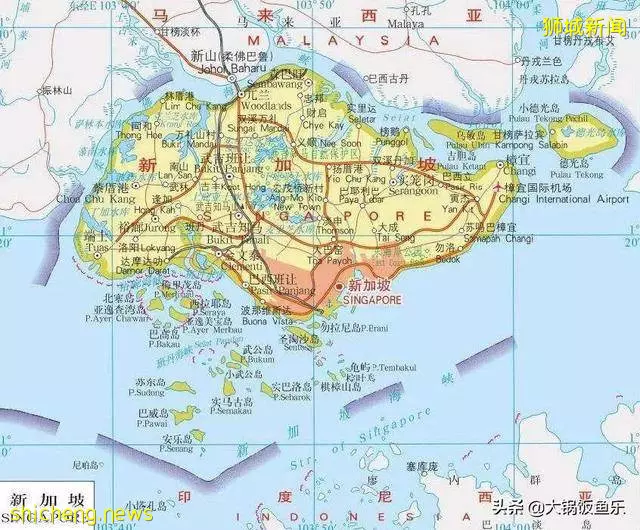

新加坡也叫獅城,早在明朝的時候稱它為淡馬錫。由新加坡島和其他63個小島組成,毗鄰馬六甲海峽南口。由於國土面積較小人口眾多一直在填海造地,由建國時581公里增加到現在的724.4平方公里,只有上海的1/9。

早期的新加坡只有一小部分土著人馬來人,以打獵捕魚為生。直到19世紀成為英國的殖民地搭乘第一次工業革命蒸汽時代的列車,再加上當時位於馬六甲海峽的特殊位置,本地經濟和產業得到了快速發展,一度成為了英國在東南亞的政治經濟中心。也正是這一時期,大批的華人、印度人、歐洲人等移民於此。

第二次世界大戰的爆發,讓這個富庶安詳之地陷入了炮火戰亂之中。日本僅用了兩個月,英軍總司令白思華宣布無條件投降。絕大多數的華人華僑因為反日或是支持中國國內的抗日戰爭被帶到郊區或偏遠的樟宜、榜鵝海邊予以集體槍殺,剩下則被送到泰國做苦工。

日本戰敗後,經過第二次世界大戰的打擊英國那曾經號稱日不落帝國的輝煌已經走向末路,所屬殖民地紛紛開始尋求自治獨立,新加坡也不例外。經過幾年的談判周旋和抗議鬥爭,最終在1959年6月5日,新加坡自治邦首任政府宣誓就職,李光耀出任新加坡首任總理。自此,新加坡雖獲得了高度自治權,但是還是屬於英國。

在這個動盪的年代,像新加坡這樣的小國基本對於外敵入侵毫無抵抗之力,脫離英國就必須尋找更有利更可靠的國家。馬來西亞無異於是最佳選擇,1963年9月在71%全體國民同意下新加坡脫離了英國的統治正式併入馬來西亞,成為馬來西亞聯邦一員。

李光耀(左)與馬來西亞國父東姑·阿都·拉曼

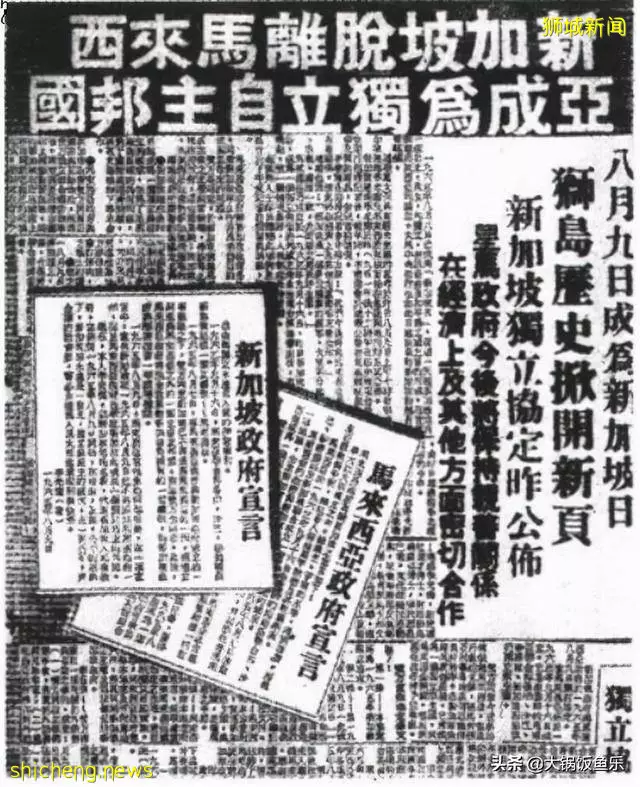

可好景不長,由於兩國在政治經濟文化種族等各方面的衝突,導致雙方到了不可調和的地步。李光耀與廣大非馬來人族裔追求的是建設一個「馬來西亞人的馬來西亞」,以東姑阿都拉曼為首的「巫統」和馬來西亞的馬來人想要的只是一個「馬來人的馬來西亞」。僅僅過了兩年,1965年8月9日上午10時馬來西亞這位老大哥快速通過國會修改憲法,在毫無徵兆的情況下把小弟給開除了。新加坡領導人和民眾都對此始料未及,其實李光耀並不願意分開,他曾說道,「我不可能是一個馬來人(就算李光耀的馬來語說得比東姑還好他也還是華裔),但我可以是個馬來西亞人」,他的希望是建立一個包容的公平的馬來西亞。

1965年8月9日,李光耀宣布「新加坡為一個民主獨立的主權國家」。李光耀新加坡獨立的時候他痛苦地哭了,因為他半生為之奮鬥的理想破滅了。外界都覺得這個內憂外患、國土面積狹小、水資源匱乏的彈丸小國新加坡即將走投無路。連李光耀自己都覺得「我們眼前困難重重,生存機會非常渺茫」。

新馬分家,馬來西亞和印尼相繼撤離,再加上英國人的拋棄,新加坡已然成為了一個孤兒。國防、經濟、文化、教育、民族語言差異等各方面問題都急需以李光耀為首的政府來解決,生存還是死亡,這是一個問題。

發帖時間: 新加坡新聞