馬來人稱犀鳥為Burong Enggang,實龍崗河沿岸叢林犀鳥出沒,他們把這條河稱為Sungei Sarang Enggang,說快了就變成Sarangang,英國人訛化為Serangoon。Sungei Sarangang就變成Sarangoon River。

實龍崗河的名字早於實龍崗路出現在地圖上,實龍崗路便由實龍崗河得名。

在打靶場路偶遇犀鳥。(石美音攝影)

對於新加坡的小印度,每個人都有自己的印象,有些是來自記憶,有些來自想像。不過,無論是來自記憶還是出自於想像,一說到小印度心情不免興奮起來,有人特別喜歡它那種「異鄉」的感覺;有人津津樂道它富有層次感的咖喱美食;有人特別鍾情它幸運保留下來的多姿多彩的建築。來到小印度,無論你是本地人還是外來的旅客,總能找到令你心動的理由。

小印度就是那麼獨特的地方,隨時向你展現它特有的氣質和性格。它是新加坡少數沒經過人工精雕細琢的地區,你可能嫌它有點亂有點不整潔,有點不那麼「新加坡」,但是,它的的確確保留了過去新加坡多元和豐富的生活細節。它飄逸在空氣中刺鼻的香料味道,穿梭在低矮「五腳基」的各色行人,雜亂無章塞滿整個狹長店屋的菜蔬貨品,無時無刻不告訴你,這就是「南洋」,這就是我們過去所熟悉的新加坡。

印度人落戶養殖牛羊

實龍崗路貫穿小印度。(林恩和攝影)

小印度過去不叫做「小印度」,它是1980年代旅遊促進局賦予它的名稱,以前華人管它叫做「竹腳」(Tek Ka)。不過,今天的小印度的範圍比過去的「竹腳」大得多,它起自於今天的竹腳巴剎,一直延伸到勞明達街(Lavender Street),貫穿其間的一條幹道實龍崗路(Serangoon Road)。沿著實龍崗路兩旁派生的里弄街巷,構成今天小印度的區域。

小印度在萊佛士的城市規劃中並不是劃定為印度人的居住社區,不過,新加坡開埠後不久,這一帶逐漸成為印度人經營磚廠的集中地。後來由於流經這一帶的實龍崗河兩岸都是沼澤濕地,水源和野草兩不缺,也吸引印度人來此落戶養殖牛羊,因此慢慢發展成為印度人的聚落。今天我們還可以看到好幾條街道的名稱跟這個養牛業的歷史關係,比如巴弗羅路(Buffalo Road,水牛路),侖布路(Lembu Road,乳牛路),加寶路(Kerbau Road,水牛路)。有些人喜歡把竹腳也叫做KK,就是馬來話Kandang Kerbau 的簡稱,意思是牛欄。

Serangoon的兩種說法

橫穿小印度的實龍崗路是新加坡最早興建的公路之一,在1828年傑克森(Lt. Jackson's Plan of Singapore)根據萊佛士新加坡城市計劃所繪製的地圖,這條計劃興建的路被標註為貫穿新加坡島的公路。

建成後的實龍崗路從市區的小印度直達新加坡東北部的實龍崗河口的碼頭,成為當年柔佛木材和烏敏島的石料運到市區的通道。這條公路今天分為兩段,即實龍崗路和實龍崗路上段。不過,它為什麼會被命名為實龍崗路,我們經常聽到的有兩種說法:其一是源自於鷺鷥說;其二是源自於馬來話serang dengan gong。

最先提出「鷺鷥說」的是學者許雲樵,他在《文心雕蟲續集》這本書中這麼說:「往日在實龍崗河上,本有許多鷺鷥棲息著,鷺鷥馬來話叫做ranggong;Serangoon本由Sa Ranggong(一隻鷺鷥)轉訛而來」。提出第二種說法的是一位馬來作者哈芝西迪(Haji Sidek),他的說法很有戲劇性:「以前新加坡老虎為患,人們為驅趕老虎,就敲鑼打鼓來恐嚇它」,「敲鑼來攻擊(嚇)」的馬來話就是serang dengan gong,說快了就變成Serangoon。

我們知道地名往往有鮮明的地方性,這種地方性受到當地的文化傳統、地理環境、風俗習慣和語言特性所制約。我們來看看第一種說法,雖然鷺鷥的馬來語是ranggong,不過,它並不是當地馬來人熟悉的鳥類,用「一隻鷺鷥」來命名在邏輯上也講不通,用Sa ranggong 來指「一隻鷺鷥」也不符合馬來人的用語習慣;第二種說法有點牽強附會,而且充滿想像力,完全忽視地名命名的文化、地理、習俗等諸多因素。

馬來群島貢品犀鳥

如果我們進一步檢驗,從新加坡開埠初期的幾幅地圖就可以看到,實龍崗河的名字早於實龍崗路出現在地圖上,它被稱為Ranggung River,Sirangong River或者Sarangong River。可見實龍崗路的得名源自於實龍崗河,這也間接排除第二種的說法。

這裡援引《馬來西亞各州地名由來》(Etimologi: Nama Negeri Di Malaysia)一書的一段話加以說明:「馬來人性喜沿河而居,他們依賴河流與外界交流,因此很早就習慣用河流的名稱來給地方命名。」

可見以河流名稱來為地方命名其來有自,也是馬來人的傳統習慣。

那麼實龍崗河是如何得名?我們唯有依據馬來人的文化傳統、風俗習慣、語言特性和地理環境來作一番考察,才能得到答案。

我們知道馬來群島盛產犀鳥,馬來人稱它為Burong Enggang,被馬來人視為高貴的鳥,砂拉越的伊班人更把它當作神鳥,砂拉越因此有「犀鳥之鄉」的美稱。馬來人有一句諺語「犀鳥交犀鳥,麻雀交麻雀」( enggang sama enggang, pipit sama pipit),它和閩南語的諺語「龍交龍,鳳交鳳」有異曲同工之處,意思是找對象要門當戶對。由此可見犀鳥在馬來人的心目中,就像鳳凰在華人心目中的地位。

歷史上,犀鳥在馬來群島和中國的古代貿易中也發揮過重要的作用。中國古籍上經常提到一種叫做「鶴頂」的物品,出現在古代唐番交易的貨品當中。「鶴頂」到底是什麼?為什麼會受到追捧?

我們從明朝隨鄭和下西洋的通事馬歡的著作《瀛涯勝覽》就可得到答案。馬歡在「舊港國」(即今天蘇門答臘的巨港,Palembang)條這麼說:「(舊港)土產鶴頂、黃速香、降真香、沉香、黃蠟之類。」在接下來的段落,他解釋什麼是鶴頂,也同時說明鶴頂的用途:「鶴頂鳥大如鴨,毛黑,長頸嘴尖,其腦蓋骨厚寸余,外紅色,里如黃蠟之色,嬌黃可愛,謂之鶴頂,堪作腰帶、刀靶、擠機之類。」

根據《瀛涯勝覽》的解說,我們知道「鶴頂鳥」指的就是犀鳥,「鶴頂」就是犀鳥的頭蓋骨。中國在宋元間,達官貴人就用鶴頂作為冠帶的飾物,明朝時人們用它來作為腰帶的扣環和刀把的飾物,被古代中國人視為珍貴物品。

「鶴頂」也屢次出現在馬來群島諸國向古代中國朝廷「朝貢」的貢品中,如《明史·卷三二五》記載:「滿剌加所貢物有瑪瑙、珍珠、玳瑁、珊瑚樹、鶴頂……」;《明實錄·卷一一四》:「永樂十九年九月,丙午,滿剌加等十七國王亦思罕答兒沙等進金縷表文,貢寶石、珊瑚、龍涎香、鶴頂……」;明朝黃衷所撰的《海語》也說:「永樂三年,滿剌加國王西剌八兒速剌,遣使奉金葉表來朝貢,其物有畨小廝、犀角、象牙、玳瑁、瑪瑙、鸚鵡、黒猿、黒熊、白麂、鎖袱、金毋、鶴頂……」「鶴頂」被視為奇珍異物,屢屢成為馬來群島諸國的「貢品」也就理所當然。

中西學者說犀鳥

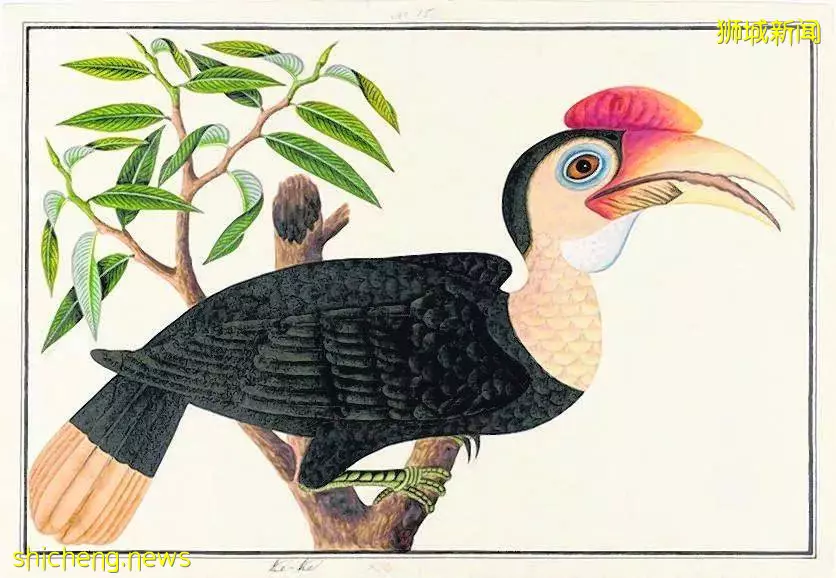

新加坡首任駐紮官法夸爾請畫師繪製的犀鳥彩圖。(網際網路)

處於馬來群島中的新加坡也是犀鳥的棲居地,新加坡首任駐紮官法夸爾,在其馬六甲和新加坡任內,聘請畫師繪製了許多動植物的彩圖,其中有四張是不同類別的犀鳥彩圖,目前收藏在新加坡國家博物館。1927年萊佛士博物館(國家博物館前身)出版一部《新加坡島的鳥類》(The Birds of Singapore Island)的書,作者是任職該館的館員兼動物學家查森(F N Chasen),他在書中介紹三種生活在新加坡的犀鳥,說明它們是以頭冠的形狀和顏色的不同來區別分類。犀鳥吸引人之處是它奇異的外觀,又長又大的喙加上頭蓋上的形狀各異的冠,讓它在眾鳥中獨樹一幟。不過,作者強調犀鳥奇特之處不僅僅在外觀,而是它獨特的築巢方式和孵卵過程。作者說犀鳥通常築巢在樹洞中,雌鳥在孵卵時,雄鳥會用泥土把洞口封起來,只留下一個小孔,每天雄鳥會四處尋找食物來喂食雌鳥,待到小鳥脫胎翅膀長成,才啄開封泥讓它們出來。犀鳥這種築巢方式給整個孵卵過程提供一個安全的環境。作者還感嘆犀鳥這種獨特的孵卵過程,竟讓一些閉門造車的自然學者覺得不足採信。

無獨有偶中國南宋名臣兼文學家范成大,早於查森800年,寫了一部《桂海虞衡志》的書。范成大在書中也談到犀鳥這種獨特的築巢孵卵方式:「山鳳凰,狀如鵝雁,嘴如鳳,巢兩江深林中。伏卵時,雄者以木枝雜桃膠,封其雌於巢,獨留一竅,雄飛求食以飼之。子成即發封,不成則窒竅殺之。此亦異物,然未之見也。」

中國古代除了稱犀鳥為鶴頂鳥之外,也稱之為海鶴或山鳳凰。中國古人對於自然生物的觀察竟然不遜於800年後的洋人,也勝過一些今人,一位中國學人質疑范成大對山鳳凰的說法,竟然說是「恐出於誤傳」,也就不足怪了。

實龍崗河沿岸犀鳥出沒

與實龍崗河口隔著海峽遙遙相對的柔佛河口,其上游是當年舊柔佛蘇丹國立國之處,在此居住或兩岸往來的馬來人,應該知道犀鳥這種獨特的築巢方式。他們熟悉在實龍崗河沿岸叢林出沒的犀鳥,也熟悉犀鳥的窩巢,因此就把這條河稱為Sungei Sarang Enggang,意思是犀鳥巢河。一方面符合馬來人對犀鳥的傳統喜愛,另一方面獨特的犀鳥巢也是容易辨認的地標。Sarang Enggang說快了就變成Sarangang,以後再經過英國人轉載記錄,難免訛化為Serangoon。當年馬來居民口中的Sungei Sarangang就變成英國人在地圖上標示的Sarangoon River或者是Serangoon River。

直到今天,在新加坡經常還能見到犀鳥。正如查森所說的,多數的犀鳥喜歡出沒在人類聚居地相鄰的叢林。我經常步行運動的地方比如射靶場路(Rifle Range Road)、武吉知馬舊火車鐵道、植物園都能發現它們的身影。犀鳥喜歡結伴出現,而且出沒的時間也很有規律,停駐的地點也經常固定不變。犀鳥在振翅飛翔時會引發較大的聲響,容易引人注意。在新加坡郊外散步運動,幸運的話,伴隨嘈雜的振翅聲響,抬頭一望,你可能就與犀鳥不期而遇。

文:林恩和 圖:石美音