將半生(40年)都獻給公共服務,過去四年半與病魔對抗的前高級公務員嚴崇濤,(8月20日)辭世,享年83歲。(海峽時報)

作者 張麗苹

他,生前被敢怒敢言的前國會議員殷吉星(Inderjit Singh)稱為「愛著新加坡的批評者」(loving critics)。

新加坡政論作者、香港浸會大學傳理學院教授契連·喬治(Cherian George)曾經形容他為親體制的「良知」,即便提出異見,也能落在人民行動黨的「舒適區」內被包容。

榮譽國務資政吳作棟昨晚在面簿發文悼念時,稱他為:新加坡的經濟沙皇。

三人口中說的他都是同一個人,就是將半生(40年)都獻給公共服務的前高級公務員嚴崇濤。他過去四年半與病魔抗爭,於(8月20日)早辭世,享年83歲。

嚴崇濤。(海峽時報)

過去24小時,不少現任與前任部長都發文追悼這名深受愛戴的金牌級公務員。李顯龍總理今天傍晚6點多在面簿上悼念嚴崇濤時,形容他是「我國建國那代的一名多才多藝優秀出色的公務員」。對於他的逝世,總理感到極度悲傷(deeply saddened)。

李顯龍總理說,嚴崇濤無論是智商、同理心、或者直言不諱的態度,在同輩中脫穎而出。40多年來,他在不同政府部門服務時,表現十分卓越,33歲就被擢升為新加坡最年輕的常任秘書。

「我有幸在貿工部與他在工作上緊密接觸,當時我是政務部長,他是常任秘書。身為一名年輕的政治職務擔任者,我從他豐富的經驗和睿智的建議中獲益良多。我在1985年擔任經濟委員會主席時,他是其中一名委員,建議了許多政策來幫助新加坡渡過獨立以來的第一次重大經濟蕭條。他的建議令我們的報告如虎添翼。」

李顯龍還補充說,嚴崇濤任職於建屋發展局時提出的預購組屋計劃和電梯翻新計劃,不但經得住時間的考驗,建屋局至今依然持續開展這些計劃。最後,他向嚴崇濤夫人與家人致以最深切的哀悼。 「嚴崇濤雖然離開了我們,他的精神遺產將持續下去,而且他的貢獻將觸動未來好幾代新加坡人的生活。」

嚴崇濤曾擔任財政部、貿工部、國家發展部和總理公署等多個政府部門的常秘,前後長達29年。他也曾擔任經濟發展局、星展銀行(前新加坡發展銀行)、中央公積金局、建屋發展局等多個機構的主席。

晚年敢怒敢言掀風波

嚴崇濤晚年最讓人津津樂道的,就是他退休後,針對新加坡政府、人民行動黨、公務員體制以及部長薪金制的敢怒敢言。

(聯合晚報)

嚴崇濤在1999年退休後就開始寫書。2008年出版《新加坡發展的經驗與教訓——一位老常任秘書的回顧和反思》,2010年出版《新加坡成功故事的動力:嚴崇濤之見》。

他在第一本書中曾批評政府部門的擢升制度過於機械化。

「如今你工作五年,就可當上助理秘書,十年就可當上常任秘書。在我看來,這樣提拔人才非常消極,而且過於機械化。也許在軍隊里管用,但在其他部門,這不是個積極的做法。我們不應該擔心有太多的人才不知如何安排,而是應該擔心人才不足。」

2003年,他接受《海峽時報》專訪時,則批評人民行動黨一黨獨大的最大憂慮在於「我們正啟動自動導航系統在飛行」。

記者問他這是什麼意思時,嚴崇濤解釋說:

「新加坡一些精英分子慢慢開始以「新加坡品牌」感到驕傲自滿了 。一些公務員的表現就好像得到了皇帝授權一樣肆無忌憚。我們都自以為是小李光耀。」

「……我們的人口學家追蹤數據時,思維流於死板。即使生育率下滑時,衛生部和計劃生育署依然乘坐在「自動導航的飛機上」,繼續對生育第三胎加以懲罰。」

批評部長薪金制惹爭議

2013年,嚴崇濤在接受新加坡醫藥協會報刊專訪時,被問及他對年輕部長的期望。他當下直言,有些年輕部長不再具備元老級部長的品質。政治職務擔任者在部長薪金提高後,反而在工作上不那麼盡心,表現每況愈下。

「當你將部長薪金提高至幾百萬的薪金收入,每名部長……在想到百萬薪金時就會猶豫不前。當薪金如此高時,哪名部長敢離開,除非他們決定加入反對黨?因此,整個政壇都變成一種公務體制,我再也看不到任何人敢於開口了。」

在同一個訪問中,嚴崇濤也指出,人民行動黨已經變得過於精英制(too elitist),不像「第一代行動黨幾乎都是草根出身」。當記者問他何謂「精英制」時,嚴崇濤回說「他們對人民缺乏感情」而且「整體上缺乏同理心」。

可想而知,嚴崇濤的這番話當時猶如平地一聲雷,引發激烈的爭議。在訪問刊登後,嚴崇濤立即發文告表示自己的一些說法「不合理」也「不公平」,並澄清和收回某些說法。

「我在1999年退休離開公共服務。自那起,我就沒有參與任何一個內閣會議,也沒有親眼看過李顯龍總理主持任何一個內閣會議。因此我說部長們都不敢在李顯龍總理面前有話直說,是不公平的,因為我沒有全面了解今日內閣會議是如何召開的情況下,就作此斷言。」

「我也意識到,我所說的部長們領高薪後可能不敢暢所欲言的說法是不合理的。有些部長是放棄了光鮮亮麗的私人企業高薪工作,加入公共服務後領取的薪金遠遠低於他們原有的收入。其他部長則有能力加入私人企業賺多一點錢,但卻選擇留在公共服務。他們既然堅信自己在為新加坡人做對的事情,沒有理由不暢所欲言。」

嚴崇濤還指出,關於他所說的新一代領導人都過於精英制的說法,也是「在不知道他們當中有很多人來自貧苦家庭」的情況下說的。

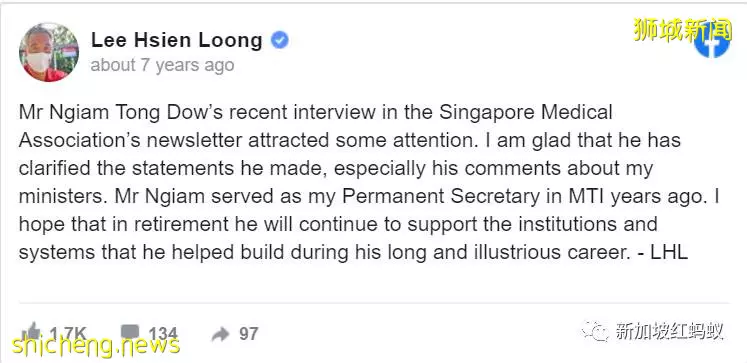

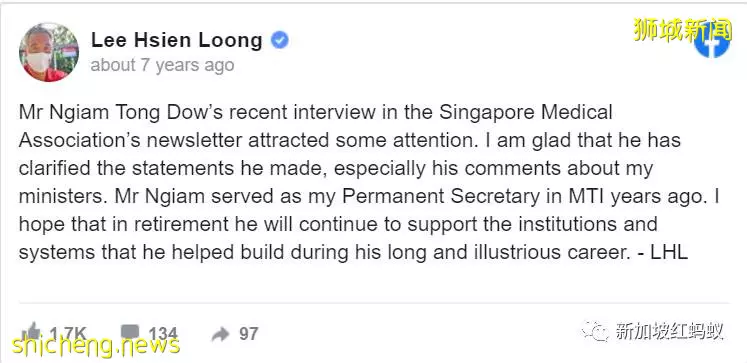

當時,李顯龍總理還發貼文回應嚴崇濤的澄清說:

「我很高興他澄清了自己的一些說法,尤其是對我的部長的評語。嚴先生很多年前在貿工部擔任我的常任秘書。我希望他在退休後,能繼續支持他在傑出長時間的公務員職業生涯中,所參與建立的機構與體制。」

愛之深責之切的批評者

有意思的是,嚴崇濤在2008年接受《聯合早報》專訪時,曾經說了這麼幾段話:

「當我還是常任秘書時,每年總有一兩次單獨與(當時的)李光耀總理進餐的機會。我很自豪地說,他一開始就告訴我,我們進行的是平等的知識性交談。他尊重我,我也尊重他,雖然我們曾發生口角(笑)。我可以告訴你的是,李光耀總是仔細聆聽他人的觀點,再綜合大家的意見。」

「我的一些朋友,甚至是我的太太,都不時警告我不可越軌,否則會招惹事端。說實在的,我不相信我們的領袖是那樣的人;當然我也自律,不提忌諱課題如語言、種族和宗教等。記得有一次,一位教友告訴我很高興讀到我的文章,也很高興我還沒「人頭落地」。我聽後哈哈大笑,但我知道她並無惡意,她其實是在誇獎我們的制度(能容得下批評)。」

看到這裡,就不難理解嚴崇濤「愛之深、責之切」背後的那份退而不休的責任與焦慮,以及為何他會被稱為「愛著新加坡的批評者」。

最遺憾:沒能像李光耀那樣學好華語

嚴崇濤的父親嚴福歸從中國海南島來新加坡落地生根。不懂英語的他憑毅力,在短短三四年內考取高級劍橋文憑(相當於現在的A水準)。二戰時期又學會日語,後來成為一名法庭翻譯員。嚴崇濤的母親也來自海南島,幫人洗衣賺錢。

父親在他9歲時過世,當時本地的英校由英殖民政府開辦,學費較便宜,因此母親就讓他報讀英校。由於母親沒念過書不會說華語,因此他在成長過程中一直沒有機會接觸華文或學好華語。

1979年9月7日,李光耀總理為第一屆推廣華語運動主持開幕儀式時致辭,籲請新加坡華族社群多講華語,少講方言。(海峽時報)

「我就是沒有內閣資政李光耀的那份毅力,要學好華語,得每天投入至少一小時,我缺乏這樣的恆心。李資政掌握了華文,能夠閱讀華文報,這點比我占了優勢。」

嚴崇濤先後三次嘗試求師學華文,卻總是因為缺乏毅力,一直沒有成功,只能應付一些日常對話。但是他卻說得一口流利地道的海南話,自認骨子裡比年輕一代有著更強烈的「華人DNA」。

嚴崇濤走了,新加坡少了一位「愛之深責之切的批評者」,但是相信他的公務員DNA還會繼續被人津津樂道,語錄還會繼續流傳下去。

(聯合早報)