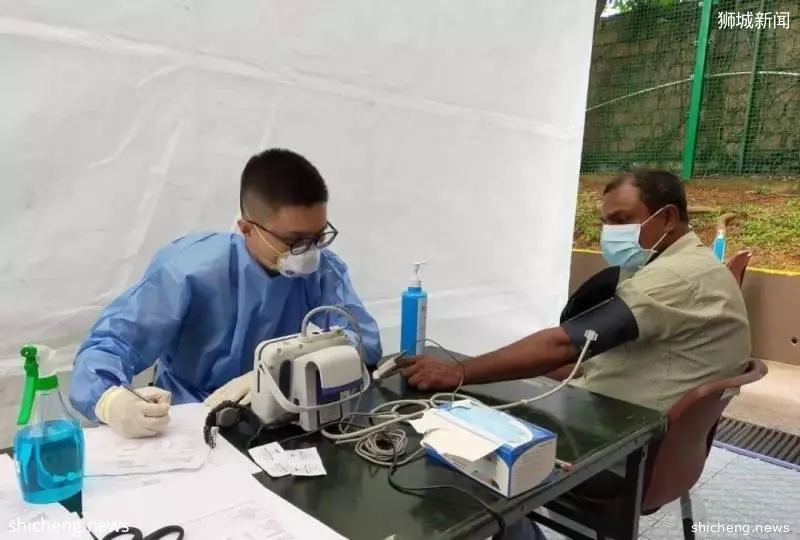

新加坡政府著重於社區抽檢以及定期檢測客工及前線人員

新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財於5月8日在記者會上說,新加坡政府目前不打算展開全民檢測,而是著重於社區抽檢,以及定期檢測客工、前線人員和經常接觸弱勢群體的工作人員。隨著更多必要服務人員將復工,檢測工作也會針對這個勞動群體進行。黃循財說,新加坡要更充分發揮檢測能力,必須妥善分配這個國家資源,不是讓人人都立即接受檢測。

與黃循財聯合領導跨部門抗疫工作小組的新加坡衛生部長顏金勇本周一在國會指出,作為檢測冠病病毒的「黃金標準」,新加坡採用的聚合酶鏈式反應(簡稱PCR)檢測能力已從4月初的每天2900次,提升至目前的8000次以上,下來將逐步提高到每天40000次。

說到全民檢測,就算是一天進行4萬個檢測,像新加坡這樣的人口,如果不加以協調,也不會奏效的。

新加坡政府必須有策略地根據輕重緩急使用檢測資源,除了社區抽樣檢查,避免再給病毒機會在客工群體中傳開也是檢測目標之一。

黃循財昨天說,當局必須有策略地根據輕重緩急使用檢測資源,除了社區抽樣檢查,避免再給病毒機會在客工群體中傳開也是檢測目標之一,他說,即使客工宿舍脫離感染群名單,當局還是會定期對這個群體進行檢測。

「有鑒於客工的工作環境通常是大批人一起工作,尤其是建築業,我們要非常小心,不要讓大型感染群再次出現。」

宿舍工作人員、療養院住戶和職員、社區醫務人員、前線醫療人員等,都是檢測工作的重點對象。此外,病毒阻斷措施開始放寬後,外出上班的必要服務人員比率可能會逐步增加,從勞動隊伍的15%增至20%,甚至更多,當局也必須定期檢測這些人。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授補充說,當局會根據情況調整檢測方式,如合併檢測法(Pool Testing)或血清測試。針對染病率較低的群體,可能合併拭子樣本一批批集中檢測;若結果為陰性,所有樣本就是陰性的,若為陽性,才分開對每個樣本進一步檢測。新加坡當局也可使用血清測試來確定染病群體是否已康復,並可安全地回歸社區和重返工作崗位。

麥錫威說:「我們繼續加強檢測能力,而不同檢測方式將幫助我們確保檢測工作能取得最佳效益。」

新加坡重點檢查弱勢群體

新加坡政府也仍然在積極追蹤新冠肺炎確診病患密切接觸者,原本新加坡全島只有一個追蹤調查中心,在新加坡武裝部隊的協助下,目前已經有七個中心建成,不同中心之間也會互相分享信息。同時,新加坡還將繼續擴大檢測範圍,下一步將重點檢測弱勢群體,包括療養院和安老院,接下來或將發現更多「隱藏病例」。

而隨著新加坡政府積極為必要服務領域的員工進行冠病檢測,包括養老院職員和他們所服務的年長者等弱勢群體,本地社區病例數字或將回升。

隱藏病例風險巨大

新加坡領導新加坡跨部門抗疫工作小組的國家發展部長黃循財曾表示,全島社區中仍然存在所謂「隱藏病例」,該類人群出現輕微症狀與感冒混淆,導致未能及時就醫。新加坡衛生部門將會繼續觀察這一群體,並加強檢測。

一項由新加坡國家傳染病中心、竹腳婦幼醫院、國大醫學組織旗下的綜合診療所和國立健保集團診斷服務部聯合展開的研究顯示,在被調查的285名病例家屬中,有半數確診病患的家人感染了病毒後本人卻不知曉。

該研究團隊把調查對象分成前線醫療人員、廣大社區民眾和確診病例家屬,想要了解病毒在這三種人群中是否已經悄悄傳染開來,但發現前兩種人群都沒有染病。

此外有愈來愈多證據,顯示有患者在感染病毒至康復期間完全沒有症狀,但有傳染他人的可能,「隱藏病例」的風險備受關注。隨著大量無症狀新冠病毒感染者的出現,關於世界各地的「確診標準」是什麼、如何界定「確診病例」或「疑似病例」,引起廣泛關注。

首先,讓我們來看下世界衛生組織(WHO)發布的確診病例標準:

無論是否出現臨床症狀,只要實驗室病毒檢測為陽性,即為確診。

再來看看新加坡的標準。3月28日發表於權威醫學期刊《柳葉刀》上的文章《Investigation of three clusters of COVID-19 in Singapore: implications for surveillance and response measures》(調查新加坡3個新冠感染群:防疫措施實施情況)中明確寫道:

對一個人的呼吸道樣本進行核酸檢測,如果對新冠病毒呈陽性反應,則視為『確診病例』。

可見新加坡這一標準與WHO的基本一致。此外,不論新加坡還是WHO,都是在以「感染新冠病毒」而非「新冠肺炎」作為判斷依據。也就是說,以實驗室病毒檢測為標準,呈陽性即為確診病例,不論是否出現發燒、咳嗽、肺炎等臨床症狀。