在中華文化圈裡有這樣一個奇特的現象,除了大陸,像日本、韓國、泰國、馬來西亞甚至我們的港、澳、台使用的都是繁體字,只有新加坡使用的是簡體字。新加坡這個國家非常的奇特,它是除了中國以外,世界上唯一一個以華人為主體的國家,華人占到總人口的74%。

新加坡國父、內閣資政(現在稱為總理)李光耀是華人「移四代」。新加坡人口三分之二以上屬華人血統,兩廣閩浙人後代特多,受大陸影響很大,使用漢字漢語言,傳統習慣也相同,李光耀也不例外。在新加坡建國之初,大多數新加坡華人的語言都是漢語,但不是普通話。為了增強華人凝聚力,新加坡官方推行了長達40年的「華語運動」,在新加坡普及標準普通話。

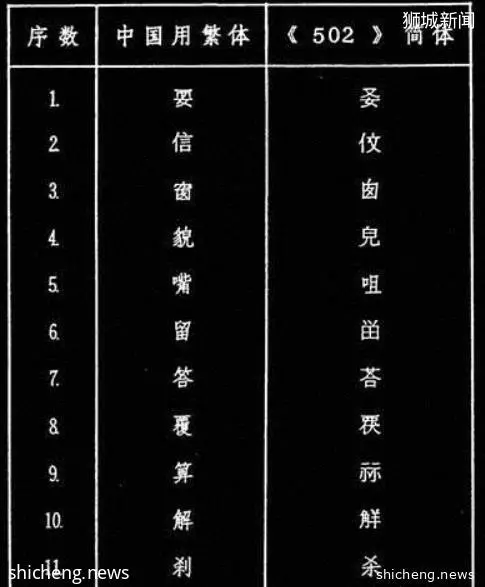

1969-1976年之間,百廢待興。為了普及教育,提高識字率。新加坡學習我們對漢字規範和簡化,他們也開始對繁體字、異體字、自創字、俗體字進行規範和簡化,稱之為新加坡漢字。這個時期雖然新加坡也使用簡體字,但是其中有49個和我們相異或者沒有簡化的漢字。令人奇怪的是,他們最初有些簡化字和我們後來的二簡字非常相似。

在這裡,我們不得不佩服新加坡總理李光耀的智慧。推行與大陸一致的漢字可以加強與我們的關係,雖然新加坡在推行簡體字是我們經濟還差得很,但是李光耀的眼光很長遠,果然,40年後,我們成為世界第二大經濟體,因為新加坡和我們語言相同,文字相同,種族相同,所以,新加坡的經濟得到了我們的大力支持,正所謂大河有水小河滿,我們祖國繁榮昌盛,也順道帶動了新加坡的發展,而簡體字在這其中顯然是發揮了重要作用。

新加坡是一個典型的多元種族社會,華族、馬來族、印度族和其他種族並存。李光耀曾在回憶錄中說:「各族之間務必要有一種共同的語言,這一點在新加坡武裝部隊中尤其明顯。軍隊里的方言和語種多得可怕,即使得一起上戰場,彼此也不能以任何一種官方語言溝通。許多國民服役人員只會講方言,軍隊里不得不特別為他們成立福建話兵團。」

漢字簡化運動,直接產生的結果就是,創造了世界文化史上的奇蹟。中國從原來的八成文盲,變成了二成文盲。這樣的二八轉換,極大推動了中國經濟的進步。到改革開放時,外出打工的農民工,即便不會說普通話和當地方言,會使用漢字,也能順利行走中華大地。

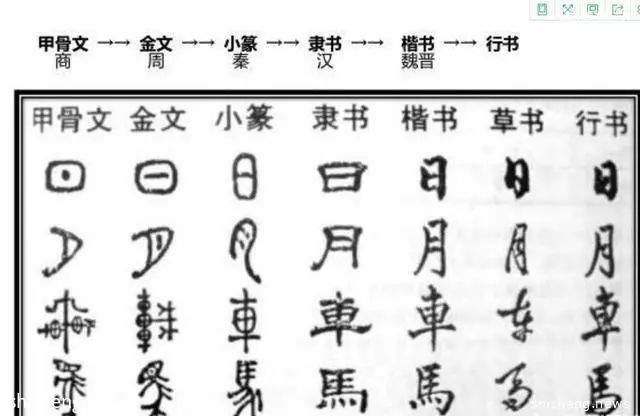

繁體字繁雜的書寫及多變的讀音等,使得漢字學習較為困難,無形中會加重文盲的比重,不利於中華文明的傳承,同時漢語言的難度足以挫傷國際友人學習漢語的熱情,這無疑會對中國的經濟、文化、外交等各個方面都產生不利影響。而漢字的簡化讓漢字學習變得簡單起來,既有助於掃盲,又助於教育的普及和發展。同時,這也才使得「漢語熱」能夠成為現實,為我國國際地位的保證及上升起著不容忽視的重要作用。