躁動不安的社會…

網絡和自媒體讓我們的生活發生了翻天覆地的變化…

同時也帶了一些負面的東東…

比如網紅經濟,網紅經濟不好嗎?

從廣義上看,也沒什麼不好了,畢竟高手就在民間…

但由此滋生出了雙刃劍,也不得不防…

為紅不擇手段…

帶皮吃榴槤、胸口碎大石、電鑽吃玉米、直播造人…甚至連屎都吃…有的更是觸碰法

律底線…

毫無下限可言…

最近,新加坡社交平台上一則關於巴士上抽菸的視頻,再度引發無盡爭議…

視頻顯示:

在巴士的車廂里,一少年正在點菸…

巴士上抽菸???

這事情還真就發生在新加坡…

從整個過程看,少年的手法非常的嫻熟,一看就是個老手…

而且還非常享受在巴士上抽菸的感覺…

當看到有人在拍攝他,好像更來勁了,送上一個非常不屑的眼神…

完全一副小正太的形象!

仿佛說「我敢,你敢嗎…」

完全的青春期叛逆的典型表現…

這突然讓小圈兒想起小時候看古惑仔的時候的心態…

第一次看,大概是十三四歲的樣子,當時就感覺黑社會真帥,這生活太刺激了…

而當時學校確實也除了很多的小的幫派,自己給自己的幫派起個名字,幾個人還結拜…

現在想想真是傻的要死…

要是當時不管是老爹老娘,還是學校管理鬆懈一點,估計小圈兒也帶上免費手鐲,感受義務勞動去了…

而從吸菸少年的情況看,應該是很明顯的青春期叛逆…後面發生的事情應該更加的確切!

因為這個少年對此事非常的引以為榮…

根據新加坡禁菸法令,公交車車廂內不僅嚴禁吸菸,而且違規者還將被重罰1000新!

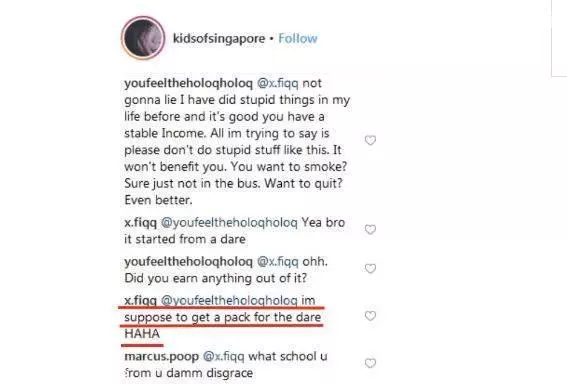

視頻發布後,也引爆了新加坡的媒體輿論,許多人無法理解,為什麼這個少年竟然明目張膽的違反法律,而且不以為恥,反以為榮…

這名少年的做法就是——

用自己的社交帳號,在視頻下方公開承認這人就是自己!

同時在面對網友排山倒海的質疑過程中,他還頗為得意地嘲諷說——

「像我這麼勇敢能在車廂里抽菸,值得再被獎賞一包煙。」

「我有自己的收入,我能自己交罰款!」

跳出此次事件!

從事件反應,這就是典型的青春期叛逆…

不讓干神馬偏干神馬,就是想表現自己…

對於青春期,叛逆、任性、敏感或自尊心強…

這些詞比比皆是…

但很多表現,都是建立在一個基礎上,就是——迷茫!

就是他知道自己不要什麼,而我們要強行把一個概念灌輸給他,他就會用他自己的方式去反抗…

比如你告訴他不好好學習以後沒有出息,但他就是學不好,學不好還總受到嘲諷,長此以往不是對學習失去信心,而是對自己失去信心,不知道自己該怎麼辦了,偶爾打了一次架,受到了周圍小夥伴的追捧,他就好像找到了新的寄託…

就會一而再再而三的去打架…

歸根結底,這個孩子的問題就是對未來道路選擇的迷茫。

因為迷茫,所以對未來沒有方向,對於他人的建議充滿遲疑;

因為迷茫,所以聽不見大人的勸告,甚至以叛逆、冷漠或沉默等方式回饋······

事實上,越是迷茫的孩子越需要來自家人的寬容和指引。

那麼,家有青春期迷茫的孩子,家長要如何做呢?

有教育專家指出——首先,引導孩子思考,理解TA的痛苦。

事實上,對於迷茫的孩子來說,他是比家長想像中要痛苦的。

如《無問西東》里的吳嶺瀾,1924年就讀於清華學堂,當時他的文科成績十分優異,然而受時局影響,以為好學生就應該讀實科而盲目攻讀自己不擅長的實科。

結果,他很快在倒數的成績中陷入迷茫。

他懷疑自己的選擇,卻不知道自己要做出什麼抉擇和改變,他完全找不到來自生活或學業上的動力,常常為此沉思而痛苦。

好在,他的老師梅貽琦知道他的困惑,引導他對真實和自我進行思考,再加上後來聽了泰戈爾的演講「對自己真誠」後,開始坦然面對自己的內心選擇,重新選擇了文科,學習生活從無序變為有序,最終成為了清華大學的一名教授。

知名編劇史航曾說:青春的本質就是迷茫。

每個人都會有這樣的階段,只是有的人在迷茫中遇到了父母、老師、或者某種契機的指引,因此找到了人生的方向。

而有的人,因為各種各樣的因素沒能從中解脫,不得不在迷茫中滂沱歲月,渾渾噩噩。

所以,家長如果發現孩子陷入迷茫,要做的不是一味講道理或要求孩子按照自己的安排去做。

而是要通過自身經歷、相關書籍或旅行,去引導孩子去思考,去認識自己,去挖掘自己興趣所在,然後忠於自己內心去選擇,去拼搏。

那如果孩子的興趣、選擇的道路,與父母的期待相悖,家長要如何做呢?

很簡單,永遠不要以「我是為你好」去阻止,而要學會放手讓孩子去經歷,在實踐中做選擇。

如《偷影子的人》里,麵包店老闆的兒子呂克最大的理想就是上醫學院。

然而,家裡父親已老,弟妹們也需要人照顧,於是,他放棄了理想留在了麵包店裡。

可是,這樣的生活讓他毫無快樂可言,每天都萎靡不振。

父親在得知他的理想後,把他從麵包店裡解僱,將他送去了理想中的醫學院,並對他說:這才是你應該在的地方。如果你發現當醫生跟當麵包師傅一樣蹩腳,那就回家來,我會好好把手藝傳給你。

自此之後,呂克一改往日睡眼惺忪的樣子,對未來充滿了激情。

可是,在他通過了醫學專業考試後,他又突然陷入了迷茫,他發現眼前的生活並不是他想要的。

一次偶然的機會,他重新為大家烤麵包,他突然找到了久違的滿足感,也才發現麵包師才是他真正想要從事的終身事業。

於是,在確定了自己的內心聲音和終生所向之後,他決定回到父親的麵包店。

試想一下,如果當初父親沒有把呂克送去醫學院學習,呂克當然會成為一名麵包師,可是他不會是一名快樂的麵包師。

他會帶著對醫學的終身遺憾,並為此耿耿於懷,甚至對父母充滿抱怨。

古希臘哲學家蘇格拉底曾說:未經審視的人生不值得過。

只有讓孩子跟隨內心聲音去選擇、去實踐、去比較、去審視,他才能真正找到自己所擅長和享受的領域,獲得幸福和快樂的能力。

很多時候,父母是否真的「為孩子好」,只有時間才能證明。

所以,學會尊重孩子的選擇,讓他去經歷,在實踐中做選擇。

當然,做到這一點是很難的。

畢竟,沒有哪對父母明知前方有坑,卻不阻止孩子去踩的。

可是,不知家長們是否聽過這樣一個故事:

一個小男孩在觀察蝴蝶破繭成蝶的過程中,他看見蝴蝶痛苦掙扎了許久,卻遲遲掙脫不開繭的束縛。

於是,內心無比著急的他跑回家拿來一把剪刀,把包裹著蝴蝶的繭剪開,幫助蝴蝶出來。

可是,被他「救」出來的蝴蝶趴在地上,苦苦舞動著雙翅,始終沒有足夠的力量飛起來。

沒過多久,蝴蝶便在男孩的眼皮底下死了。

其實,孩子的成長如同蝴蝶一樣,唯有經歷破繭的痛苦,才能振翅高飛。

關於成長必經的痛,誰都無法替孩子抗。

只有當孩子自己任性過,失望過,迷茫過,他才能清醒,才能成長,才能明白什麼對於自己的人生最重要。

所以,在孩子經過迷茫思考後,決定要走某一條你不認可的路時,不要拚命拉住他,說不要去、不能去。

而是要學會給他準備最耐穿的鞋子、備好雨傘,然後告訴他,去吧,回來家有飯!

我想,這才是父母給予孩子成長過程中最好的愛和溫暖!