新加坡這個名字,英語叫Singapore,馬來語是Singapura,這個名字在梵語裡就是獅子之城的意思,singa是梵語獅子的意思,pura是梵語城的意思,連起來就是獅城。馬來語Singapura翻譯成英語其實就是Lion City。

新加坡這個名字的來歷,要說到一個和唐朝有建交的南洋王國——室利佛逝(Sri Vijaya)。

在7世紀時,南洋的蘇門答臘島上興起了一個室利佛逝國,位置大概在現在的印尼巨港一帶。這是一個佛教王國,和中國唐朝關係不錯。唐代高僧義凈大師曾經訪問室利佛逝國,交流佛法。

後來,唐朝人把室利佛逝國改了個名字,叫三佛齊(Sri Vijaya)。這個三佛齊王國很長壽,和唐朝一起建立,活過了宋朝、元朝,直到明朝時這個王國才被滿者伯夷消滅。從七世紀到十四世紀,這個王國活了七百年,比中國歷史上任何一個帝制王朝都要長。

公園8世紀三佛齊遺址

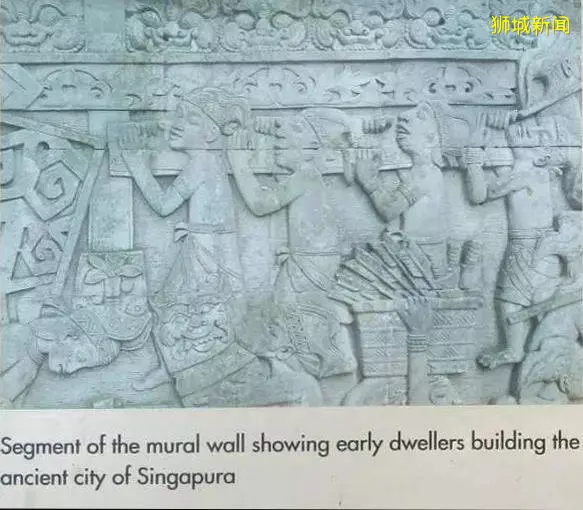

三佛求王國的統治範圍在現在印尼的蘇門答臘、馬來西亞部分領地以及新加坡。新加坡這塊土地時三佛齊王國最後才發現的。時間是1150年,三佛齊王國的國王準備遷都。當時的首都在蘇門答臘的巨港,這個地方比較偏向內陸,不太方便與外界的海洋交流,所以國王一直在尋找一個新首都,於是國王就派王子山尼拉•烏他馬出海尋找。

後來,他們到達了新加坡。當時這個地方還沒有名字,但是王子在登島前,看到了島上有一隻奇怪的動物,橘黃色的身體,黑色的頭,白色的胸脯。王子從來沒見過這種動物,旁邊有人說,這可能是一種叫獅子的動物,在這裡屬於罕見動物。

三佛齊的國王聽說這件事,非常興奮,因為他們發現了一隻神獸,是國之大吉,於是就選在這裡當首都。國王給這裡起了個名字,就是Singapura,意為獅城。

這就是新加坡得名獅城的來歷。但很有趣的是,南洋各國的歷史記載以及科學研究表明,新加坡這片土地上從來沒有出現過獅子,當時王子看到的那個動物很可能是一隻馬來虎,被誤認為是獅子。

這個美好的誤會就這樣流傳下來了,一個從來沒有出現過獅子的新加坡,就這樣有了一個勇敢威武的象徵——獅子。

在山尼拉•烏他馬王子踏足新加坡之前,新加坡的主要殖民地叫做淡馬錫(Temasek),在古爪哇語中表示「海上城鎮」。淡馬錫這個名字也被納入了新加坡的國家身份,許多大型組織、機構乃至國家榮譽都以它冠名。

大約在相同時期,在新加坡的中國元朝人將新加坡稱為「龍牙門」。但關於新加坡的最早文字記錄也許可以追溯到 2 世紀,彼時托勒密在希臘天文學文獻中提到了一個名叫薩巴納(Sabana)的地方,也就是如今新加坡所在之處。新加坡的這些名字表明這座島歷來是重要的貿易港口,是海上絲綢之路的一部分。

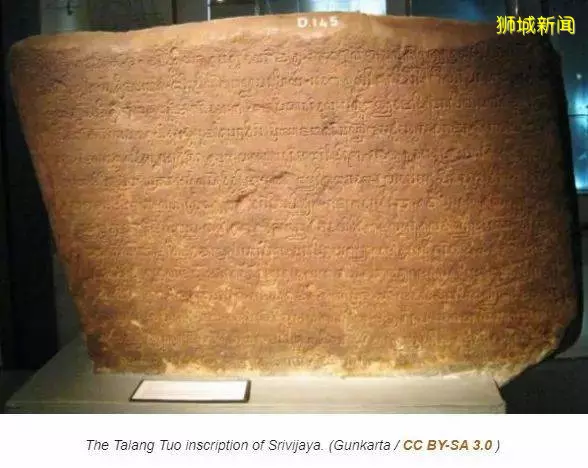

三佛齊(阿拉伯語:سريفيجايا,爪哇語:ꦯꦿꦶꦮꦶꦗꦪ,?-1397年),中國古籍又稱室利佛逝(梵文:श्रीविजय Sri Vijaya)、佛逝、舊港,在阿拉伯文獻則稱為社婆格或室利佛哲,是公元7世紀中葉在蘇門答臘島代替干陀利國的古國,683年以梵文撰寫的格度干武吉碑,是最早的室利佛逝本國記載。室利佛逝無文字,大量出土的碑文皆以梵文撰寫。鼎盛時期,其勢力範圍包括馬來半島和巽他群島的大部分地區。

Srivijayan bronze torso statue of Boddhisattva Padmapani

三佛齊發源於現代蘇門答臘島上的巨港附近,是東南亞印度化古國之一。三佛齊的建國時代不詳,只知道7世紀開始到中國進貢。三佛齊位於馬六甲海峽南端,地理位置優越,成為當時馬來群島的香料貿易中心。經濟力量雄厚,又是當時東南亞佛教的中心,為當時東南亞的強國。

三佛齊強盛後,向外擴張,併吞古國末羅瑜,686年悉莫女王出征爪哇,經過半個世紀征服了爪哇島,勢力擴張到現代馬來西亞的吉打州地區,控制了馬六甲海峽的南北端。8世紀中葉,室利佛逝遷都婆羅伽斯,並進一步將其勢力伸入現代泰國的六坤(英文:Ligor)一帶。

同時期,爪哇島上並存著另一由印度人建立的佛教國家—夏連特拉王朝。9世紀中葉,夏連特拉王朝透過婚姻關係,以國王母親是三佛齊公主的名義,繼承了三佛齊的王位。兩個佛教國家合而為一,成為馬六甲海峽的強國,穿行海峽的船隻都必須向它納稅,其勢力影響也遠達錫蘭島及印度東岸。

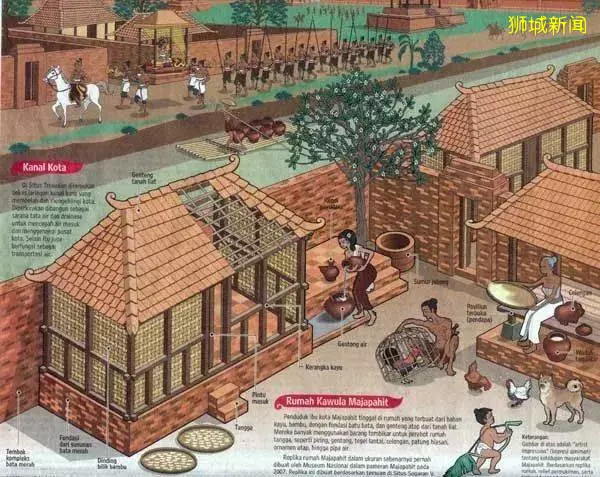

滿者伯夷(爪哇語:Madjapahit;馬來語:Majapahit)是13世紀時東爪哇的一個印度教王國,位於今日泗水的西南,《元史》稱為麻喏巴歇,《明史》稱為滿者伯夷。從1293年至1500年,滿者伯夷王國曾統治馬來半島南部、婆羅洲、蘇門答臘和巴厘島。於公元1350年至1389年期間,國王哈亞·烏魯克(Hayam Wuruk)和首相加查·馬達在位時期勢力達於巔峰,其領土範圍甚至遠至泰國南部、菲律賓、東帝汶。

德國東方學家貝特霍爾德·勞費爾認為「maja pahit」來自印尼的一種果樹木橘(Aegle marmelos)的名字

滿者伯夷國的創立者是爪哇信訶沙里國王克塔納伽拉(Kertanagara)的女婿克塔拉亞薩(Kertarajasa)。1290年信訶沙里國王克塔納伽拉將三佛齊逐出爪哇。但不久克塔納伽拉被叛軍賈亞卡特望(Jayakatwang)所殺。

1292年元世祖至元二十九年,忽必烈命史弼、亦黑迷失、高興率領一千艘戰艦組成的海軍,一年軍糧從福建行省泉州渡海,登陸爪哇,和克塔拉亞薩聯合攻打賈亞卡特望,滅信訶沙里國。滿者伯夷國王克塔拉亞薩隨後倒戈,打退元軍,統一爪哇。《元史》稱滿者伯夷為「麻偌巴歇」,是爪哇國的國都。

明代稱為「滿者伯夷」,仍是爪哇國的國都,國王的王宮所在地。

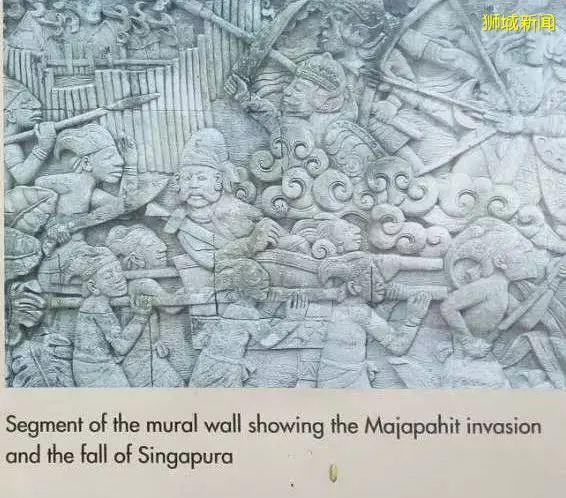

14世紀中葉明洪武三年(1370年)滿者伯夷國王昔里八達拉遣使奉獻金葉表。洪武十四年(1381年)上金葉表朝貢。14世紀末葉明洪武三十年(1397年),滿者伯夷國海軍攻占舊港滅三佛齊。

15世紀初明永樂二年(1404年)滿者伯夷王維克拉馬法哈納(Vikramavardhana)遣使朝貢,明成祖遣使賜鍍金銀印。

宣德二年(1427年)滿者伯夷王維克拉馬法哈納死,女蘇希達繼位。

明英宗正統八年(1444年)三年一貢,以後朝貢無常。

1527年,滿者伯夷國被東爪哇滅。

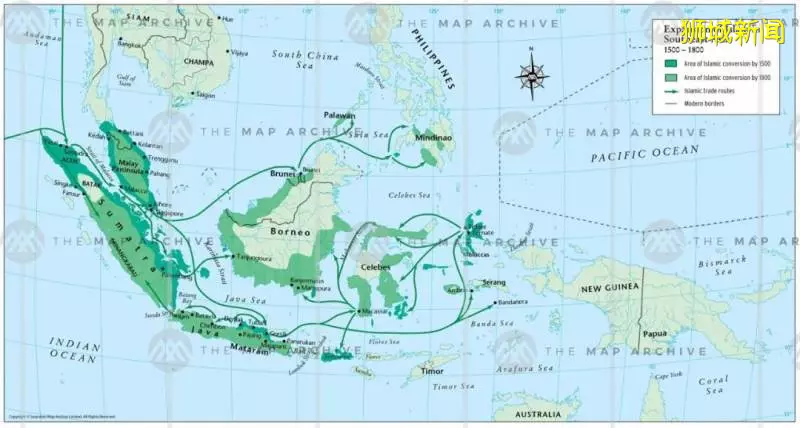

伊斯蘭教傳播圖

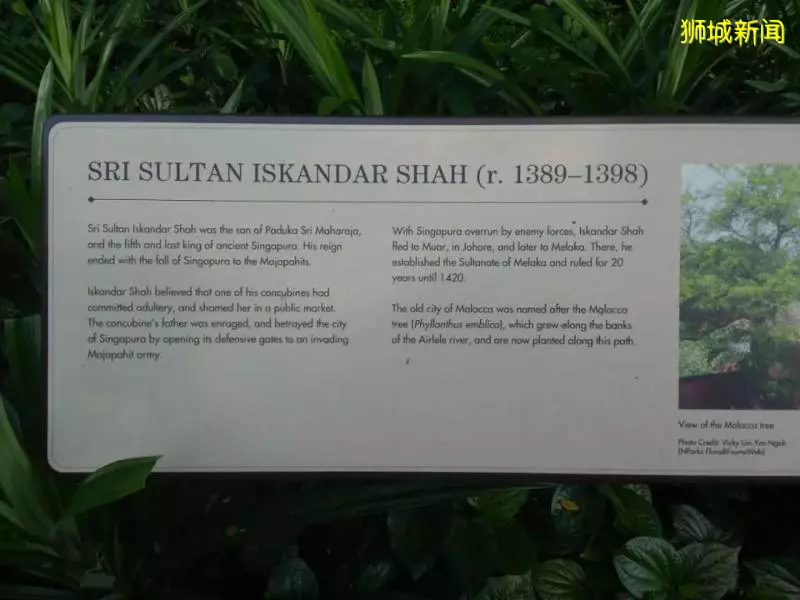

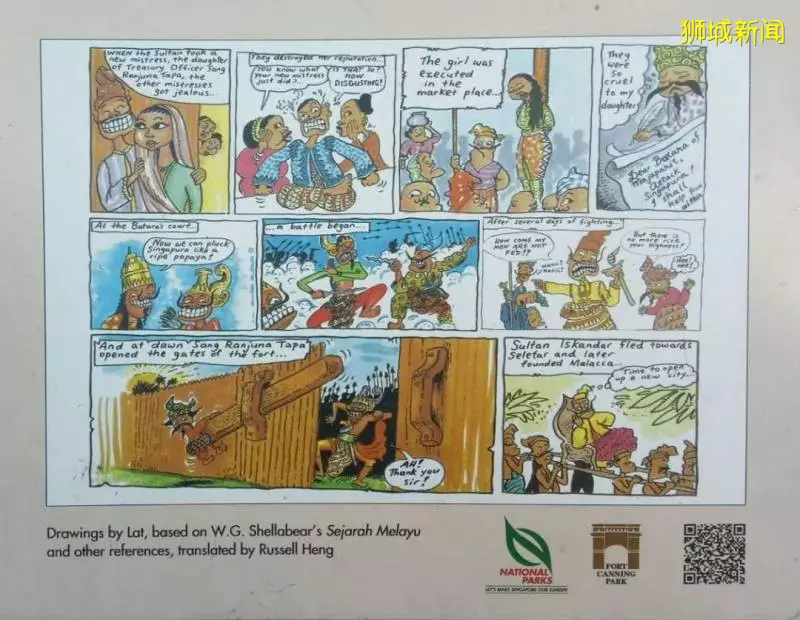

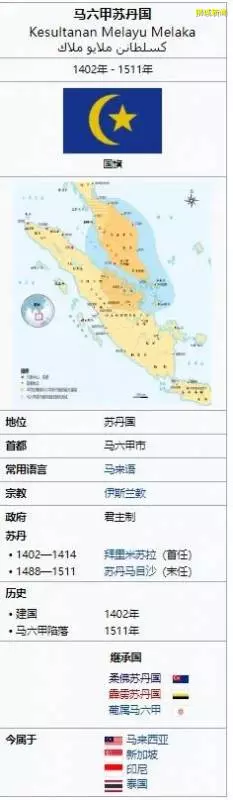

馬六甲蘇丹王朝當時三佛齊被滿者伯夷國攻占,三佛齊王子拜里米蘇拉由巨港逃至淡馬錫,殺了當地的暹羅攝政王,並自己宣布成為新加坡的新統治者。五年後,他因暹羅的威脅而逃亡馬來半島上的麻坡,然後到了馬六甲,建立馬六甲蘇丹王朝。新加坡自始成為該蘇丹國中重要的一部分,於15世紀初至16世紀初被馬六甲統治。

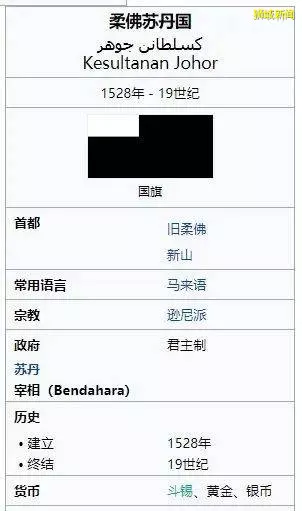

柔佛蘇丹國(馬來語:Kesultanan Johor,1528年至今),是由馬六甲王朝的蘇丹馬末沙的兒子蘇丹阿拉烏丁二世於1528年所成立的。在1511年以前,柔佛是馬六甲王朝領土的一部分,但自從葡萄牙占領馬六甲之後,柔佛王朝因此而成立。當時的柔佛王朝控制了柔佛、廖內與蘇門答臘的一部分。

領土自巴生河一帶延伸至寧宜和丹絨端、麻坡縣、峇株巴轄縣、新加坡、丁宜島,以及其他馬來半島東部海岸的一些小島,像是大卡里蒙島、民丹島、林加群島等地。在英國殖民時期,柔佛王朝在馬來半島的部分被英國統治,而外島的部分則被荷蘭統治。1914年,柔佛接受英國成為馬來屬邦1946年,柔佛王朝答應柔佛加入了馬來亞聯邦,1957年加入了馬來亞聯合邦,過後與1963年便成為馬來西亞的一部分。

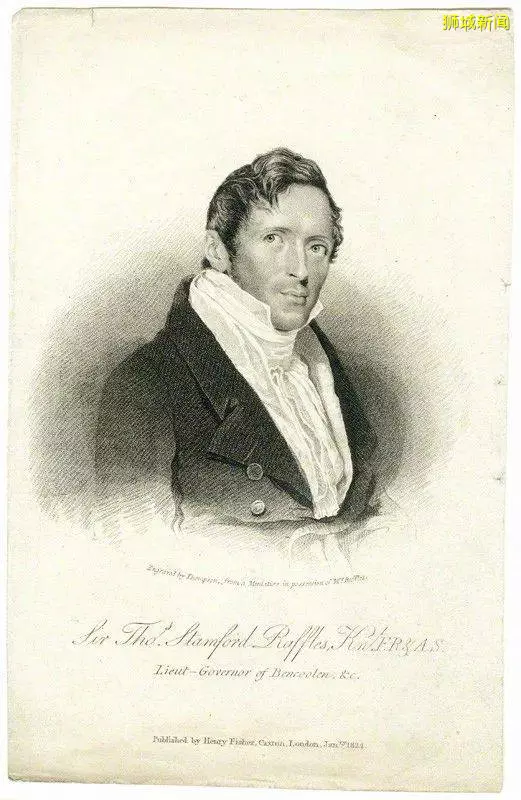

新加坡現代歷史要追溯至1819年英國人史丹福·萊佛士把該島建設成港口,在英國治下該地茁壯為重要的轉口港,負責印度-中國以及東南亞間之貿易,進使該地成為主要的海港城市。

1965年新加坡獨立至今