(海峽時報)

作者 侯佩瑜

為了防止18歲以下的未成年人沉迷網絡遊戲,中國政府(8月30日)出台「史上最嚴格的網遊新規」。

在新規定下,網絡遊戲企業只能在周五、周六、周日和法定節假日每晚8至9點向未成年人提供1小時服務,其他時間一律禁止提供網遊!

新華社旗下的《經濟參考報》早前曾發表過一篇《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的文章指出,中國有62.5%的未成年網友經常掛在網上玩遊戲。13.2%未成年手機遊戲用戶,在工作日玩手游的日均時間超過2小時。文章更將網遊定性為讓未成年人上癮的新型「毒品」。

究竟中國政府要具體如何讓未成年人戒掉這個「精神鴉片」?

目前中國政府明文規定:

要求網遊企業嚴格落實網絡遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求,不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務;

各級網遊出版管理部門要加強監督檢查有關措施的落實情況,嚴肅處理未嚴格落實的網遊企業;

要求家庭、學校等社會各方面共管共治,依法履行未成年人監護責任。

會成功嗎?真的不好說。

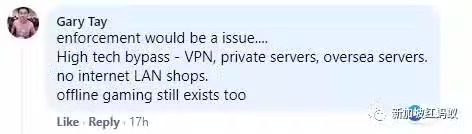

有網民指出,如今孩子們都非常聰明,懂得使用科技去「繞過」這些限制,如虛擬專用網(VPN)、私有伺服器,海外伺服器,而且離線遊戲也依然存在。

其實,幾乎全球各國都面對青少年沉迷網絡遊戲的問題,新加坡自然也不例外。

早在2010年,我國教育部和媒體發展管理局的一項研究就顯示,本地青少年平均每周花20個小時在玩網絡遊戲,比美國的約13個小時還要長。

本地近9%的年輕人是病態遊戲玩家,他們每周花37.5小時打電玩,是非病態玩家所花的時間的兩倍!

根據DQ Institute在2018年的一項調查,本地8到12歲的小孩,每周的「螢幕時間」平均為35小時,比全球平均多出3小時。擁有手機的小孩上網的時間明顯更長,平均每周為45小時。

報告還顯示,本地小孩把大部分的上網時間花在上網看視頻和玩網絡遊戲,其次是使用WhatsApp和Instagram等社交媒體應用程式。 當中有11%的受訪者符合網遊成癮的標準,譬如:他們在不玩遊戲的時候,會感到不安。

今時今日,大家在冠病疫情下宅在家的時間都變長了,相信上述數據更是有增無減。

中國下令收緊網遊企業營業時間的新聞一出,不少本地父母都舉雙手贊成,認為我國政府也應該效仿。

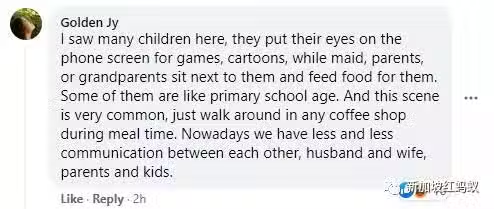

網民普遍表示,本地小孩和青少年,甚至是成年人,一般都是手機或ipad不離手,特別是吃飯的時候,簡直就是遊戲和卡通「拌飯」,導致與家人面對面聊天的社交時間,越變越少。

這看似是一個無解的惡性循環,因為孩子們看到爸爸媽媽平日裡也這麼做,更是有恃無恐。

相信蟻粉們在外用餐時,隨便一抬頭就會看到以上這熟悉的景色。

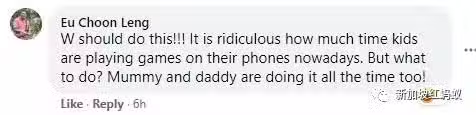

雖然一周限制上網三小時的新規定,在某些網民看來,在這個網絡當道的時代,似乎有點極端。但本地一些父母表示,其實他們早就在家實施這種限制措施,限定孩子一周只能玩網遊三小時。

「網遊真的會讓人上癮,所以需要教孩子們如何通過自律來控制自己的癮癖」。

有鑒於此,有網民表示,或許本地也可以借鑑,但限制應該定在幾歲的孩子呢?

也有網民指出,或許限制年齡可以提高至21歲以下。這種提議也引來其他網民調侃說,其實成年人也需要監管上網時間。

有人建議,是否應該更靈活地讓年輕人享受那一周三小時的遊戲時間,而不是硬性地定在晚上8點至9點。如果每個人都在同一個時間登錄,伺服器或許會直接癱瘓。

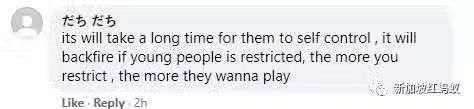

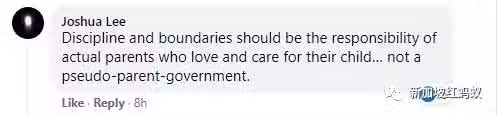

有網友也指出,過於限制青少年上網,反而會適得其反。更重要的是,正確地引導孩子學會自我控制。管教和設定界限應該是父母的責任,而不是政府的責任。

也有一部分網民擔心,類似的限制也許會妨礙孩子的創意,以及電子競技今後的發展。 電競的市場價值和形象,近年來在東南亞正在逐漸「轉正」,向傳統體育賽事靠攏。

最新的網絡數據顯示,中國的電競市場在2021預計能產出456億美元(約613億新元)的收入,遠遠超越了美國市場。 國際電子競技聯合會2018年在新加坡正式成立,隔年電競就成為菲律賓東運會的正式比賽項目。

今年年底,在越南舉行的東南亞運動會上,電競也是競賽項目之一,它也同時是2022年杭州亞運會的競賽項目。不過,國際奧委會主席巴赫在2018年曾嚴厲批評過電競過於暴力:

「我們不能在奧運會項目中加入一個提倡暴力和歧視的比賽,所謂的殺人遊戲。它們,在我們看來,違背了奧運會的價值觀,所以不會被接受。」

然而,冠病疫情正在扭轉此趨勢。巴赫對電競入奧的態度,在2020年4月有了轉變。當時他發表公開信指國際奧委會也鼓勵所有利益相關方「考慮如何管理他們的電子、虛擬形式的體育運動,並探索與遊戲出版商合作的機會」,但前提是必須尊重奧林匹克價值觀的「紅線」。