新加坡在國家制度設計層面是一個高度效仿西方制度體系的國家,但與此同時新加坡同樣珍視傳統的東方文化。新加坡國父李光耀始終認為:西式民主並非適用於任何國家,所以他一生始終提倡」亞洲價值觀「。新加坡的鞭刑一直被西方國家視為侵犯人權的落後制度。由於新加坡議會始終堅持保留這一刑罰,因此無論是誰如果被法庭判決鞭刑即使他願意多賠錢多坐牢也不能使自己免於鞭刑。

1993年一名18歲的美國少年在新加坡被判鞭刑,時任美國總統的柯林頓親自向新加坡求情。這時的李光耀儘管已不是新加坡總理,但仍對新加坡保持著巨大影響力。李光耀堅持認為:在法律面前任何人都不得搞特殊化,即使是美國總統求情也不能免除這名美國少年的鞭刑,否則對在新加坡被判處鞭刑的其他國家人士是不公平的。上世紀80年代李光耀曾對自己的「亞洲價值觀」進行過系統的總結。

李光耀將自己提倡的」亞洲價值觀「總結為:國家至上,社會為先;家庭為根,社會為本;社會關懷,尊重個人;協商共識,避免衝突;種族寬容,宗教和諧;實用理性,中和思維;先有經濟,後有民主;權利義務,平衡發展;自由雖貴,責任更重;民主目標,良好政府;領袖賢明,政府強大;以民為本,關注民生;政府人民,互尊互信;以法治權,以德治國;法紀嚴明,井然有序;機會平等,扶貧濟困......

李光耀根據他的」亞洲價值觀「提出了一個好的政府應當實現的目標:使人民在食、住、就業、保健等方面都受到良好的照顧;在法治下社會有秩序、有正義,國家不是由反覆無常、獨斷獨行的個人統治者管理,人民不分種族、語言和宗教都不互相歧視;人民儘可能享有個人自由,但卻不侵犯別人的自由;經濟能取得成長,社會能取得進步;有優良的基礎措施,消閒、音樂、文化和藝術設備......

李光耀執政的第二年新加坡政府修改防止貪污法令並根據法令成立了新加坡貪污調查局。經過數十年持續不斷的努力之後新加坡在2010年「透明國際」發布的世界清廉指數排名中同丹麥、紐西蘭並列第一。在加強政府內部的廉政建設的同時新加坡在經濟民生方面也發生了翻天覆地的變化:從1964年起新加坡開始實施「居者有其屋」計劃。新加坡的住房理念是:政府建造房子以極低的價格賣給國內民眾。

新加坡試圖以此確保低收入群體也能有屬於自己的房子。政府還會贈送公民基本的家具以滿足基本的居住需求。迄今為止超過80%的新加坡公民人居住在政府承建的房子,其餘20%的居民則住在有地房地產以及私人公寓,全國居民住房擁有率達到90.5%。新加坡所有雇員每月都要繳納月薪的5%作為公積金,僱主也需繳納雇員月薪的5%作為雇員的公積金,這個比例隨著經濟情況的變化而調整。

新加坡規定:僱主若不繳納公積金,那麼公積金局首先會通知會員,然後強制僱主繳納。公積金制度在新加坡實行近30年,經過10次修改之後不斷完善。如今公積金不僅用在住房方面,而且也用在醫療和社會保障方面。許多人由當初的被迫執行公積金制度變為自覺行動。從1984年起新加坡政府就開始推行醫療儲蓄計劃:規定每個職工把月薪的6%-8%存入銀行,設立個人醫療儲蓄戶頭。

這一計劃為每個居民預備了一筆即時支付費用,並不足以完全支付重病、大病患者的所有醫療開支。貧困家庭可免交醫藥費或享受政府其他的醫藥補貼。病人住政府辦的C級醫院只需交15%的醫藥費就行了,完全無支付能力的窮人可以向政府申請補助或全免。60歲以上的老人在公立醫院看病只需交一半的門診費和藥費。如今新加坡全國平均每一萬人有醫生23人,共有病床1.2萬張。

從上世紀60年代起新加坡的經濟就已進入高速發展時期。1961年新加坡政府為加快工業化過程、促進經濟發展創建了裕廊工業區。該區的面積為70平方公里,包含了來自各地的跨國公司和本地的高技術製造業公司。新加坡政府也據地理環境的不同,將新加坡東北部劃為新興工業和無污染工業區;沿海的西南部、裕廊島和毛廣島等劃為港口和重工業區;中部地區為輕工業和一般工業區。

這一時期正值已開發國家將自己的勞動密集型產業大力向外轉出的時期,新加坡乘著這一東風迅速發展成為亞洲四小龍之一。如今的新加坡已成為僅次於紐約、倫敦、香港的第四大國際金融中心。與此同時新加坡的人均壽命已達到82.5歲,15歲以上公民的識字率為96.7%。每千人擁有私家車110輛,手機滲透率達到148%,家庭電腦擁有率81%,上網率77.7%。

20世紀70年代處於市中心的新加坡河和加冷河盆地附近有2.1萬戶居民的糞便、生活污水、垃圾直接倒入河中。如今被稱為「花園城市」的新加坡在當年卻是一片髒亂差的景象。李光耀為把新加坡打造成為一個現代化的花園城市制定了「10年浚河計劃」和「城市花園行動」。身為總理的李光耀身體力行在新加坡的許多公園裡親手植樹。到1983年新加坡已有450萬株樹木。

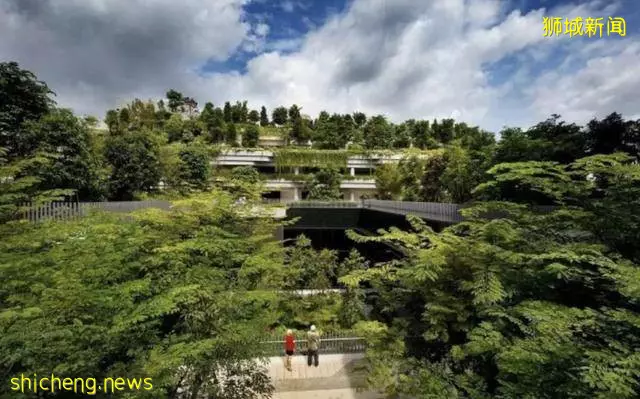

如今新加坡的人均GDP位居亞洲四小龍第一,甚至還超過日本而名列亞洲已開發國家第一,然而新加坡並沒因為經濟的高速發展而損害自然環境。儘管國土面積狹小,但新加坡政府仍堅持保留10%的土地用來建造公園和自然保護區,同時新加坡政府還規定了人均8平米的綠化指標。進入21世紀後新加坡政府認為綠化程度還不夠。新加坡政府的規劃理念是必須做到讓民眾「開門見綠」。

這種理念認為只有地面綠化是遠遠不夠的,於是新加坡政府進而提出了「垂直綠化」的概念。新加坡政府用稅收優惠等政策鼓勵開發商和建設商在大廈的垂直牆面上種植密集的綠色植物。新加坡國家公園局還設立了「花園城市基金」用於公園建設或垂直綠化項目。新加坡的城市綠化工作是政府號召倡議,與此同時也是全民參與的:新加坡所有居民都會參與一年一度的植樹活動。

新加坡通過建設新鎮來避免人口密集容易帶來的大城市病。在新加坡最早的新鎮之一大巴窯不僅建有多棟住宅樓,還擁有餐飲區、商業區、銀行、醫院、交通換乘站等完備的配套設施。居民絕大部分日常需求都可以在這裡得到滿足,甚至連辦理購房貸款之類的業務也能就地解決,不必跑出大巴窯在多個單位之間奔波。這樣的布局既方便了居民,又可最大限度避免交通擁堵。

這樣的新鎮在新加坡有20多個。多個功能完善的新鎮加上便捷的交通系統以及高度遵紀守法的社會共識使新加坡在「治堵」上給大城市做出了範例。新加坡還格外重視對城市歷史的保護,從而較好保留了新加坡的文化底蘊。新加坡儘管是一個年輕的國家,然而卻頗為注重對歷史遺蹟的保護。新加坡市區重建局前局長劉太格曾說過:「每個城市都要有它的紫禁城」。

這一觀點道出了新加坡對城市歷史的敬畏感。如今高速發展的新加坡仍保留了約7000棟老房子。這其中既有政府建築樓,也有民間住宅樓和商業樓,都是上世紀具有各地風格的建築,每棟老房子的背後都有一段歷史。新加坡正是藉此留住了自己的歷史記憶並將其傳承和傳播。如今地狹人稠的新加坡竟有28個高爾夫球場,如果用這種規劃模式足以用一個法國的面積容納全球人口。

事實上200年前的新加坡比今天還要小:那時的新加坡只有578平方公里。隨著人口的增長促使新加坡不得不通過填海造陸的方式緩解人地矛盾。新加坡填海造陸的歷史甚至比新加坡作為國家的歷史更為悠久:1819年新加坡成為了英國東印度公司的殖民地,3年後英國殖民者就開始在新加坡填海造陸,而新加坡成為獨立主權國家是1965年8月9日之後的事。

早在新加坡成為獨立主權國家的143年前就已開始填海造陸了,新加坡獨立後的五十多年間依然對這項事業持之以恆。1965年新加坡獨立時的國土面積為581.5平方公里,在經過五十多年的填海造陸之後新加坡的國土面積增加了將近1/4。新加坡在過去的五十多年間領土增長幅度位居全球第二。儘管新加坡是全球人口密度第二高的國家,然而通過填海造陸以及合理的城市規劃使其顯得並不擁擠。