個人代步工具雖然能為行動不便者帶來便利,不當使用卻可能對他人造成不便,甚至危險。(聯合早報)

別當老鼠屎

在公路旁邊建設行人道的初衷,不外是為了讓行人避開馬路上風馳電掣的汽車和摩托車。

但如果一些人使用另一種交通工具在行人道上恣意橫行,問題就來了。

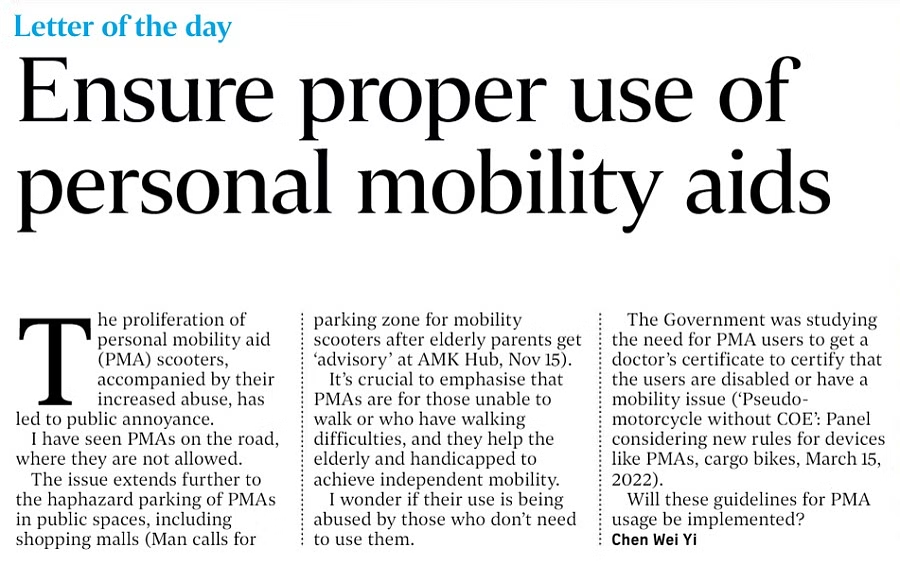

《海峽時報》於11月17日刊登一份讀者來函,指出隨著越來越多人使用個人代步工具(Personal Mobility Aid),濫用者增加了,進而引起公眾不滿,因此籲請當局確保人們正確使用個人代步工具。

《海峽時報》11月17日刊登的讀者來函。(截圖)

這位讀者相當客氣地形容:

「我曾見過個人代步工具在公路上行駛,即便這是不允許的。這個問題也延伸到使用者在購物中心等公共空間隨意停放個人代步工具……我猜想,是不是不需使用個人代步工具的人在濫用它們。」

《聯合早報》今年4月12日刊登的另一封讀者來函,更直截了當地道出一些個人代步工具使用者的行為:

「有些人乾脆直接駛入商場,或是停放一個角落,然後起身行走,宛如常人。有些駕駛者也會直接駛入電梯內,在多層小販中心內來回穿梭購買食物。這在人流高峰期的用餐時段,堪稱霸道也非常危險。」

紅螞蟻和小夥伴們也曾見過一家幾口一同乘坐同一部個人代步工具,以及類似以下的「送餐神器」:

這款改良版個人代步工具,可以為送餐員遮風擋雨,堪稱神器。(聯合早報)

不少網民也在各個網上論壇和社交媒體平台留言,道出相似的經歷,說不定蟻粉自己也碰過類似的情況。

如果這只是簡單取締的問題,那根據陸路交通管理局向媒體透露的數據,情況已經逐漸改善:

在馬路上使用電動個人代步工具的案件在2022年上半年有98起,今年上半年則減至71起;

在人行道上使用電動個人代步工具的案件,2022年上半年有359起,今年上半年則減至250起。

但這些數字所反映的趨勢未必與大家的個人經驗相符,最直接的原因就是執法單位不可能每分每秒緊盯著每一條人行道。

即使違例的個人代步工具使用者可能在《活躍通勤法令》(Active Mobility Act)下受到法律制裁,加強取締力度充其量不過治標不治本。

套陸交局在其網站上的一句話,要實現全國減少用車的願景,不只是提供行走和騎行所需的各種設施,而是在通勤者之間建立相互禮讓和彼此尊重的文化。

相互禮讓、彼此尊重,保護的不只是一般行人,其實更重要的是保護真正需要使用個人代步工具、行動不便的人士。

《新明日報》11月15日報道,一對年長夫婦在宏茂橋坊用餐時,被商場保安發出通知書要兩人將代步車移走,嚇得兩老不敢繼續用餐,打包食物匆匆離開。

商場後來答覆《新明日報》詢問時表示,是考慮到其他訪客的安全才要求車主移開個人代步工具。

姑且不論商場的答覆夠不夠明確、最終採取的行動是否略嫌過度,如果商場是因為曾經發生過個人代步工具相關的事故而矯枉過正,那就從側面顯示了不負責任的個人代步工具使用者可能對真正有需要的人造成的影響。

淡濱尼86街第872A座組屋今年10月15日發生火患,五樓一單位因兩輛個人代步工具起火。火患現場,在客廳內起火的兩輛個人代步工具已燒毀,其他家具也被波及,燒得焦黑。(聯合早報)

個人代步工具和電動腳踏車(power-assisted bicycles)的另一個隱患,就是違規電池充電時電流短路引發火患的風險。

當局雖然一再呼籲人們使用符合陸交局批准的UL2272電池和原裝充電器,減低火患發生的可能性,但民防部隊今年上半年的數據就顯示,涉及個人代步工具(PMD)和電動腳踏車(PAB)的火患總數,從去年上半年的22起增加到今年同期的27起,增幅達22.7%。

多一份尊重和耐心,總好過當局一再加重刑罰,不當使用個人代步工具的人士再不「自動一點」,那就別怪當局只懂得罰款和判人坐牢了。

別像我們最近才送走的某位小仙女那樣,敬酒不吃吃罰酒噢。後果如何,你猜猜唄。

個人代步工具 活躍通勤法令 火患