在最新一期“全球金融中心指数(GFCI)”排行榜上,新加坡领先香港、上海,位居世界第3,亚洲第1。

(图片来源:全球金融中心指数(GFCI))

还有信息显示,2023年,新加坡的资产管理规模已经超过香港1010亿美元。

新加坡一个弹丸之地,只有区区730多平方公里,不到香港的70%,比浦东新区也小近40%。

短短半个多世纪,新加坡就变成国际金融中心,凭什么?它做对了什么?

今天我们扒一扒新加坡的成长史。

01

用朱元璋“开局一只碗,结局一江山”,用来形容新加坡也差不多。

首先要说的是,原本世界上是没有新加坡这个国家的,他的地理环境根本不具备成为一个国家的条件。

它太小了,四十多年填海造田,国土面积也只有710平方公里,比北京市通州区还要小一点。

另外它几乎没有本地农业,没有矿产资源,没有能源,连淡水都要从马来西亚进口——理论上说,这个档次根本无法支撑一个国家独立。

那他是如何独立的呢?主要原因是新加坡自治邦政府与马来西亚联邦在几乎所有问题上都无法达到共识,也无法进一步协商,结果就是新加坡被无情“踢出”了联邦,在1965年8月9日时任总理的李光耀被迫宣布新加坡独立。

(图片来源:全球金融中心指数(GFCI))

那么它当时的经济结构是怎样的呢?

在1959年李光耀的人民行动党执政以前,除了被日本占领的三年,新加坡农业产值只占本地GDP的4%左右,还主要是橡胶、凤梨种植,锡矿开发等初级产业。

工业部分约占18%(其中制造业约占11%),也基本是对马来西亚原材料比如橡胶做初级加工业,顺便生产些基本日用品。

服务业则占到78%,看似很多,主要是低端的转口贸易、本地服务,最大的服务对象则是英国海军基地。

可就连这些基础产业,在上世纪六七十年代也面临崩溃的危机。

1964年,和新加坡结了梁子的印尼政府切断了新加坡到印尼的转口贸易;

1965年,新加坡退出大马联邦,带来民众心理震荡,产生巨大的负面影响;

上世纪70年代初,英国人走了,随着英国海军基地撤离,4万多基地雇员和相关服务业面临生存危机,大批人员失业。

02

那当时的新加坡如何发展到如今的地步呢?

1960年代:转折点

在新加坡当时居民中40%人口居住在贫民窟和棚户区,失业率在15%以上。

住房问题和就业问题是当时面临的两个严重社会问题。

人民行动党执政后的新加坡政府在1960年成立建屋发展局(HDB),1961年成立经济发展局(EDB)。

新成立的建屋发展局在林金山领导下,把贫民窟和棚户区大规模改建成居民组屋,在1960-1963年间,建筑业以23%的年增长率增长。

建筑业成为新加坡第一波经济起飞的抓手,先把失业率打下来,稳定了政治局面。

接下来新加坡开始招商引资。

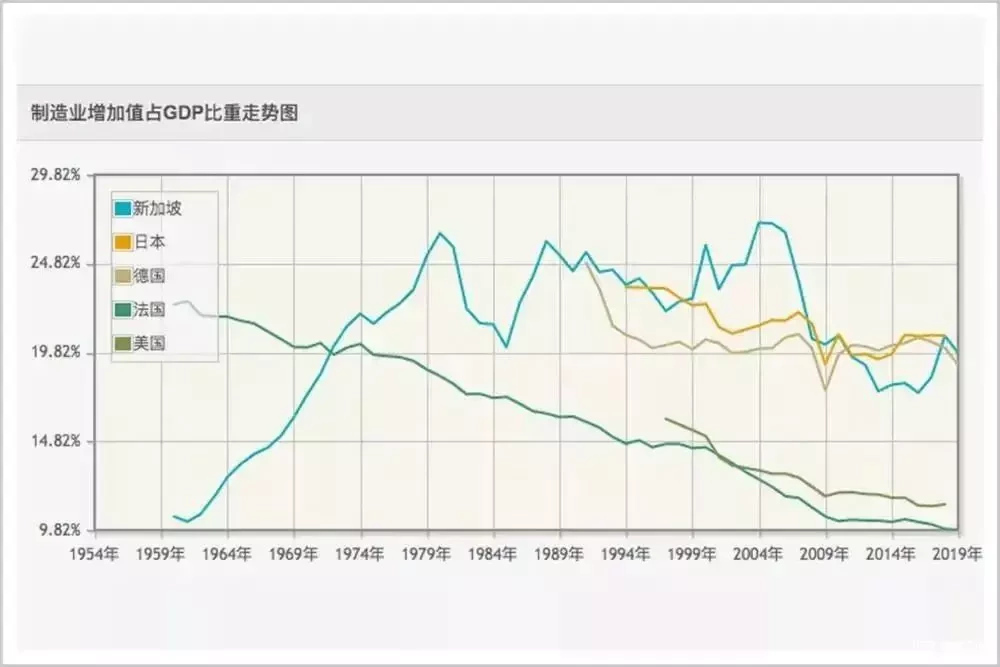

经济发展局设立裕廊工业区,成功引进跨国企业贝壳石油公司建立炼油厂,以及东南亚华侨资本建立国家钢铁厂。即使一开始附加值很低制造业占GDP的比例也从1960年的10.6%一路攀升到1965年的13.5%,1975年达到22%并在1980年达到高峰期的26.5%。

1961-1970年政府兴建了11万套组屋,1971-1980年又兴建了25万套,到1980年居住在政府组屋的人口比例已经高达73%。失业率从1960年的15%降到1970年的4.8%。

为了解决原始资金的需要,新加坡集中力量办大事,搞起一套国有资本体系,通过一连串国家投资行为拉动经济(这一点深深影响了中国改革开放后的政策)。

上世纪六七十年代是新加坡从转口服务业经济转型到出口导向型工业经济的时代。

以国有资本政府关联公司(GLC)和跨国公司(MNC)作为经济两架马车的架构在这个时候逐步成形。

1985-2010年:经济转型与现代服务业崛起。

终于完成了原始积累的新加坡,开始推进经济结构多元化,重点瞄向两个领域,即高附加值产业和以银行、金融业为代表的高附加值服务业。

在这期间新加坡主动参加了几乎所有能进去的经济合作组织,国际金融中心的定位就是在这个时候开始积蓄条件。

因为前几十年打下的良好基础,高度开放包容又占据战略“枢纽”地位的新加坡,借势东亚经济的崛起,似乎不用费太大的力气,就迈入了金融国家的大门。

(图片来源:pixabay)

根据2023年国际清算银行(BIS)的数据,新加坡的日均外汇交易量约为8500亿美元,是全球第三大外汇交易中心,占全球外汇市场交易量的超过7%,仅次于伦敦和纽约。

全球前100大银行都在新加坡设有办事处或区域总部,资产管理公司、保险公司和其他金融机构也都纷纷如此。

另外,于是新加坡还成了全球第二大房地产投资信托基金(REITS)市场,被认为有高股息率、低波动性等特征。

03

要知道篇长期以来,新加坡的资管规模是不及香港的。

2017年时,新加坡的资管规模是24380亿美元,落后于香港的31060亿美元。

但2020年疫情发生后,亚洲资金大量流向新加坡。

从2017年至2023年资产规模的复合年均成长率(CAGR),新加坡为9.0%,香港则不到新加坡的一半,只有4.3%。

另一个一个最肉眼可见的现象就是,新加坡的有钱人更多了。

《2023年财富报告》《胡润全球富豪榜》等资料的相关数据显示,2022年全球富豪人数下降了3.8%,而新加坡却逆势而上,净值达3000万美元或更高的有钱人增长了6.9%,从2022年的4206人增长到4498人。

百万级别的富人,据统计,在2023年大约为24万人,占总常住人口约4%。

(图片来源:pixabay)

新加坡统计局(SingStat)指出,2023年前三个月的家庭总资产净值(资产减去负债)为2.6万亿美元,比2022年同期增长8.2%,相当于2023年一个法国或者印度的GDP。

既然已经是全球百万富翁密度最高的国家之一,为了服务好这帮有钱人,新加坡的家庭办公室数量也从2019年的约200个,增长到2023年的约1100个。

除了本地富豪较多外,新加坡正不断吸引海外富豪入驻。

这里面就有不少中国富豪。

海底捞的张勇夫妇、四川首富刘永好的女儿刘畅、高瓴资本的张磊和迈瑞医疗老板李西廷都已经移民新加坡。

欧美那边也差不太多,英国戴森公司创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)在新加坡安家置业,搞来了家族理财室;全球最大对冲基金桥水公司的创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)同样在新加坡设立家族办公室。

脸书(Facebook)的创始人之一爱德华多·萨维林(Eduardo Saverin)在公司上市之前放弃美国国籍,申请成为新加坡居民。

因为萨维林的主要收入来自于资本收益,而新加坡居民不需要缴纳资本利得税,最高的个人所得税只有20%;当时美国的资本利得税为20%,个人所得税最高达到37%。

根据国际货币基金组织(IMF)的数据,2023年新加坡的人均GDP将近8.5万美元(约60万人民币),是全球最富裕的国家之一。