在最新一期「全球金融中心指數(GFCI)」排行榜上,新加坡領先香港、上海,位居世界第3,亞洲第1。

(圖片來源:全球金融中心指數(GFCI))

還有信息顯示,2023年,新加坡的資產管理規模已經超過香港1010億美元。

新加坡一個彈丸之地,只有區區730多平方公里,不到香港的70%,比浦東新區也小近40%。

短短半個多世紀,新加坡就變成國際金融中心,憑什麼?它做對了什麼?

今天我們扒一扒新加坡的成長史。

01

用朱元璋「開局一隻碗,結局一江山」,用來形容新加坡也差不多。

首先要說的是,原本世界上是沒有新加坡這個國家的,他的地理環境根本不具備成為一個國家的條件。

它太小了,四十多年填海造田,國土面積也只有710平方公里,比北京市通州區還要小一點。

另外它幾乎沒有本地農業,沒有礦產資源,沒有能源,連淡水都要從馬來西亞進口——理論上說,這個檔次根本無法支撐一個國家獨立。

那他是如何獨立的呢?主要原因是新加坡自治邦政府與馬來西亞聯邦在幾乎所有問題上都無法達到共識,也無法進一步協商,結果就是新加坡被無情「踢出」了聯邦,在1965年8月9日時任總理的李光耀被迫宣布新加坡獨立。

(圖片來源:全球金融中心指數(GFCI))

那麼它當時的經濟結構是怎樣的呢?

在1959年李光耀的人民行動黨執政以前,除了被日本占領的三年,新加坡農業產值只占本地GDP的4%左右,還主要是橡膠、鳳梨種植,錫礦開發等初級產業。

工業部分約占18%(其中製造業約占11%),也基本是對馬來西亞原材料比如橡膠做初級加工業,順便生產些基本日用品。

服務業則占到78%,看似很多,主要是低端的轉口貿易、本地服務,最大的服務對象則是英國海軍基地。

可就連這些基礎產業,在上世紀六七十年代也面臨崩潰的危機。

1964年,和新加坡結了梁子的印尼政府切斷了新加坡到印尼的轉口貿易;

1965年,新加坡退出大馬聯邦,帶來民眾心理震盪,產生巨大的負面影響;

上世紀70年代初,英國人走了,隨著英國海軍基地撤離,4萬多基地雇員和相關服務業面臨生存危機,大批人員失業。

02

那當時的新加坡如何發展到如今的地步呢?

1960年代:轉折點

在新加坡當時居民中40%人口居住在貧民窟和棚戶區,失業率在15%以上。

住房問題和就業問題是當時面臨的兩個嚴重社會問題。

人民行動黨執政後的新加坡政府在1960年成立建屋發展局(HDB),1961年成立經濟發展局(EDB)。

新成立的建屋發展局在林金山領導下,把貧民窟和棚戶區大規模改建成居民組屋,在1960-1963年間,建築業以23%的年增長率增長。

建築業成為新加坡第一波經濟起飛的抓手,先把失業率打下來,穩定了政治局面。

接下來新加坡開始招商引資。

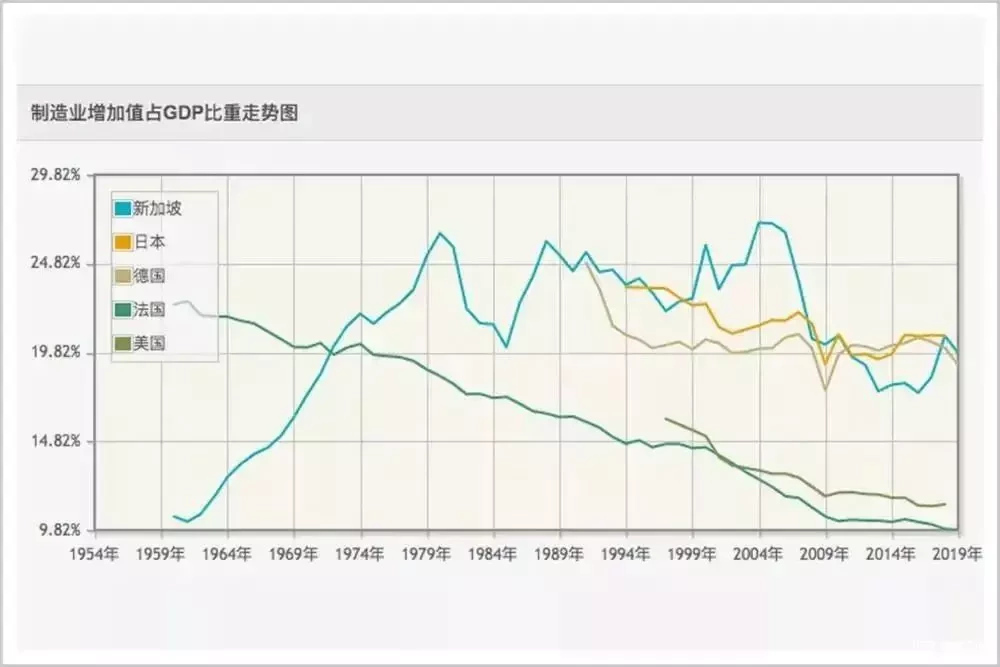

經濟發展局設立裕廊工業區,成功引進跨國企業貝殼石油公司建立煉油廠,以及東南亞華僑資本建立國家鋼鐵廠。即使一開始附加值很低製造業占GDP的比例也從1960年的10.6%一路攀升到1965年的13.5%,1975年達到22%並在1980年達到高峰期的26.5%。

1961-1970年政府興建了11萬套組屋,1971-1980年又興建了25萬套,到1980年居住在政府組屋的人口比例已經高達73%。失業率從1960年的15%降到1970年的4.8%。

為了解決原始資金的需要,新加坡集中力量辦大事,搞起一套國有資本體系,通過一連串國家投資行為拉動經濟(這一點深深影響了中國改革開放後的政策)。

上世紀六七十年代是新加坡從轉口服務業經濟轉型到出口導向型工業經濟的時代。

以國有資本政府關聯公司(GLC)和跨國公司(MNC)作為經濟兩架馬車的架構在這個時候逐步成形。

1985-2010年:經濟轉型與現代服務業崛起。

終於完成了原始積累的新加坡,開始推進經濟結構多元化,重點瞄向兩個領域,即高附加值產業和以銀行、金融業為代表的高附加值服務業。

在這期間新加坡主動參加了幾乎所有能進去的經濟合作組織,國際金融中心的定位就是在這個時候開始積蓄條件。

因為前幾十年打下的良好基礎,高度開放包容又占據戰略「樞紐」地位的新加坡,借勢東亞經濟的崛起,似乎不用費太大的力氣,就邁入了金融國家的大門。

(圖片來源:pixabay)

根據2023年國際清算銀行(BIS)的數據,新加坡的日均外匯交易量約為8500億美元,是全球第三大外匯交易中心,占全球外匯市場交易量的超過7%,僅次於倫敦和紐約。

全球前100大銀行都在新加坡設有辦事處或區域總部,資產管理公司、保險公司和其他金融機構也都紛紛如此。

另外,於是新加坡還成了全球第二大房地產投資信託基金(REITS)市場,被認為有高股息率、低波動性等特徵。

03

要知道篇長期以來,新加坡的資管規模是不及香港的。

2017年時,新加坡的資管規模是24380億美元,落後於香港的31060億美元。

但2020年疫情發生後,亞洲資金大量流向新加坡。

從2017年至2023年資產規模的復合年均成長率(CAGR),新加坡為9.0%,香港則不到新加坡的一半,只有4.3%。

另一個一個最肉眼可見的現象就是,新加坡的有錢人更多了。

《2023年財富報告》《胡潤全球富豪榜》等資料的相關數據顯示,2022年全球富豪人數下降了3.8%,而新加坡卻逆勢而上,凈值達3000萬美元或更高的有錢人增長了6.9%,從2022年的4206人增長到4498人。

百萬級別的富人,據統計,在2023年大約為24萬人,占總常住人口約4%。

(圖片來源:pixabay)

新加坡統計局(SingStat)指出,2023年前三個月的家庭總資產凈值(資產減去負債)為2.6萬億美元,比2022年同期增長8.2%,相當於2023年一個法國或者印度的GDP。

既然已經是全球百萬富翁密度最高的國家之一,為了服務好這幫有錢人,新加坡的家庭辦公室數量也從2019年的約200個,增長到2023年的約1100個。

除了本地富豪較多外,新加坡正不斷吸引海外富豪入駐。

這裡面就有不少中國富豪。

海底撈的張勇夫婦、四川首富劉永好的女兒劉暢、高瓴資本的張磊和邁瑞醫療老闆李西廷都已經移民新加坡。

歐美那邊也差不太多,英國戴森公司創始人詹姆斯·戴森(James Dyson)在新加坡安家置業,搞來了家族理財室;全球最大對沖基金橋水公司的創始人瑞·達利歐(Ray Dalio)同樣在新加坡設立家族辦公室。

臉書(Facebook)的創始人之一愛德華多·薩維林(Eduardo Saverin)在公司上市之前放棄美國國籍,申請成為新加坡居民。

因為薩維林的主要收入來自於資本收益,而新加坡居民不需要繳納資本利得稅,最高的個人所得稅只有20%;當時美國的資本利得稅為20%,個人所得稅最高達到37%。

根據國際貨幣基金組織(IMF)的數據,2023年新加坡的人均GDP將近8.5萬美元(約60萬人民幣),是全球最富裕的國家之一。