新加坡石上的文字至今仍然无法完全解码,一般相信这些古文源自14世纪,甚至更早。

根据古老的传说,这块石头是14世纪的勇士巴当跟来自印度的大力士比武的时候,从福康宁山上抛掷到河口的。

肆 新加坡河上的14座桥梁

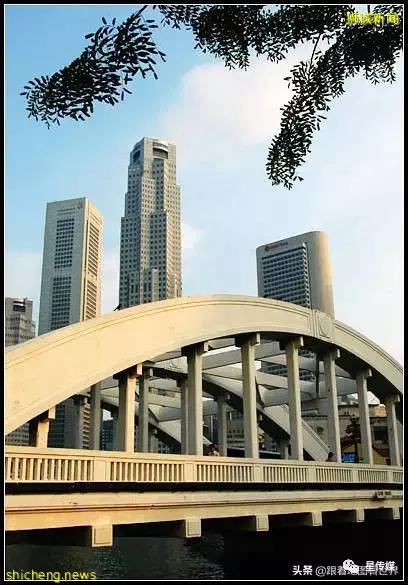

埃尔金桥

3.2公里的新加坡河上的桥梁共14座,其中上游的5座现代钢桥是配合附近的产业发展而于20世纪末兴建的。新加坡河上的14座桥梁,见证新加坡的成长岁月。

1912年的加文纳桥。

安德逊桥(Anderson Bridge,1912)

加文纳桥(Cavenagh Bridge,1869)

埃尔金桥(Elgin Bridge,1819)

哥里门桥(Coleman Bridge,1840)

李德桥(Read Bridge,1889)

渥桥,青桥(Ord Bridge,1886)

克里门梭桥(Clemenceau Bridge,1940)

西贡桥,黑桥(Pulau Saigon Bridge,1891)(“搬家”后的西贡桥,1997)

阿卡夫桥(Alkaff Bridge,1997)

罗伯申桥(Robertson Bridge,1998)

若锦桥(Jiak Kim Bridge,1999)

金声桥(Kim Seng Bridge,1862)

薛尔思桥(Benjamin Sheares Bridge,1982)

滨海大桥(Esplanade Bridge,1997)

埃尔金桥

01埃尔金桥

这里是新加坡河上第一座木桥的所在地,46米长的埃尔金桥也是英国人来到新加坡不久后,1822年在新加坡河上兴建的第一座桥,将河的两岸分为桥南和桥北。莱佛士的市区规划图上,桥南为商业和平民区,桥北为政府行政与欧洲人住宅区。

1862年的时候以铁桥取代木桥,由于铁桥从印度加尔各答进口而来,新加坡便以当时的印度总督的名字命名大桥,纪念他于第二次鸦片战争的功绩,沿用至今。目前所见到的别具风格,没有桥墩的竖琴水泥建筑是在1929年完工的。它曾经有个优雅的中文名叫做爱琴桥,也曾经叫做爱仁桥。

埃尔金是第二次鸦片战争时,英国的最高统帅和谈判代表,当年就是他下令一把大火烧毁圆明园。

埃尔金桥上可见到意大利雕刻家Nolli制作的铸铁灯柱。

桥上可见到意大利雕刻家制作的铸铁灯柱和狮子牌匾,雕刻也出现在新加坡河口一带的中国银行和前高等法院外墙。

民间曾经赋予埃尔金桥优雅的名字:霭仁桥、爱琴桥、大马路吊桥。

加文纳桥

02加文纳桥

80米长的加文纳桥是为了纪念新加坡开埠50周年而兴建。是新加坡河上唯一的悬索桥,也是全世界仅存的两座类似桥梁之一,另一座为横跨伦敦泰晤士河的阿尔伯特桥。从1819至1867年,新加坡都由英国东印度公司管理。为了表彰最后一任东印度公司总督加文纳的贡献,殖民地政府决定以他的名字为悬索桥命名。加文纳桥由流放到新加坡的印度罪犯劳工装配,那是他们参与城市建设长达半个世纪的最后一项大型作业。

悬索桥的作用是涨潮时将桥身吊起来,让船只通过。那个年代没有电脑也没有计算机,无法作精密的计算。由于出现误差,悬索桥吊不起来,原计划无法实行。桥跟河面之间的高度限制了船只进出新加坡河,退潮时小船还能通过,涨潮时船只都卡在桥的两头,因此催生了驳船业务。

安全考量方面,英国工程师倒是小心翼翼的。譬如在格拉斯哥组装时,承重测试为承重量的四倍,运到新加坡安装后,安排120名印度军步操越过桥梁,完成最后的实地测试后才正式启用。

加文纳桥与埃尔金桥之间的吻基南岸还可见到不显眼的水闸。过去的年代,涨潮时必须将水闸关闭起来,否则河水流到附近低洼地区,造成大坡大马路、香港街等地区淹水。退潮时则必须将水闸打开,让沟渠的积水流入河中。

由于受到加文纳桥跟河面之间的高度所限,大船不能进入河内,因此催生了驳船业务。

加文纳桥的两岸的警示牌

加文纳桥的两岸都有警示牌,说明“任何重量超过3cwt的车辆,牛和马都不准通行。”3cwt约为150公斤。

安德逊桥

03安德逊桥

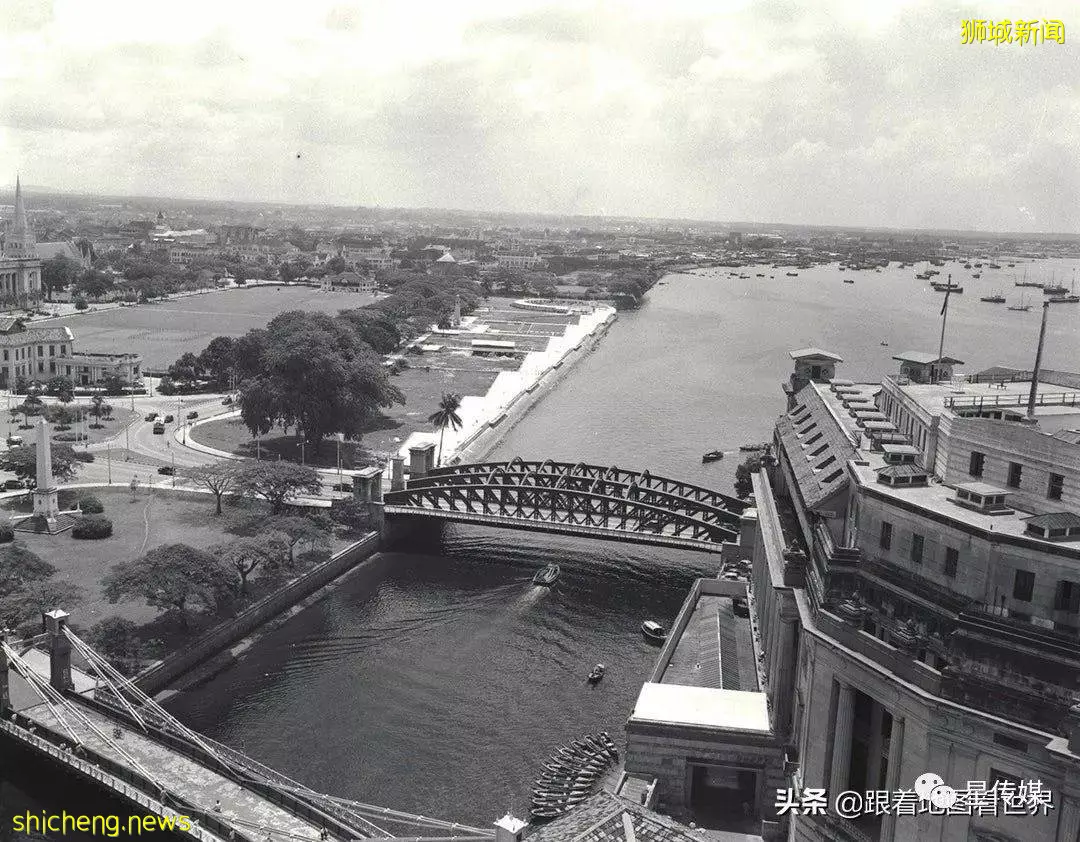

许多人将1997年投入运作的滨海桥称为坐落在新加坡河口的第一座桥。地理上,120米的滨海桥横跨新加坡河出口的海面上,以前轮船停泊的地方,那里已经不是新加坡河了。由于滨海艺术中心、鱼尾狮等地标座落在桥的两岸,因此滨海桥成为游人的景点。

滨海桥启用后,车辆纷纷改道,原本十分繁忙的安德逊桥变得很寂寞。1910年安装的安德逊桥是座落在新加坡河口的桥梁,是新加坡第一座钢桥,目的是用来舒缓市区的交通。这是座优雅精致的桥梁,长70米,宽28米,桥中间是双向的车道,两侧是人行道。1910年的3月12日,当时的海峡殖民地总督安德逊爵士宣布开通,随后大桥就以他的名字命名。

安德逊桥1953年的面貌。

当时新加坡河上已经有埃尔金桥和哥里门桥。随着人口的增长,新架起的加文纳桥、青桥、李德桥于事无补,才决定架起这座钢桥。安德逊桥除了当时时兴的钢铁结构外,两岸的拱门也是特别的标志。

英国人安德逊总督在任期间,改革了棋樟山(圣约翰岛)检疫站的运作体系。当时只要下南洋的客船上有一人患病,全部新客入境前都被送到棋樟山隔离,男男女女脱光衣服面对面检疫。时任中国领事馆总领事孙士鼎向安德逊总督反映后,新客在岛上检疫的待遇获得改善。

第二次世界大战蔓延至新加坡,日本士兵将疑似间谍、罪犯和抗日分子的人头悬挂在安德逊桥的拱门上,作为向反抗日本统治的人民所发出的警告。

迈入20世纪,新加坡海港城市欣欣向荣,基础设施难以应付新世纪的需求。

李德桥

04李德桥

衔接克拉码头与柴船头的李德桥于1889年落成,以商人李德命名。据说李德曾经以以调解官的身份,参与1854年的义福(福建帮)义兴(潮州帮)暴动的平息工作。事关反清的小刀会潮州会员逃到新加坡避难,有一名潮州人向福建米商买米,因为价钱不合而起争执,小刀会兴师问罪,演变成帮会冲突,暴动事件持续10日,500人死亡。李德跟两大籍贯的领导人陈金声和佘有进,以及义兴首领蔡茂春面谈,化解了两派人马的争端。

柴船头发展前称为甘榜马六甲,因此老人家称李德桥为马六甲桥。早在两百年前,马六甲的商人和渔夫跟着驻扎官发夸尔,纷纷来到甘榜马六甲安家。为莱佛士工作的文西阿都拉也在1840年代来到这儿居住,完成了《阿都拉传》这部19世纪新加坡历史的重要文献。阿裕尼于1820年创建的回教堂是甘榜马六甲的老地标。

李德桥

如今新加坡河畔的夜生活,最繁华的地区就是李德桥两岸的前码头中心地带了。驳船川行的年代,入夜的李德桥上,说书人点燃线香,为码头苦力讲故事,灌输传统文化道德观。

哥里门桥

05哥里门桥

哥里门桥自1840年兴建以来经过数次重建,现在见到的桥梁是1990年的版本,桥底的拱门是此桥梁的特色。哥里门桥初建时河上已经有座埃尔金桥,所以此横跨新加坡河的第二座桥称为“新桥”,连贯新桥路和禧街。

哥里门是19世纪初著名的建筑师,应莱佛士的邀请来到新加坡,为城市规划提供咨询。哥里门落实了城市建设计划,交出漂亮的成绩单。我们今天所看到的大坡的詹美回教堂、皇家山上的莱佛士官邸、山下的亚美尼亚教堂、旧国会大厦和圣婴女修道院内的考德威尔宿舍都是哥里门的创作。哥里门对新加坡情有独钟,千里迢迢回去伦敦结婚后,竟然因不适应欧洲的生活而返回新加坡。可惜不久后就因病去世了,无缘看着三个月大的孩子成长。

哥里门桥衔接大坡与小坡二马路,车水马龙,笛声源源不绝。桥下淌淌流水,是新加坡河也是黑水河,退潮时河床还会发出阵阵恶臭。

渥桥

06渥桥

渥桥这座钢桥于1886年落成,取代原来的步行桥。渥桥以直辖殖民地第一任总督命名,凑巧的是,英文渥也是军火的缩写,原来附近的街道上曾经有一座军火库。渥桥的命名一箭双雕。

克里门梭桥

07克里门梭桥

1920年,法国总理克里门梭前来新加坡,出席设在康乐通道的一战阵亡纪念碑的奠基仪式,纪念来自新加坡的殉职军人。殖民地政府为了纪念法国总理到访,将1940年落成的克里门梭桥以法国总理的名字命名。克里门梭对抗德军的时候表现英勇,外号“法兰西之虎”。

较少人提及的是克里门梭为争取归还1871年普法战争后,被德国占据的阿尔萨斯-洛林所作出的努力。大家对阿尔萨斯-洛林可能感到陌生,但对于《最后一课》应该有印象。

法国写实派小说家都德于1873年发表的短篇小说《最后一课》,背景就是阿尔萨斯的一个村庄。主角小弗郎士来到学校,发现课室里静悄悄的,不像往日一样喧闹。法语老师韩麦尔先生穿着整齐,教室后排坐满了镇上的村民。韩麦尔先生说今天是最后一堂法语课,从此以后,大家就要改学德语了。