在AI工具迅速渗透大学校园的当下,越来越多学生借助ChatGPT等生成式AI完成论文与作业,而老师们坦言,凭现有手段几乎无法有效甄别,检测工具不可靠,抓“现行”变得愈发困难。

面对这一趋势,教师们逐渐转换理念,从试图“抓作弊”转向思考如何在AI时代重新设计课程与考核。新加坡的大学,正走在一条全新的教育摸索之路上。

学生普遍借助AI,抓现行难上加难

在南洋理工大学读三年级工程系的Tim(化名),上学期接到一篇写作作业后,第一反应就是去找ChatGPT帮忙。

他先参考了学长的论文,再请AI写出一篇新的,最后稍微修改成自己能写出来的水平就交了上去。

“很难被抓到。”这位24岁的学生说。

Tim并不是特例。越来越多的新加坡大学生把AI当作完成作业的“助攻”。但高校想要管理这种变化却越发困难。

越来越多的学生在大学里使用人工智能工具,这对一些教育工作者构成了挑战。来源: AP/Michael Dwyer

4月份,NTU就有3名学生因被指控使用AI导致引用失实、错误而被调查。

尽管学生对此提出质疑,并要求更合理的程序处理,NTU随后还是与其中两人进行了会面,并为其中一人即将举行的上诉组建了包含AI专家的审查小组。

老师坦言:几乎不可能精准识别AI

Channel News Asia(CNA)采访了13位新加坡大学的老师,大多数都认为——以目前的检测工具,几乎无法识别学生是否使用AI。

NTU语言与传播中心讲师Eunice Tan说,像Turnitin这样的查重工具用来检测AI,结果常常不可靠。她提到曾有一个明显使用了AI的学生,检测分数却是0%,显示系统完全没检测出来。

她现在主要依靠对比学生平时的写作风格和引用来源的情况,寻找可疑点。

“最糟糕的情况是,学生只是为了交作业而交作业,根本没读过原文,你看他们交上来的内容,就知道AI生成的都错了。”

她每学期指导70名学生,大概会因为AI滥用而降分2-3人。

高校记录显示,真正违规案例很少

NTU表示,目前尚未出现因AI相关违规而被开除的情况。

新加坡管理大学有超过1.3万名学生,过去三年也只处理了“少数几起”AI相关学术不端案件。新加坡科技设计大学同样表示,主要还是抄袭的违规,AI滥用很罕见。

新加坡社会科学大学虽有“轻微增长”,但学校将其归因于老师更警觉和检测工具更多,真正涉及生成式AI的学术不端比例仍然很低。

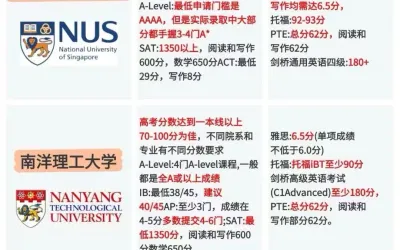

新加坡国立大学和新加坡理工大学则未回应具体数字。

NTU校内一景 来源:ntu

检测工具不可靠,老师多依赖“直觉”

SMU法学院副教授Daniel Seah把Turnitin当作“第一道筛选”,但不会只看分数,他会结合学生平时的表达、引用及写作风格来综合判断。

他还会注意一些AI写作的特征,比如套话太多、衔接过于完美等,但这些都不绝对。“所以情境判断非常重要。”他补充说。

到目前为止,他在自己的课程中还没遇到真正被证实的AI违规案例。

SMU计算机系讲师Lee Yeow Leong也认为,检测工具“并不可靠”。他在监考场合完全禁止AI,非监考作业则会通过后续提问,确保学生真正理解自己提交的内容。

学生称:用AI已成习惯

许多学生在接受CNA采访时坦承,他们经常用AI完成作业,而且通常不会申报。因为检测工具不灵,想被抓到并不容易。

被访的10名学生中,只有两人确定自己的使用方式符合学校规定。更多人为了避免麻烦,干脆少说甚至不说。

SMU一年级商管生Manuel称,他进入大学后就开始“玩”ChatGPT,用它来产生想法、润色、检查语法。“如果是我觉得没什么意义的课,我就会大量用AI。”他说,有一份作业80%都是AI生成的。

他也承认,通常不会照抄AI的内容,因为那样太明显。即使老师要求申报,他们也只会说自己用AI检查语法。

与其穷追不舍,不如改变教学

NUS设计与工程学院副教授Aaron Danner认为,全面禁止AI已经没有意义:“要分辨学生写作有没有用AI,几乎是不可能的事,我们必须调整作业来适应这个现实。”

SUSS的Lee Grandee博士提出,应该看课程目标来决定是否允许AI。

如果课程在培养AI可以替代的技能,比如写作、总结,那就不应该用AI。但如果是更高阶的课,AI反而可以成为学习和评估的好帮手。

高效课堂示意图 来源:google

NUS工业设计副教授Donn Koh甚至要求学生在某些作业中必须使用AI。他说:“AI是不是抄袭已经不是主要问题了,关键是,当大家都用AI,学生怎样做出差异化的成果。”

师生正在共同探索

NUS心理系高级讲师Lee Li Neng强调,不应该把AI用成“猫捉老鼠的游戏”,而是要鼓励透明,让老师知道学生怎么用AI,才能更好地调整教学。

“我们得坦诚地说,其实很多老师也还在摸索。”他说。